勉強部屋

サビだけじゃない‼ 修繕積立金を圧迫する配管まわりのトラブル

2021年6月27日

この記事のカテゴリー : 配管に関する知識

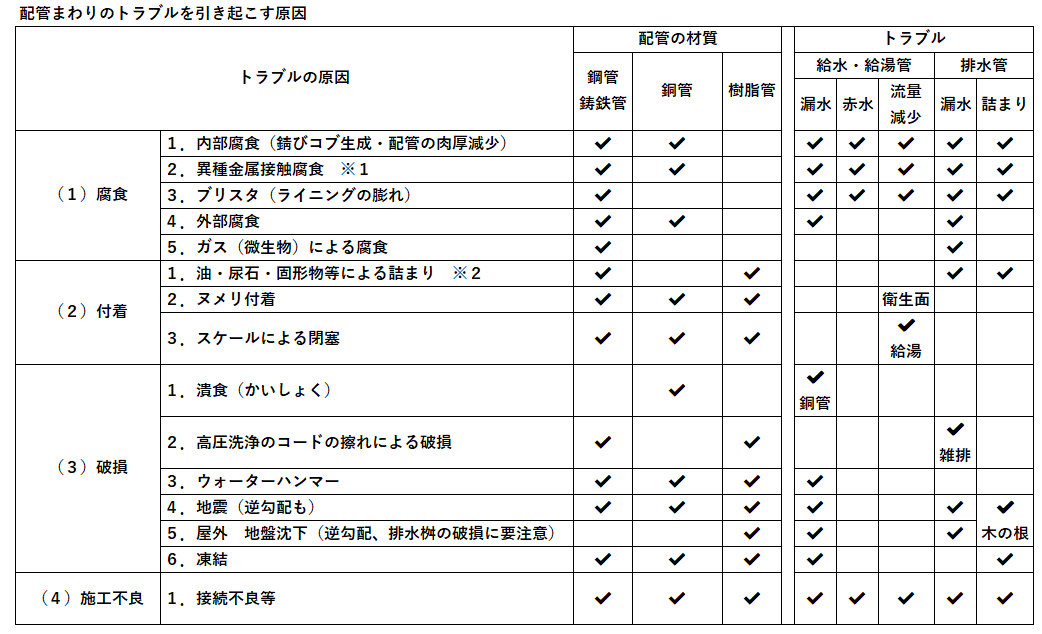

表①

動画

(1)腐食によるトラブル

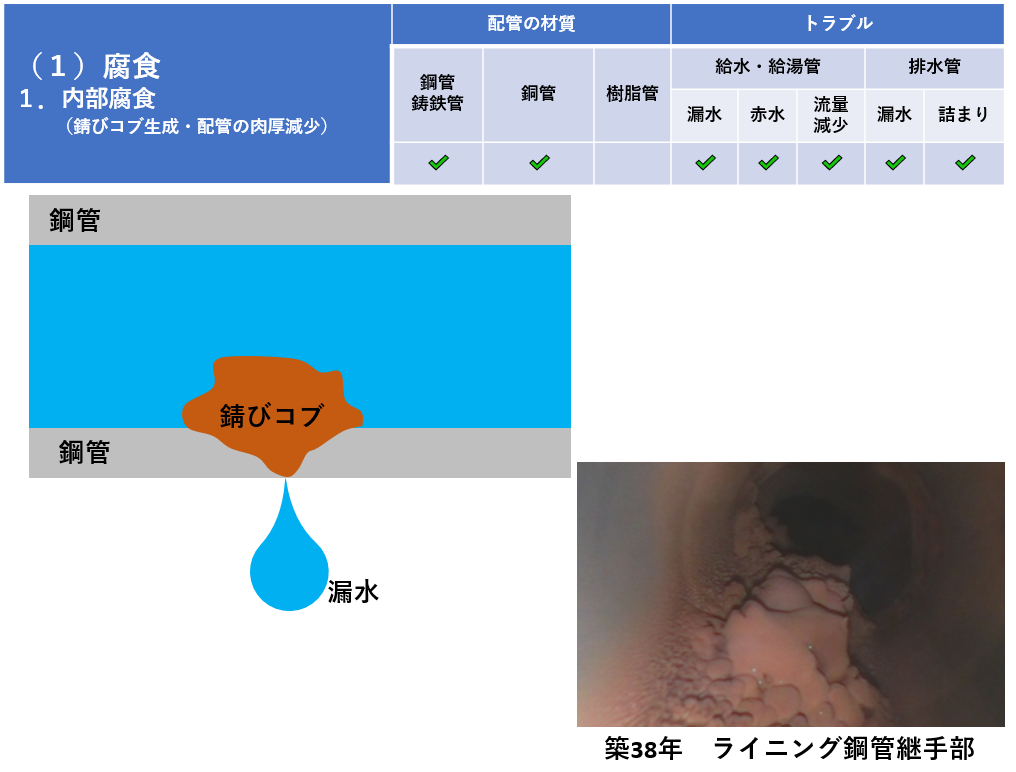

まずは、腐食によるトラブルです。(1)-1.内部腐食(錆びコブ生成・配管の肉厚減少)

最初は、「内部腐食(錆びコブ生成・肉厚減少)」です。 腐食が起こる配管の材質は給水管・排水管に使われる鋼管や鋳鉄管、銅管です。 特に鋼管は腐食によって錆びやすく、いったん錆びだすと、錆びコブをつくり配管を閉塞させます。また、腐食によって、鋼管の肉厚が徐々に薄くなり、最後には貫通して漏水にいたります。 漏水する前には、給水管では赤水が問題となったり、錆びコブにより配管の口径がどんどん狭くなりますので、水の出が悪くなってきたりもします。 排水管については、漏水だけでなく、サビによる詰まりが発生して、水あふれにもつながっていきます。 なお、給湯管でよく使われる銅管でも「孔食」というピンホール状の内部腐食のリスクがあります。 樹脂管については、錆びの心配はありません。

イラスト①

(1)-2.異種金属接触腐食

次は異種金属接触腐食ですね。 鉄と銅のように異なる材質の金属が接触する箇所に、水が触れると、イオン化傾向の差で電流が流れて、イオン化傾向の大きい金属のほうがどんどん錆びていきます。 イラスト②の上の写真は築17年の水道メーターとの接続部ですが、かなり錆びコブが成長していますね。水道メーターは砲金という銅が主体の金属で、水道メーターにつながる配管が鋼管だとすると異種金属接触になります。 イラスト②の下の写真は、築35年の洗濯機の蛇口部分ですが、真鍮と鋼管との接触で、ほとんど閉塞してしまっている状態です。 異種金属接触腐食は鋼管、銅管で起こりえますが、漏水・赤水・流量減少・詰まりにつながります。

イラスト②

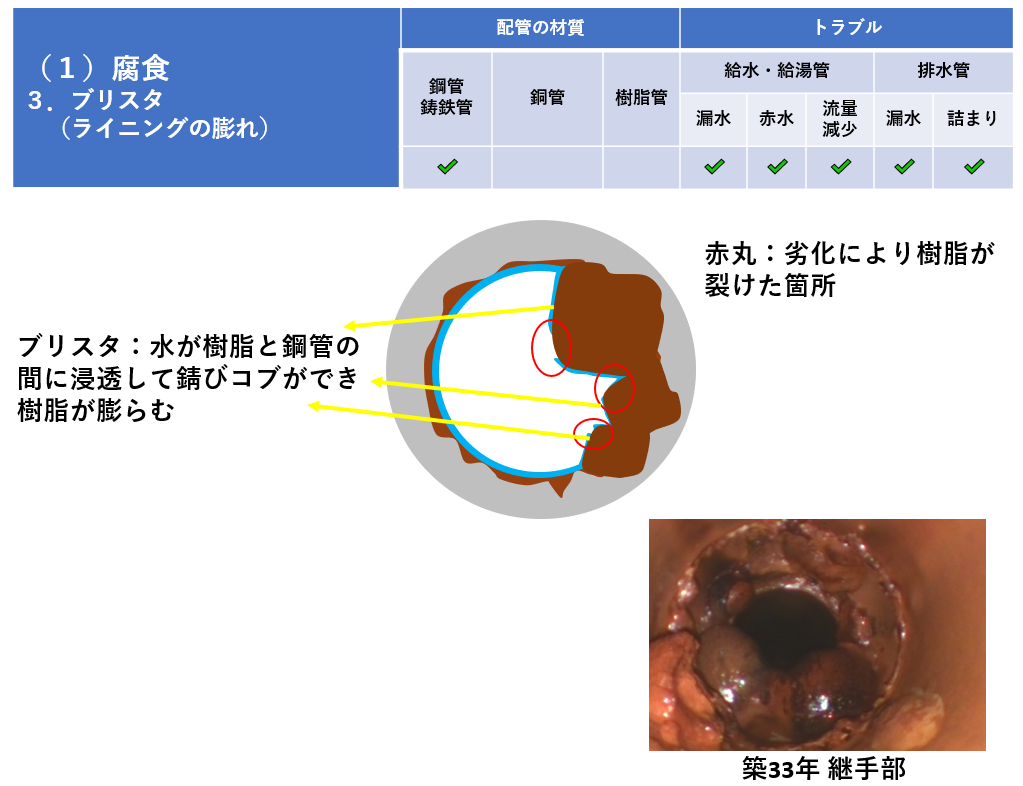

(1)-3.ブリスタ(ライニングの膨れ)

次はブリスタという現象です。 更生工事の工程で樹脂を配管内に塗るライニングを行います。 ブリスタは、塗った樹脂が膨らんできた状態です。イラスト③にブリスタのイメージを載せています。 更生工事の保証期間後、樹脂が劣化して、赤丸の部分のように裂けてしまい、その裂けた箇所から水が樹脂と鋼管の間に浸透していくことがあります。 それにより、錆びコブが大きくなって樹脂が膨らんできます。 このように、塗布した樹脂が膨れるブリスタ現象からも、漏水・赤水・流量減少・詰まりにつながっていきます。

イラスト③

(1)―4.外部腐食

はい、次は外部腐食です。 イラスト④の左側の写真は、マンションの1階の各世帯のパイプシャフトの手前付近です。黄色丸にある蓋は、パイプシャフトに向かう給水管やガス管が入っている地下ピットへの入り口です。 真ん中の写真は、地下ピット内にある給水管ですが、かなり外側がサビてしまってますよね。地下ピット内に水が溜まってしまいそれでこのような状態になりました。 右側の写真は、給湯管の銅管です。緑色に変色しているのがわかりますが、これは緑青という錆びです。 また埋設管の場合は、防錆処理をしていなければ、土と接触することでも外部腐食が起こります。

イラスト④

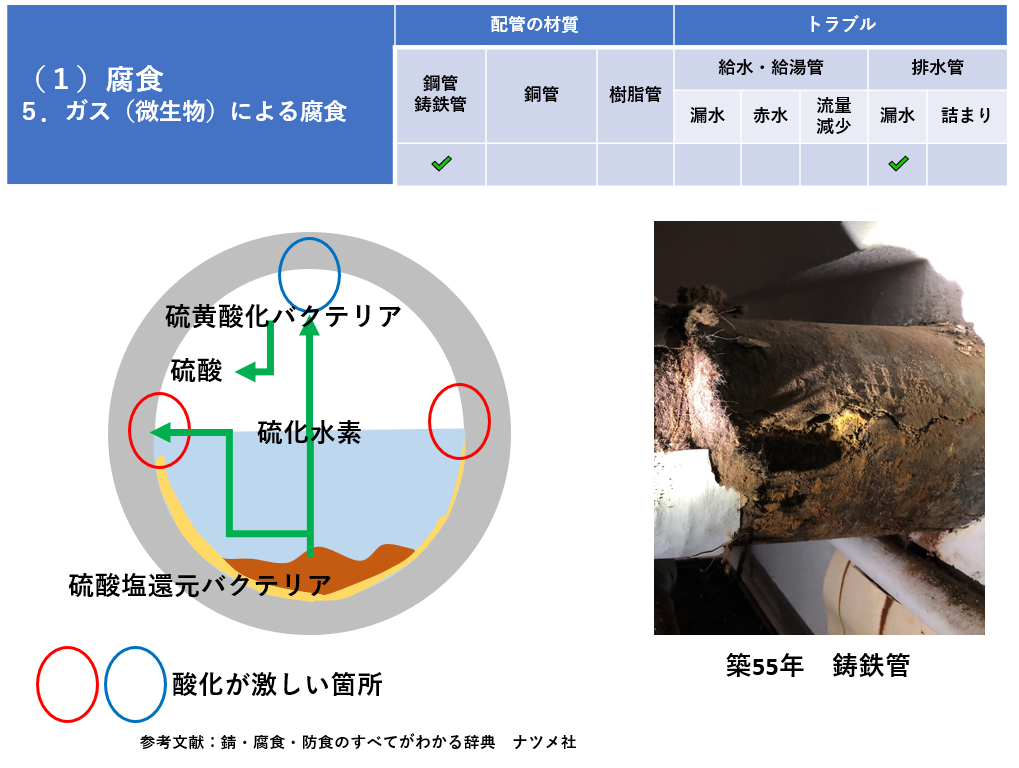

(1)―5.ガス(微生物)による腐食

腐食の最後は、微生物が出すガスによる腐食です。 排水管の鋼管、特に鋳鉄管に起きる現象で、イラスト⑤にイメージを図示しました。 排水管に堆積物がたまると、堆積物の中で硫酸塩還元バクテリアという微生物が硫化水素を生成するようになります。 硫化水素は、排水と上部の空気との境目の赤丸部分で特に激しい腐食を起こします。 また、排水管内の空気中の硫黄酸化バクテリアという微生物が硫化水素を硫酸に変えて、配管を腐食していきます。青丸の部分で特にこの現象が起きます。 右側の写真は築55年の鋳鉄管で、配管の横にひびが入ってますね。 鋳鉄管は、肉厚だし、錆にも強いと言われていましたが、最近は、この現象により配管が腐れ落ちたという状況をよく目にするようになりました。

イラスト⑤

(2)付着によるトラブル

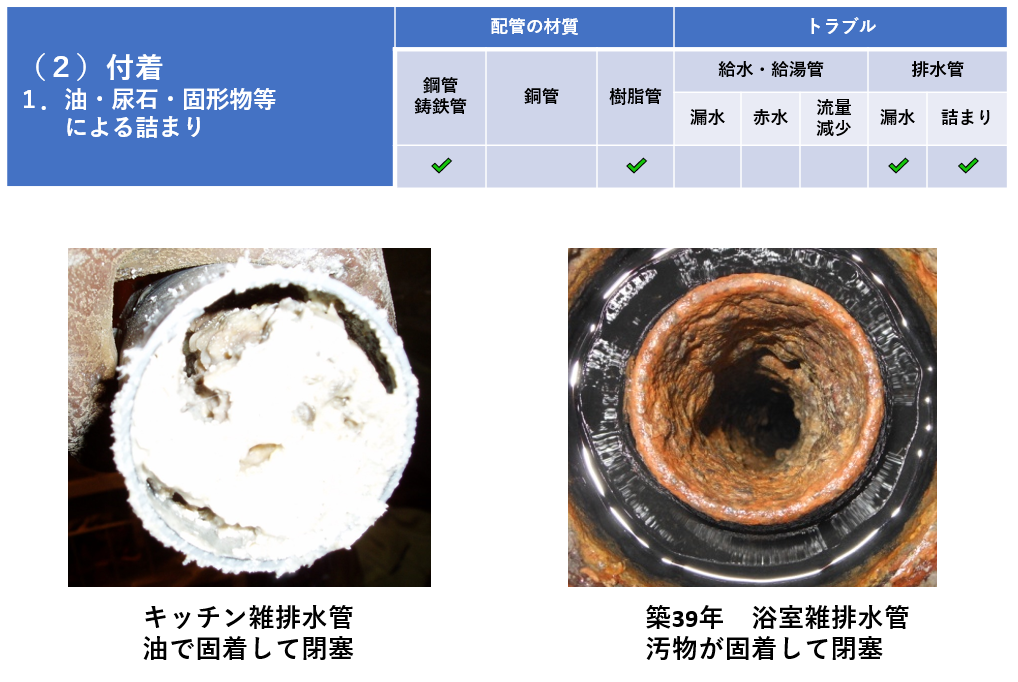

(2)―1.油・尿石・固形物等による詰まり

今までは、腐食によるトラブルでしたが、次は付着によるトラブルです。 まずは、油・尿石・固形物等による詰まりです。イラスト⑥の左側の写真は、キッチンの雑排水管で、塩ビ管内に油が固まってほぼ閉塞しています。 この状態だと高圧洗浄をしても、詰まりが解消されません。ここでは配管を切って新しい配管に取り替えました。これは鋼管でも塩ビ管でも起こりえる現象です。 鋼管の場合は、錆びコブに油類等が堆積して、錆びコブがさらに大きくなり、漏水を起こす可能性もあります。 右側の写真は、皮脂や洗剤の油、髪の毛が絡まって固着した浴室の雑排水管です。水はけがとても悪くなっていました。

イラスト⑥

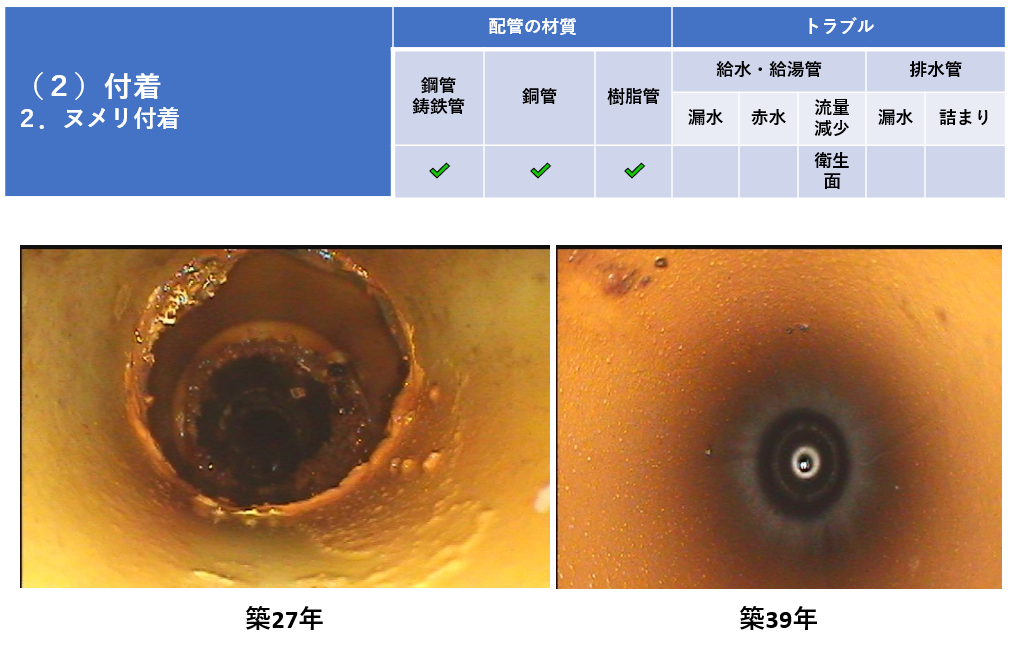

(2)―2.ヌメリ付着

次はヌメリ付着によるトラブルです。 ヌメリは水道水内に含まれる細菌が、配管の表面に付着・繁殖して集合体となった生物膜であるバイオフィルムを生成したもので、給水管や給湯管内で発生します。 このバイオフィルムはいったんできてしまうと、どんどんと成長していきます。 また、配管内に流れ込んできた錆びや配管内で生成された錆びにバイオフィルムがからまって衛生的に好ましくない状態になっていきます。 配管の材質に関係なく、発生しますので、築年数の浅いマンションでも、オゾン洗浄やクエン酸洗浄で取り除いています。

イラスト⑦

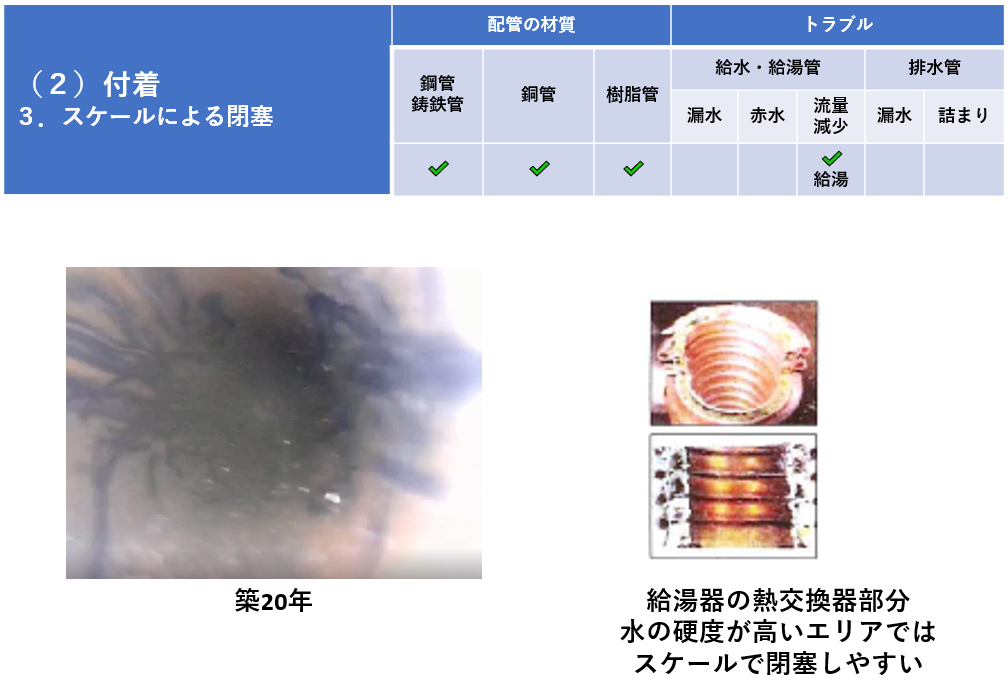

(2)―3.スケールによる閉塞

次にスケールによる閉塞ですが、これは給湯管内で起こりやすいトラブルです。 給湯管内の水は高温になると、スケールもしくはカルキと言われる炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムが多く析出され、配管に付着しやすくなります。 水の硬度が高くない軟水エリアでは、それほど問題にはなりません。 また、給湯器では、水をお湯にする熱交換器の細い管内が閉塞して流量減少につながります。特に水の硬度が高いエリアでは、発生しやすいトラブルです。

イラスト⑧

(3)破損によるトラブル

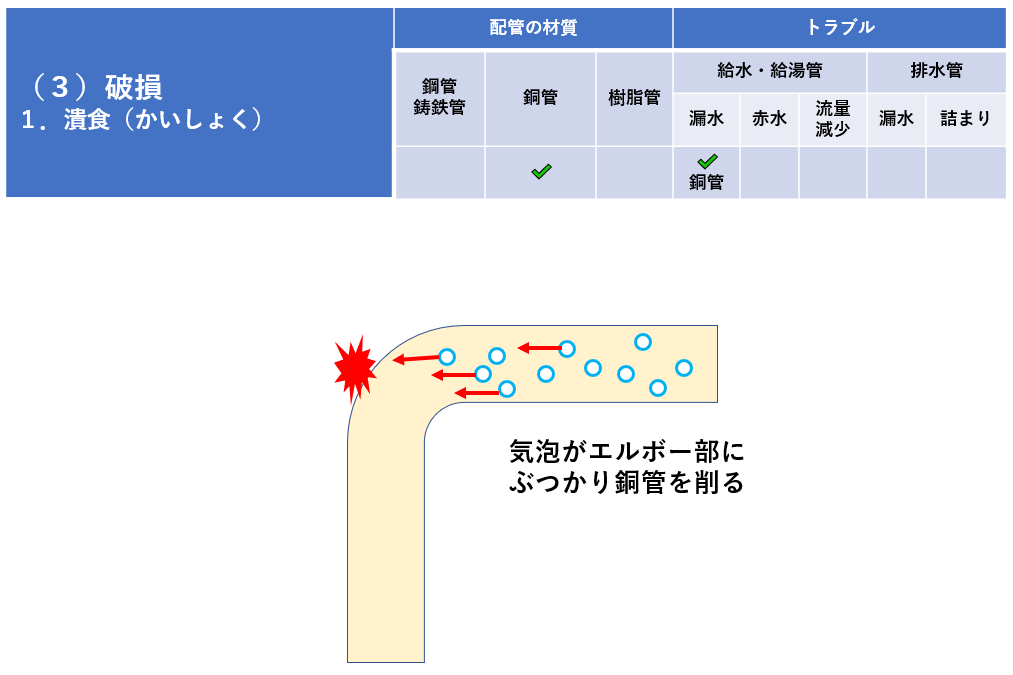

今までは付着によるトラブルでしたが、これからは破損によるトラブルです。(3)―1.潰食(かいしょく)

まずは、給湯管の特に銅管に起きるトラブルです。 給湯管内の水は高温になると、気泡ができやすくなります。この気泡が、銅管の曲がった部分のエルボー部にぶつかり続けることで、物理的に銅管を削っていきます。 銅管は、鋼管よりも柔らかいので、こういった現象が起きやすく、マンション内の漏水事故では、この現象が一番多いといえます。 どのマンションでも起こりえますが、集中的に同じマンションに、同じ時期に起こることがあります。早いところでは、築20年前後でも起きるトラブルです。

イラスト⑨

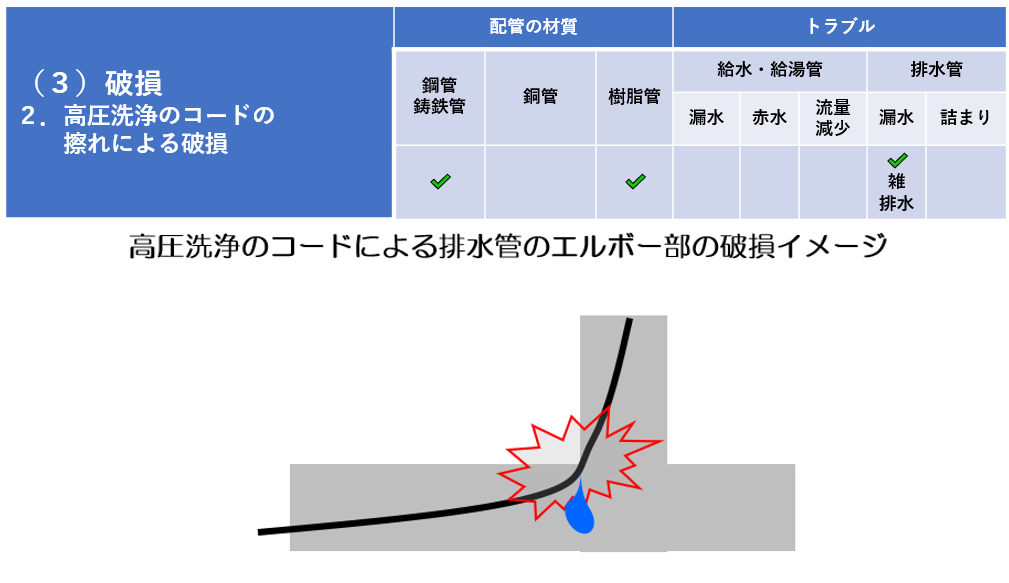

(3)―2.高圧洗浄のコードの擦れによる破損

次は高圧洗浄のコードの擦れによる破損です。 イラスト⑩のように、高圧洗浄をする際に、排水管のエルボー部に、高圧洗浄のコードが擦れると、高圧洗浄を何度も行っているうちに、エルボー部が破損してしまいます。鋼管よりもやわらかい塩ビ管の排水管で起きやすく、コードがワイヤー系のものを使っている場合、築25年くらいからでも起きています。 現在ではワイヤー系のコードは少なくなってきているようですが、高圧洗浄の際にはコードの材質を確認されることをおすすめします。

イラスト⑩

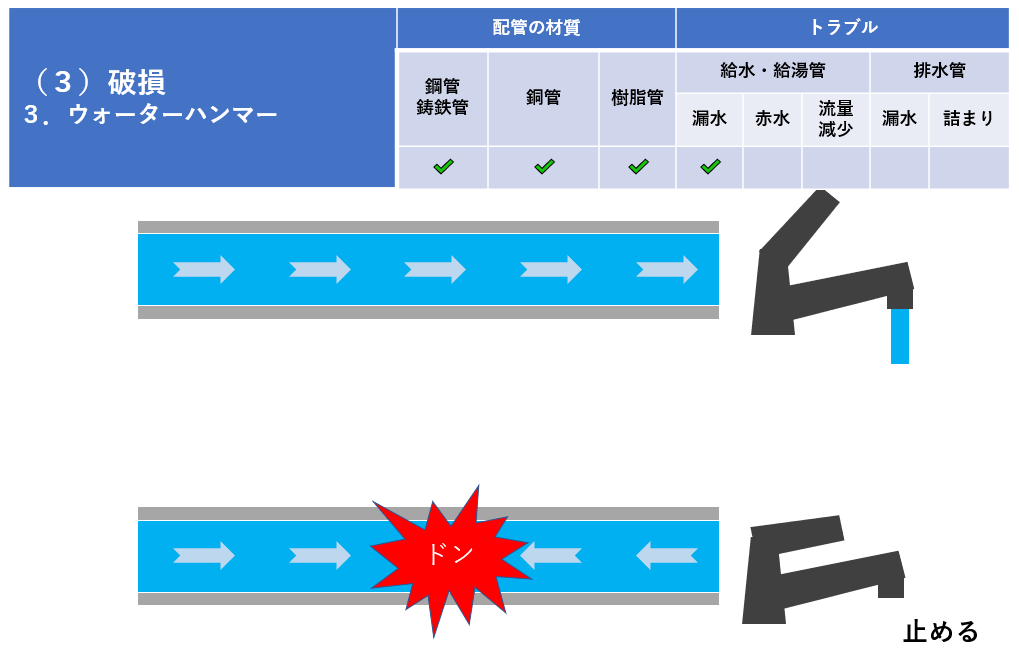

(3)―3.ウォーターハンマー

次は、ウォーターハンマーです。 最近のキッチンや洗面所の蛇口は、イラスト⑪のようなシングルレバーで、レバーを上下させるだけで水を瞬間的に止められます。 水を瞬間的に止めると、その反動で、それまで流れていた水が、配管内で衝突しあって、大きな音を出し、配管にその都度、振動を与えます。これをウォーターハンマー現象といいます。 配管が振動を繰り返すと、配管の継手部分にゆるみが生じて、漏水につながることもあります。 ウォーターハンマーを防止する装置もありますが、レバーをなるべくゆっくり上げ下げするとことで、衝突を和らげることができます。

イラスト⑪

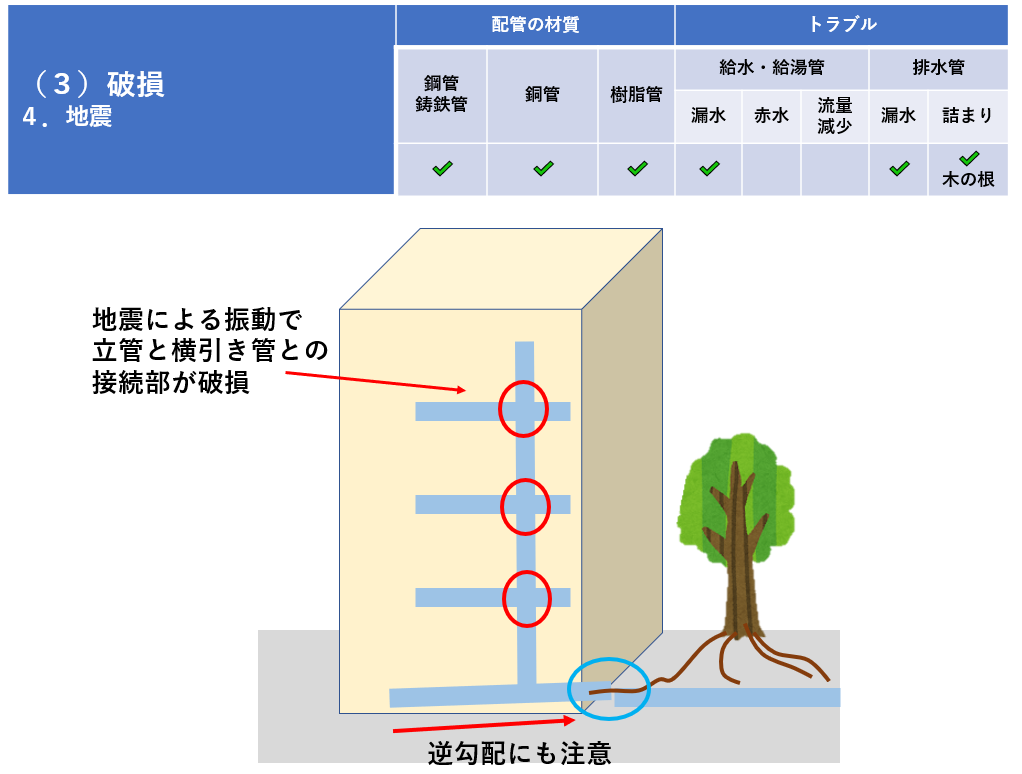

(3)―4.地震(逆勾配も)

次は地震によるトラブルですね。 イラスト⑫の赤丸の箇所ですが、立管と横引き管の接続部が地震の振動で破損することがあります。 また、青丸の箇所のように、配管が逆勾配になったり、埋設管が破損して、破損したすき間から木の根が入り込んで、排水管が詰まるといったトラブルも起こりえます。

イラスト⑫

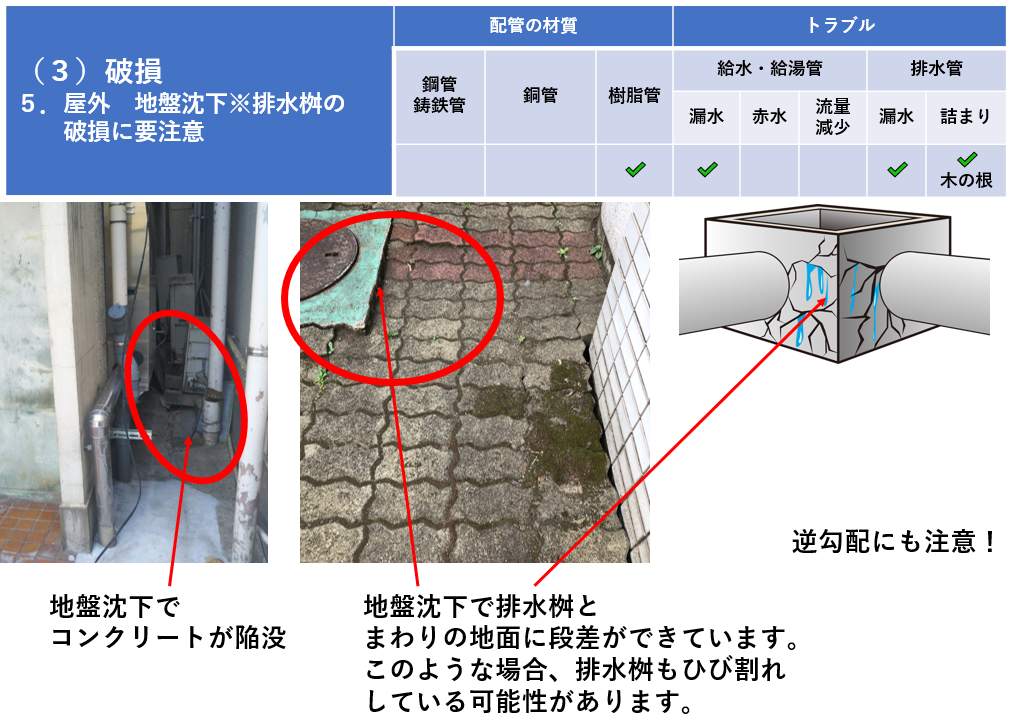

(3)―5.屋外 地盤沈下(逆勾配、排水桝の破損に要注意)

次は地盤沈下です。 マンションの建物自体は、地盤調査をして杭が打たれているので、手抜きがなければ地盤沈下で、屋内の配管が逆勾配になることはあまりありません。 一方、屋外では、杭が打たれていないので、地盤沈下により逆勾配になったり、イラスト⑬の右のように排水桝が破損することが、築年数が古いマンションでは起こりえます。 復旧費用は、土木作業を伴い、高額になりがちです。

イラスト⑬

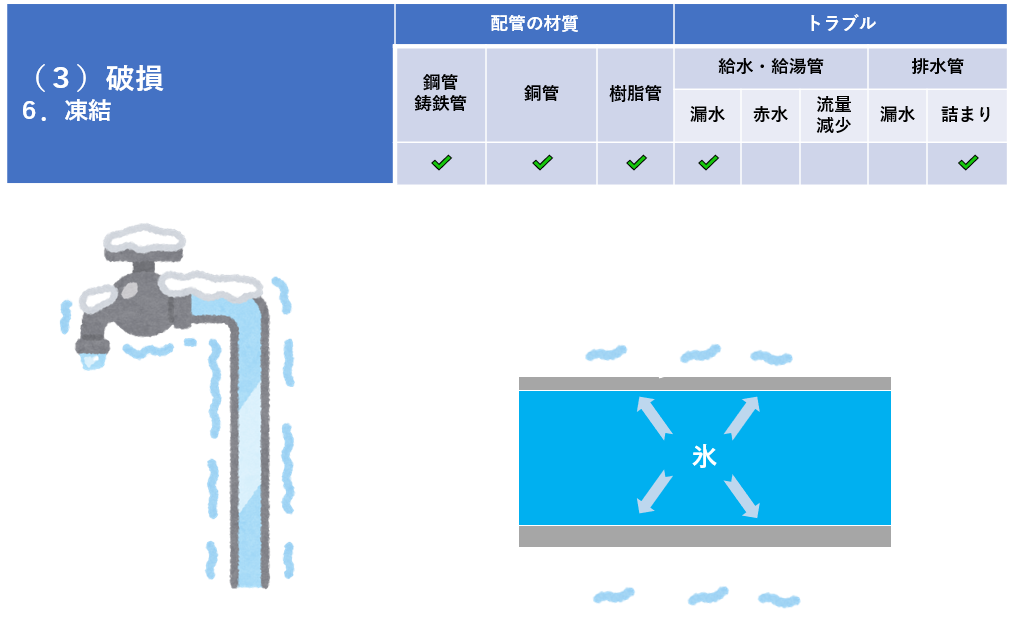

(3)―6.凍結

次は凍結によるトラブルです。 寒冷地でなければ、通常の保温対策で、凍結による漏水はそれほど起こりませんが、極端に冷え込んだ日には、給水管や給湯管の水が一部凍結して氷になり、体積が膨張して、配管が破損することもありえます。 また、排水管内の水が凍ってしまい、一時的に詰まりをおこすこともあります。

イラスト⑭

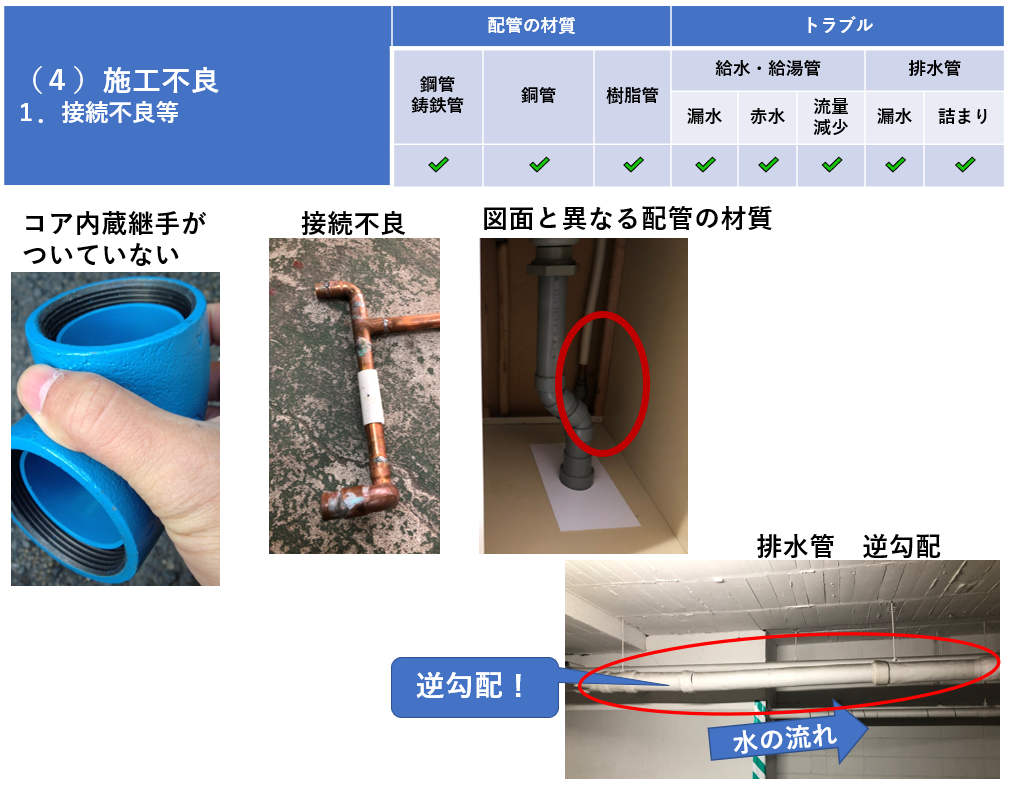

(4)施工不良によるトラブル

最後に、施工不良によるトラブルです。 築20年以下だと、イラスト⑮の左側の写真のような錆び対策のコア内蔵継手が、鋼管の継手部分に多く使われていますが、この継手がついていない場合があります。この場合、サビによる水漏れの可能性は高くなります。 また、銅管は、はんだ付けで接続しますが、この作業は技術を必要とし、はんだ付けがあまいと、その接続部からの漏水事故が多くなったりします。 それから、図面では鋼管となっているのに、銅管が使われていることもよくあります。 それと、排水管については、共用部でも専有部でも勾配がとれきれていないケースも見かけます。

イラスト⑮

長期修繕計画策定時の考慮点

それでは最後のまとめになります。 これまで見てきたように、配管のトラブルを引き起こす原因は多岐にわたることがおわかりいただけたと思います。 特に、銅管の潰食、排水管の詰まり、給水・排水管の腐食などは、築30年以上のマンションでは、一般的に起こるトラブルと言えます。 問題となるのは、トラブルそのものよりも、情報不足のために、トラブルへの備えができていないことと言えます。築年数の経過とともに、トラブルが増えてきたときに、修繕積立金が残っておらず、対策が出来なかったり、積立金の一時徴収をせざるを得ないといった事態は避けたいですよね。 なるべく修繕積立金を無駄使いせずに貯めておき、余裕を持って備える姿勢が大切かと考えます。関連記事