勉強部屋

あなたのマンションは大丈夫? 劣化した配管に超驚き!! リアル画像で実例紹介!!

2024年12月12日

この記事のカテゴリー : 配管に関する知識

動画

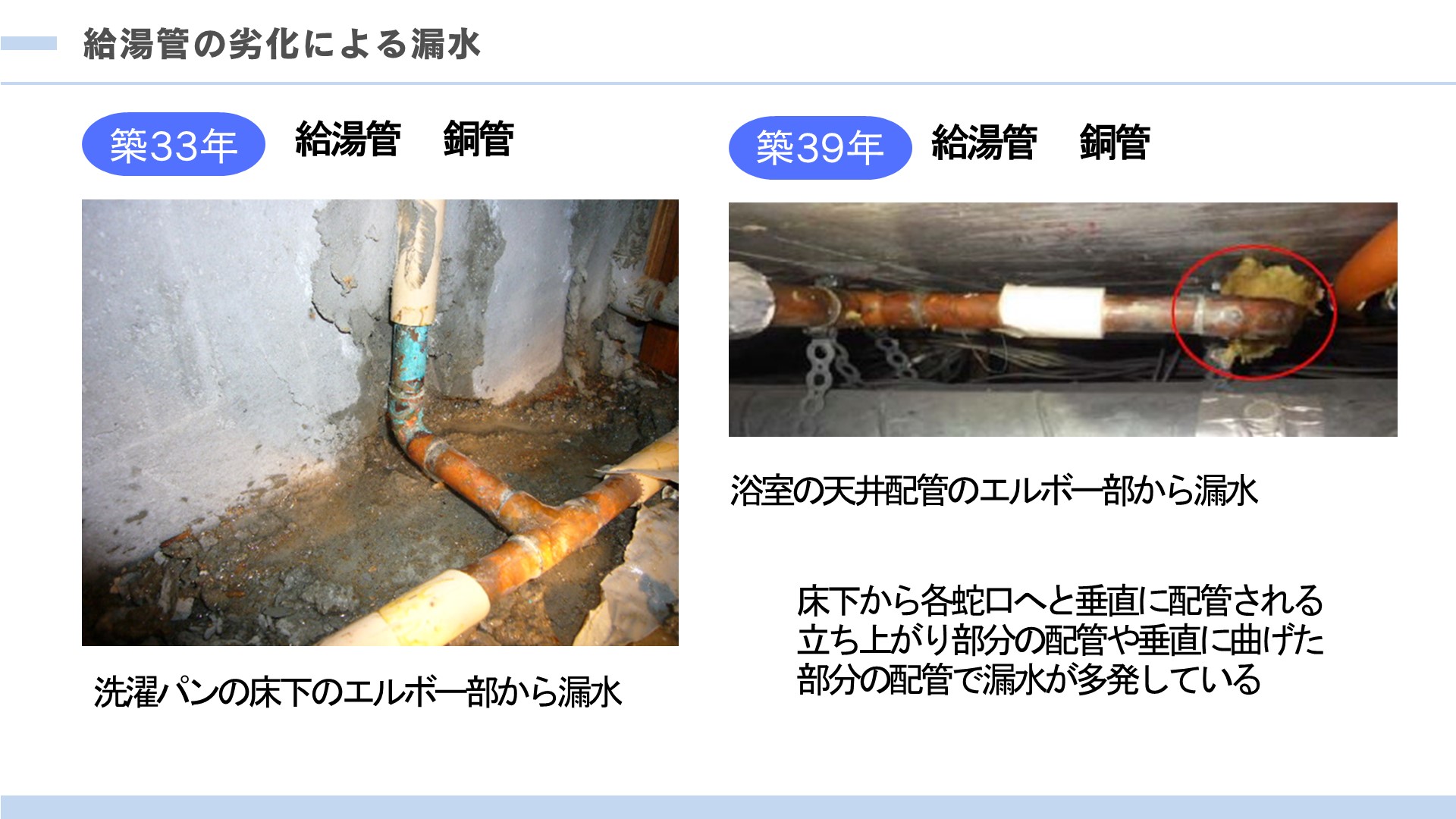

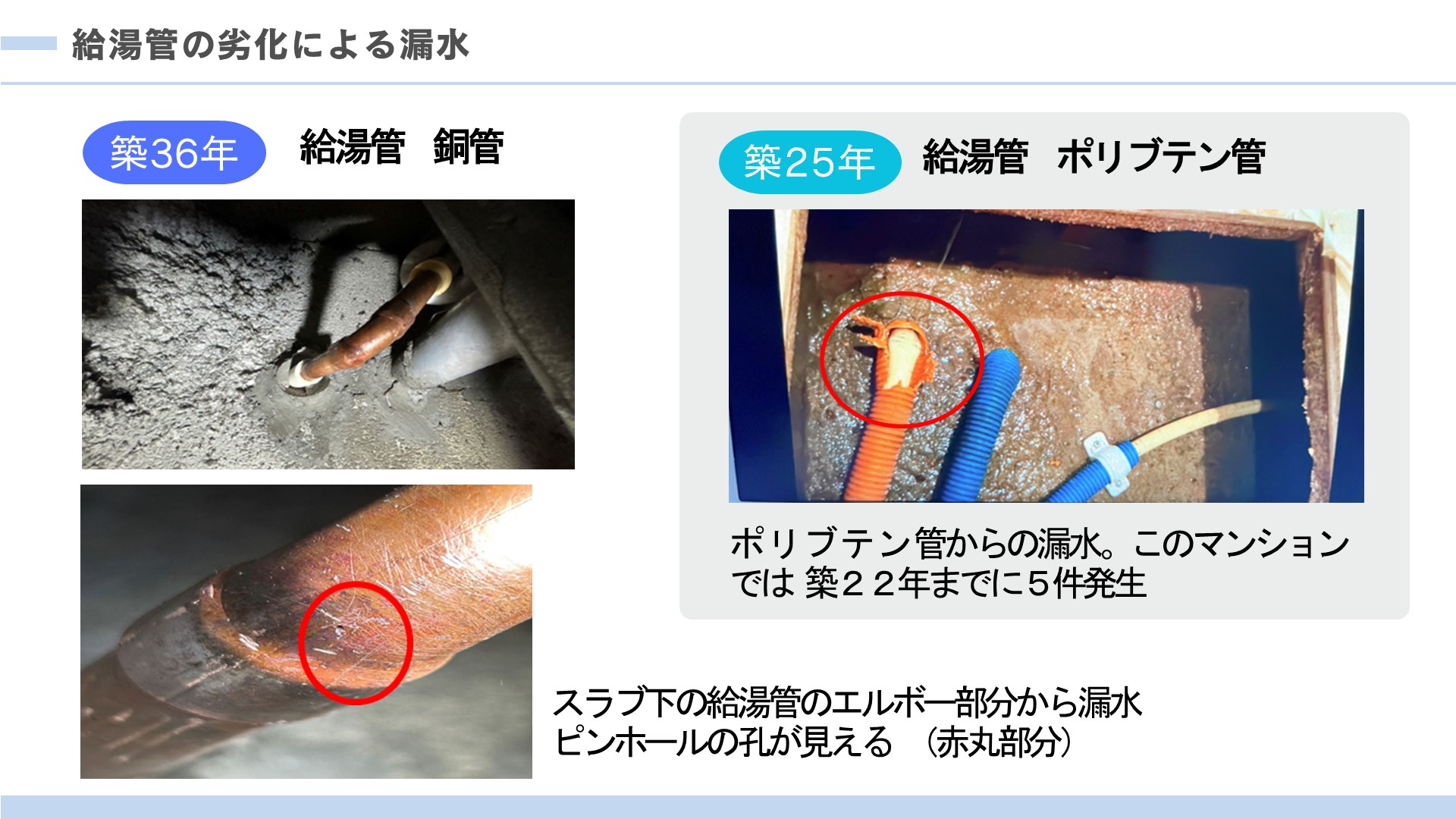

給湯管の劣化による漏水

それでは、まず、給湯管の劣化によって漏水を起こした配管の実例についてご覧ください。 下の左の画像は、築33年で洗濯パンの床下の給湯管の銅管の曲がった部分、いわゆるエルボー部から漏水事故を起こした例です。 キッチンや洗面所、浴室の給湯管は、床下から各蛇口へと垂直に折れ曲がって配管されていることが多く、こういった立ち上がり部分での漏水が国内で多発しています。 右の画像は、築39年のマンションの浴室の天井裏に配管された給湯管の銅管のエルボー部から漏水した例です。 次の下の左の画像は、築36年のマンションで、天井裏のスラブ下から出てきている給湯管の銅管のエルボー部から漏水した例です。

赤丸にピンホールの孔をご覧いただけます。

給湯管の銅管のピンホールは、お湯が流れる際に発生した気泡が、配管のエルボー部にぶつかり続けることで、エルボー部が徐々に削られてできることが多いと言われています。

右の画像は、銅管ではなくポリブテン管の給湯管から漏水した例です。

ポリブテン管は現時点で、築25年以前のマンションで利用されていることが多い配管です。

施工時に、無理やり曲げるようなことがされていなければ、漏水が起こることはほぼないと言ってもいいかと思います。

ところが、この画像のように無理やり曲げて配管されてた箇所では、築20年経たずに曲げられたところが破損して、そこから漏水してくることが多いといえます。

この画像のマンションでは、築22年までに5件以上の同様の漏水事故が起きています。

次の下の左の画像は、築36年のマンションで、天井裏のスラブ下から出てきている給湯管の銅管のエルボー部から漏水した例です。

赤丸にピンホールの孔をご覧いただけます。

給湯管の銅管のピンホールは、お湯が流れる際に発生した気泡が、配管のエルボー部にぶつかり続けることで、エルボー部が徐々に削られてできることが多いと言われています。

右の画像は、銅管ではなくポリブテン管の給湯管から漏水した例です。

ポリブテン管は現時点で、築25年以前のマンションで利用されていることが多い配管です。

施工時に、無理やり曲げるようなことがされていなければ、漏水が起こることはほぼないと言ってもいいかと思います。

ところが、この画像のように無理やり曲げて配管されてた箇所では、築20年経たずに曲げられたところが破損して、そこから漏水してくることが多いといえます。

この画像のマンションでは、築22年までに5件以上の同様の漏水事故が起きています。

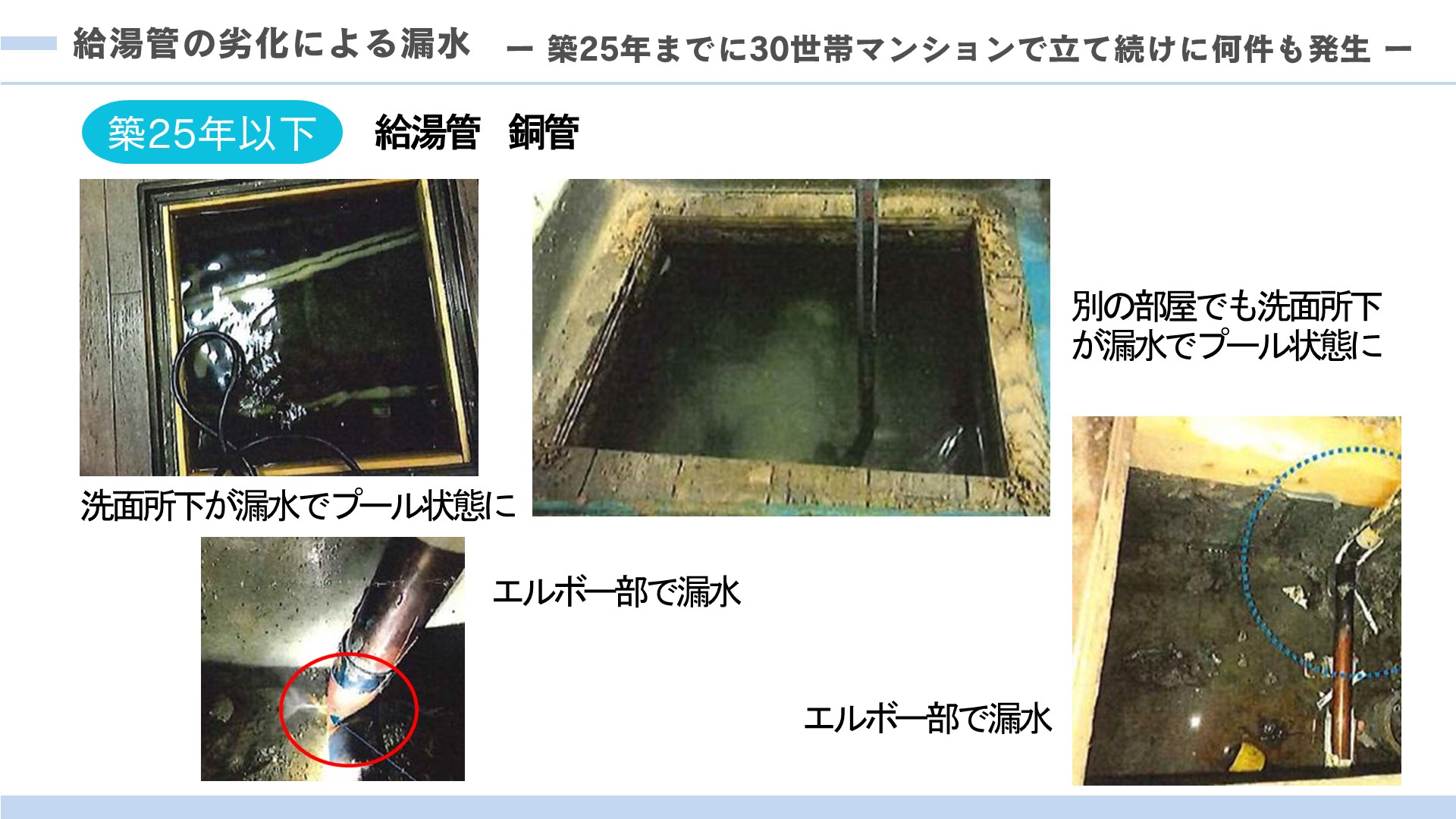

次の下の画像は、当時築25年の30世帯の同じマンションで立て続けに給湯管の銅管から漏水した例です。

洗面所の下のエルボー部で漏水して、洗面所の床を開口したら床下が漏水でプール状態になってしまっていた例です。

右の画像も、同様に別の世帯の部屋の洗面所の下の銅管のエルボー部で漏水して、プール状態になったようすです。

次の下の画像は、当時築25年の30世帯の同じマンションで立て続けに給湯管の銅管から漏水した例です。

洗面所の下のエルボー部で漏水して、洗面所の床を開口したら床下が漏水でプール状態になってしまっていた例です。

右の画像も、同様に別の世帯の部屋の洗面所の下の銅管のエルボー部で漏水して、プール状態になったようすです。

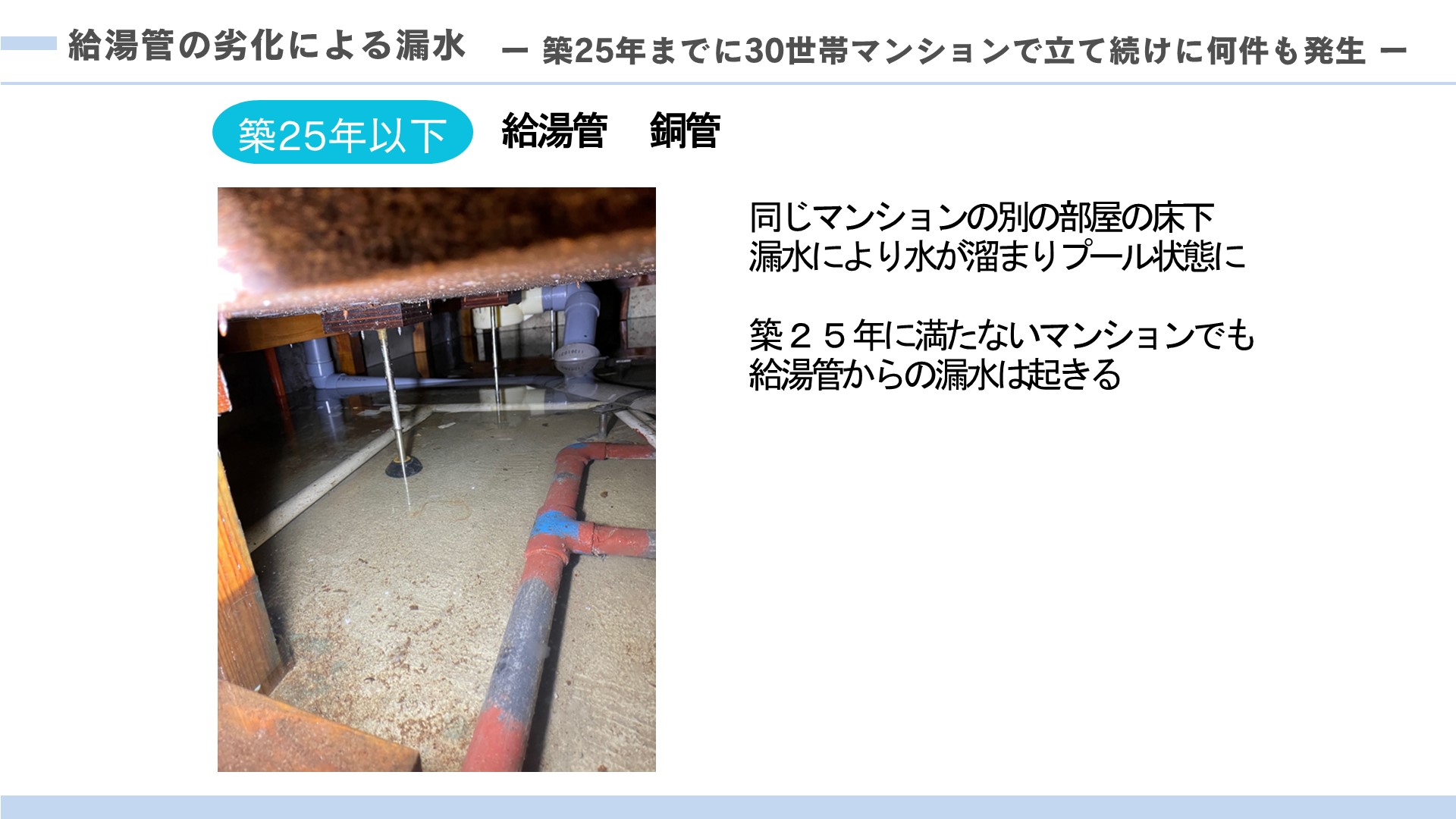

次の下の画像も同様ですが、水がたまって配管が沈んでしまっていたり、木材も水に浸かってしまっている状況がよくわかります。

漏水事故を起こしている部屋の方は、下の階の方から「漏水している」という連絡を受けない限り、ほとんど気づくことがありません。

下の階の方が、旅行にでかけていて数日、不在の状態が続くと、プール状態になっていることに気づかず、木材が腐ってしまう場合もあります。

その場合は、階下の修繕費用と併せて数百万円の出費になることもあります。

なお、このマンションでは、同じ部屋で、最初は洗面所の下、次にキッチンの下といったように、何度もエルボー部からの漏水が起きました。

次の下の画像も同様ですが、水がたまって配管が沈んでしまっていたり、木材も水に浸かってしまっている状況がよくわかります。

漏水事故を起こしている部屋の方は、下の階の方から「漏水している」という連絡を受けない限り、ほとんど気づくことがありません。

下の階の方が、旅行にでかけていて数日、不在の状態が続くと、プール状態になっていることに気づかず、木材が腐ってしまう場合もあります。

その場合は、階下の修繕費用と併せて数百万円の出費になることもあります。

なお、このマンションでは、同じ部屋で、最初は洗面所の下、次にキッチンの下といったように、何度もエルボー部からの漏水が起きました。

昨今では、漏水が多発すると保険金が下りなかったり、保険の再加入ができなくなります。

そうなると、漏水を起こした区分所有者は、かなりの出費を強いられることになります。

昨今では、漏水が多発すると保険金が下りなかったり、保険の再加入ができなくなります。

そうなると、漏水を起こした区分所有者は、かなりの出費を強いられることになります。

排水管 鋳鉄管の漏水

次は、排水管の鋳鉄管からの漏水事故の例です。 下の画像は築57年で専有部内の横引き管が鋳鉄管で、その鋳鉄管の上部がボロボロになってしまった例です。 配管を新しくしようと思っても、ボロボロに脆くなっており、切断しようとしても、途中から崩れ落ちるため、どうしようもなくて水中ボンドという材料で暫定的に補修しました。 鋳鉄管は錆びることがなく、半永久だと言われて、今でも鋳鉄管からは漏水しないと思われてる住民の方も多数いらっしゃいます。 鋳鉄管を1階や地下で横に配管するところでは、配管内に溜まった堆積物からガスが発生して、そのガスによって配管の上部がボロボロに腐食するという事態が多発しています。 堆積物内の微生物が繁殖して、最終的に生成された硫酸が鋳鉄管をボロボロにしていくというメカニズムです。 主に横に配管された鋳鉄管で起きる事象ですが、最近では立管でも鋳鉄管が縦割れするような事故が多く起きています。 鋳鉄管なので半永久にもつという考えは変えたほうがよろしいかと考えます。 次の下の画像は築56年の駐車場内にある鋳鉄管です。これも同様にボロボロになっています。

この配管も壁に入る直前のところまで腐食が進んでおり、取替えができない状態です。

鋳鉄管のすぐ下は駐車場になっていますので、下に駐車している車に崩れ落ちないように、鋳鉄管の下にカバーをつけて凌いでいる状態です。

右の画像は、築41年の排水管の鋳鉄管で、内部でなく外部から腐食して漏水に繋がった例です。

配管は内部からだけでなく、結露等によって外部からも腐食していきますので、注意が必要です。

次の下の画像は築56年の駐車場内にある鋳鉄管です。これも同様にボロボロになっています。

この配管も壁に入る直前のところまで腐食が進んでおり、取替えができない状態です。

鋳鉄管のすぐ下は駐車場になっていますので、下に駐車している車に崩れ落ちないように、鋳鉄管の下にカバーをつけて凌いでいる状態です。

右の画像は、築41年の排水管の鋳鉄管で、内部でなく外部から腐食して漏水に繋がった例です。

配管は内部からだけでなく、結露等によって外部からも腐食していきますので、注意が必要です。

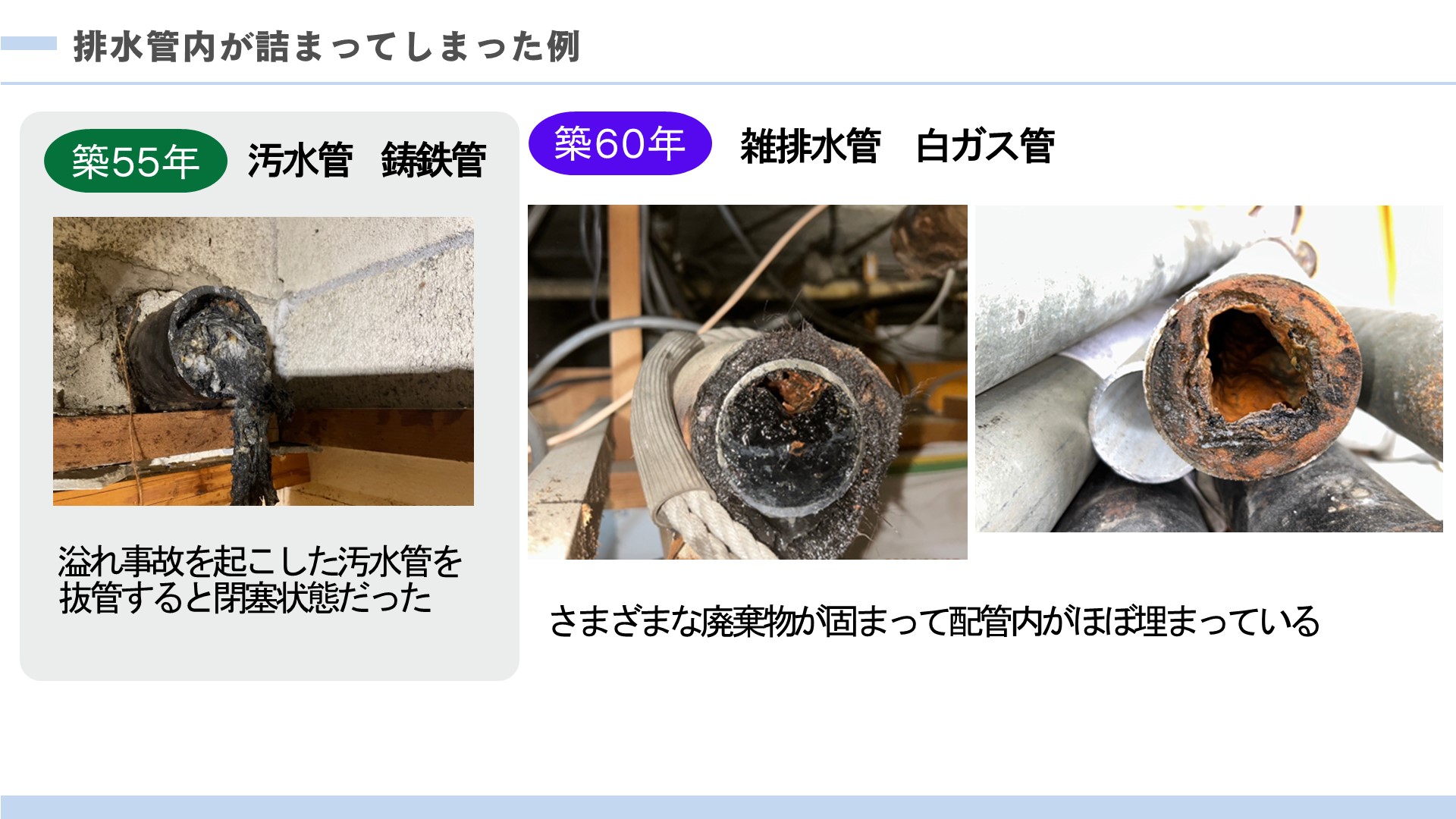

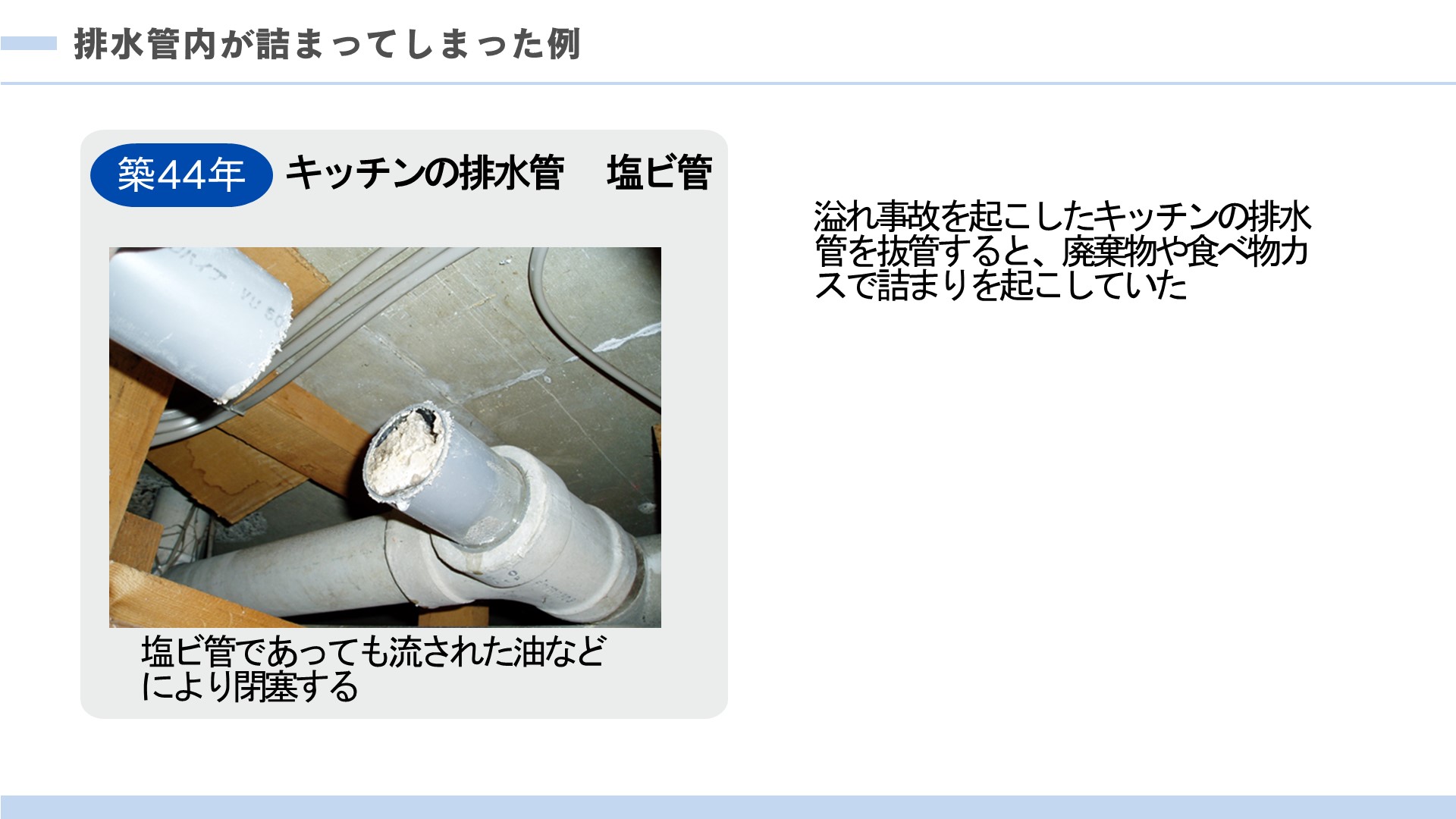

排水管内が詰まってしまった例

それでは、次に、排水管内が詰まってしまった例をご覧ください。 下の左の画像は、築55年のマンションで汚水管内が詰まって溢れ事故を起こし、配管を取替えたときの配管内の状態です。 トイレットペーパー類などいろいろなものが詰まっています。 右の築60年の画像では、排水管の詰まりによる溢れ事故が多発していたマンションで、マンション内の排水管を一斉に取り替えた際に撮影した排水管内の状況です。 次の下の画像は築44年でキッチンの排水管は塩ビ管でしたが、長年にわたり流された油や食べ残しなどにより閉塞していました。

鉄管でなく樹脂管の塩ビ管でもキッチンから流された油が固まって溢れ事故を起こした際の配管内の状況です。

次の下の画像は築44年でキッチンの排水管は塩ビ管でしたが、長年にわたり流された油や食べ残しなどにより閉塞していました。

鉄管でなく樹脂管の塩ビ管でもキッチンから流された油が固まって溢れ事故を起こした際の配管内の状況です。

下の築42年の画像でも、汚物でほぼ閉塞してしまっています。

右の画像は、築39年で台所やお風呂の水はけがかなり悪くなっていて、高圧洗浄も断られていた住居でのキッチンの排水管を抜管した様子です。食べ残しや廃棄物が固まって、配管内がほぼ埋まってしまっています。

下の築42年の画像でも、汚物でほぼ閉塞してしまっています。

右の画像は、築39年で台所やお風呂の水はけがかなり悪くなっていて、高圧洗浄も断られていた住居でのキッチンの排水管を抜管した様子です。食べ残しや廃棄物が固まって、配管内がほぼ埋まってしまっています。

給水管の腐食例

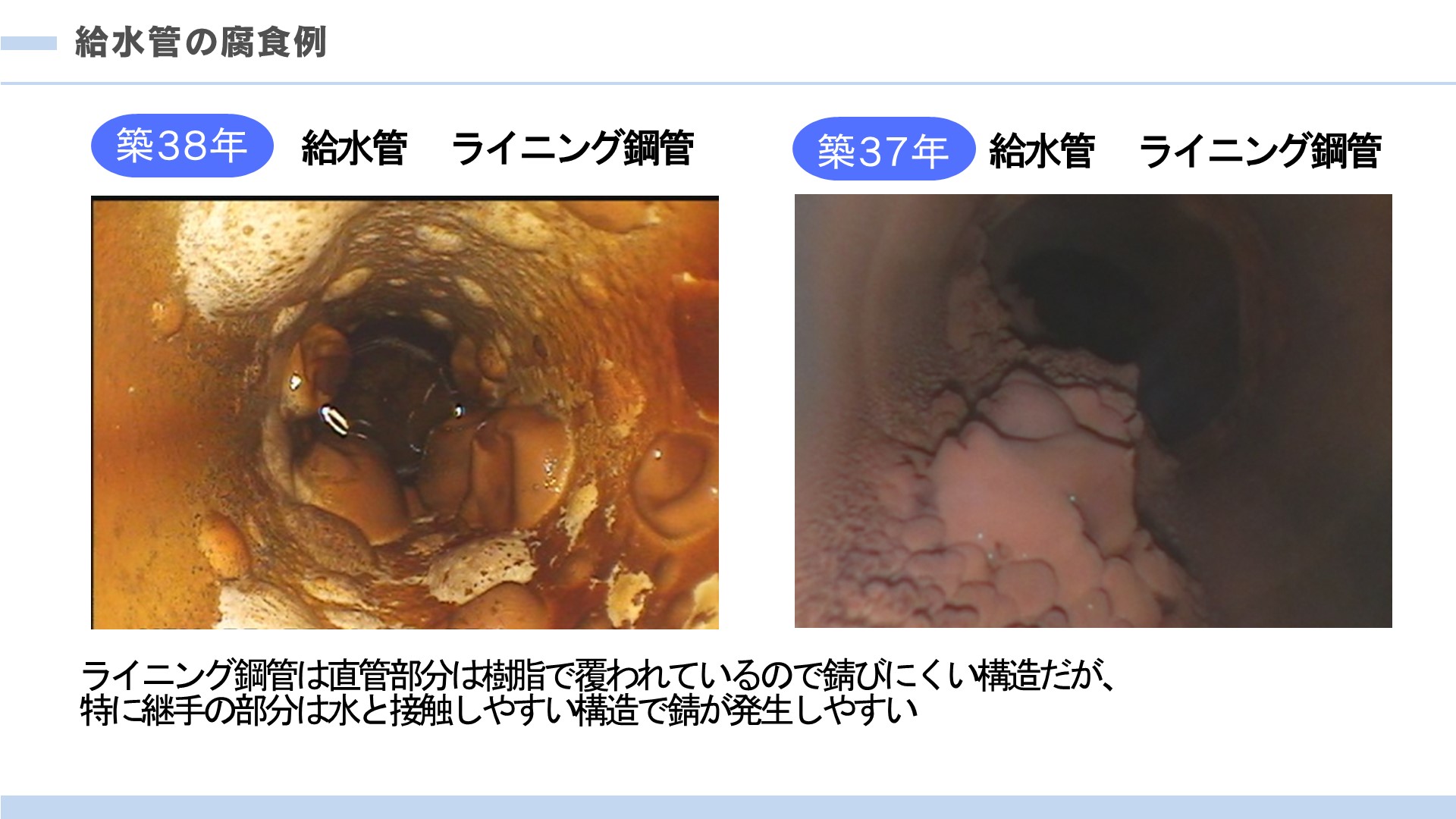

次は、給水管内の腐食例です。 下の築39年の画像は、水道メーターまわりの配管内を内視鏡で撮影した画像です。 異種金属接触により鉄が腐食してほぼ閉塞してしまっています。 ここでいう異種金属接触とは、水道メーターが銅とスズの合金で、水道メーターに接続された配管が鉄管で、異なる金属が接触している状態のことを言います。 特に銅と鉄は相性が悪く、水に触れると、通常の酸化による錆びよりも早いスピードで腐食するため、錆びコブが成長しやすくなります。 水道メーターまわりが異種金属接触になっているマンションでは、築20年~30年あたりで異種金属接触にならないような配管に取り替えることが多いです。 中央は築19年の内視鏡画像ですが、築20年に満たなくても水道メーターまわりの異種金属接触が原因でほぼ閉塞してしまっている状態です。 右の築37年の画像の赤丸の部分ですが、これは異種金属接触で腐食した箇所から漏水をして、下に赤水が落ちて乾いた状態を写しています。 このまま漏水がひどくなるケースもありますが、少し漏水したあと、漏水した箇所が錆コブで覆われて漏水がいったん収まることも多いです。 ただ、地震等の振動で漏水が再発することもあります。このような赤水の跡があるようなところは、交換が必要だというサインになります。 次の下の築38年の内視鏡画像は、異種金属ではなく鉄管を樹脂で覆った配管内で鉄管と樹脂の間で錆コブができてしまっている状態です。

築37年の内視鏡画像は、ライニング鋼管の継手部で錆びコブが大きく成長した状態です。

ライニング鋼管は、直管部分は樹脂で覆われているので錆びにくいのですが、継手の部分は鉄で水が接触して錆が発生しやすくなっています。

専有部の給湯管を取り替える際に一緒に取り替えてしまうのが、理想です。

次の下の築38年の内視鏡画像は、異種金属ではなく鉄管を樹脂で覆った配管内で鉄管と樹脂の間で錆コブができてしまっている状態です。

築37年の内視鏡画像は、ライニング鋼管の継手部で錆びコブが大きく成長した状態です。

ライニング鋼管は、直管部分は樹脂で覆われているので錆びにくいのですが、継手の部分は鉄で水が接触して錆が発生しやすくなっています。

専有部の給湯管を取り替える際に一緒に取り替えてしまうのが、理想です。

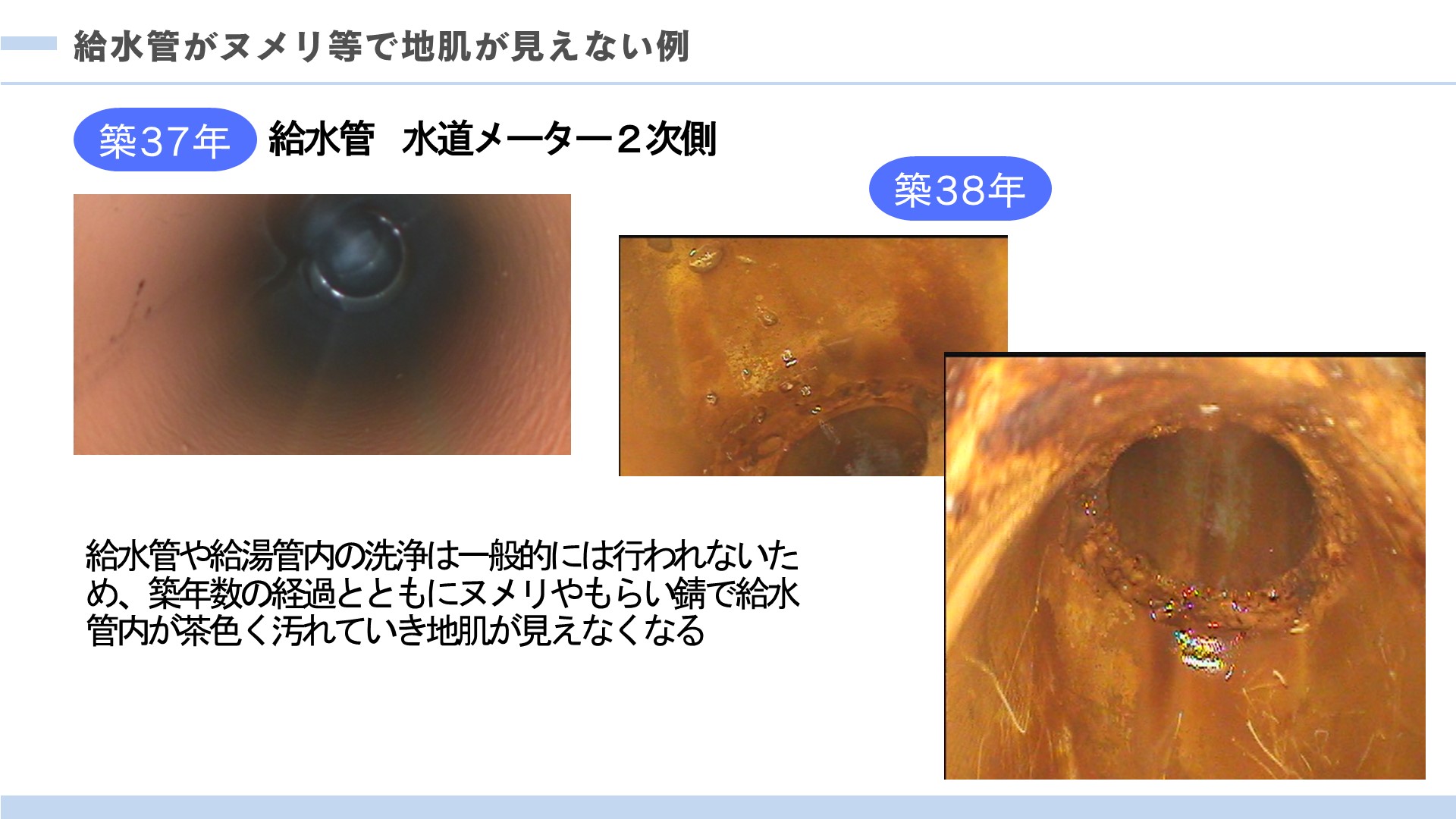

給水管がヌメリ等で地肌が見えない例

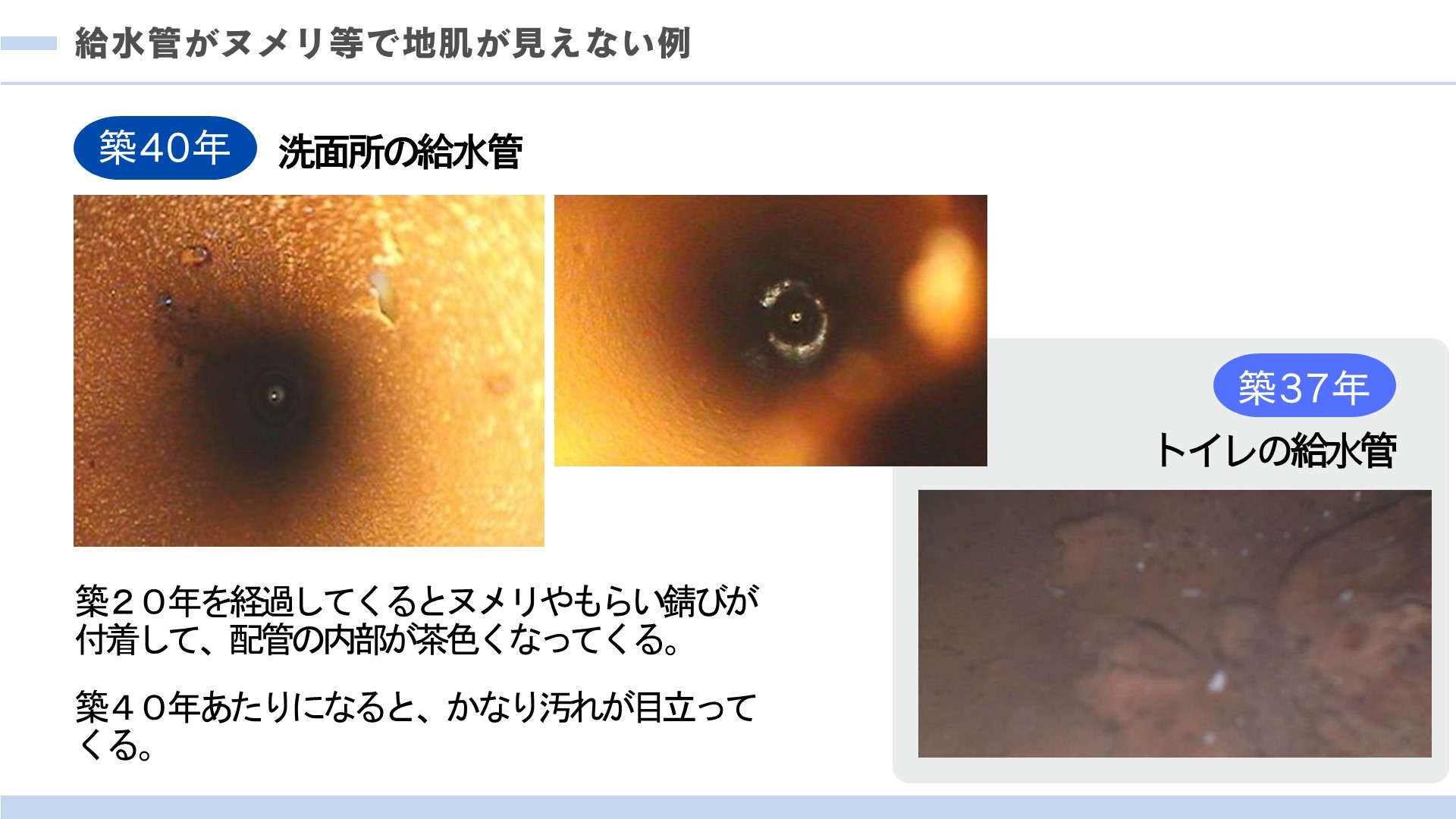

次に給水管内がヌメリ等で地肌が見えなくなるくらい汚れてしまっている例です。 ヌメリは水道管内の雑菌が繁殖することが原因で起き、築年数の経過とともに水道管内が汚れていきます。 受水槽は毎年洗浄清掃しますが、付着したヌメリを除去することも目的の一つです。 給水や給湯管内も同様にヌメリが付着していきますが、配管内の洗浄は一般的には行われないため、築年数の経過とともに配管内は汚れていきます。 付着するのはヌメリだけではありません。 水道水に含まれる錆びの成分等が配管内に付着していくことをもらい錆びといいますが、これが原因となって築年数の経過とともに配管内が汚れていくといえます。 下の画像は、築37年と築38年の水道メーターからすぐの配管の内視鏡画像で、配管内が茶色くなって地肌が見えなくなっている状態がお分かりいただけます。 また、次の下の画像は、築40年の洗面所と築37年のトイレの給水管内の内視鏡画像になります。

こちらも、配管内が茶色くなって地肌が見えなくなっている状態がお分かりいただけます。

築20年を経過してくると、ヌメリやもらい錆びが付着して配管内の茶色が目立ってきます。

また、次の下の画像は、築40年の洗面所と築37年のトイレの給水管内の内視鏡画像になります。

こちらも、配管内が茶色くなって地肌が見えなくなっている状態がお分かりいただけます。

築20年を経過してくると、ヌメリやもらい錆びが付着して配管内の茶色が目立ってきます。

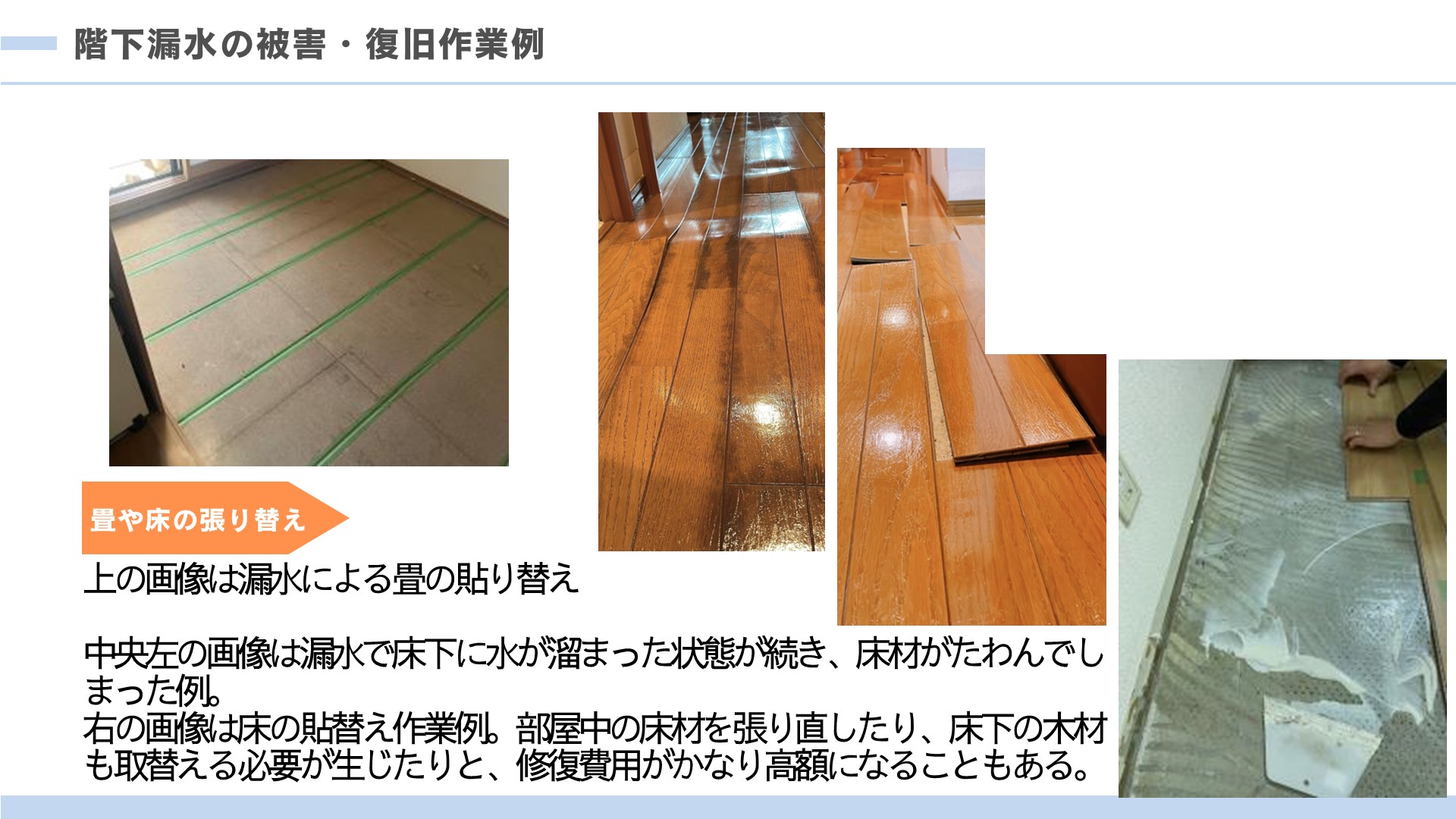

階下漏水の被害・復旧作業例

次に、これまでご覧いただいたような実例のなかで、漏水や溢れ事故を起こして、階下に被害が生じた際の復旧作業の例をご覧ください。漏水で床や壁、天井が汚れてしまったところは、新たに内装復旧する必要があります。天井の復旧

下の画像は、上の階から漏水があり、天井が汚れてシミができてしまったために天井を復旧している画像です。 また、ソファーが濡れてしまった画像も掲載しておりますが、上の階からの漏水でソファーや家財道具が濡れてしまって、取替えなくてはいけないといったことも生じます。

床の復旧

上の階からの漏水で床が水浸しになったり、自分の部屋で漏水して床下がプール状態になり、床まで水位が上がって床が濡れて腐ってきたりすると、床も張り替える必要が生じます。 中央左の画像は、床下で水が溜まった状態が続き、床材がたわんできてしまった例です。 右の画像は床の貼替え作業をしている例です。ひどい時には、部屋中の床材を貼り直したり、床下の木材も取替える必要が生じたりと、修復作業のための費用がかなり高額になる場合もあります。 被害を受けた部屋が畳の部屋ならば、畳も張り替える必要があります。畳の下の床材も濡れて腐ってしまったら、それらも改修する必要が生じる場合もあります。 いかがでしたでしょうか。

配管の劣化は見えないところで起こっているため放置しがちとなりますが、ややもすると、大変なことになるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

配管に関しては期限を決めて取替えを行ったり、配管の水処理システムを設置するといったことに取り組んで、大切なマンションの価値の維持、ひいては住民の皆さまの健康維持と、長く住んでいられる安心感を確かなものにしていただければと思います。

その際に、この投稿記事が住民の方の合意形成を得る材料の一つになれば嬉しく思います。

配管保全センターでは、配管の材質や、あと何年住み続けるかといったことを総合的に判断して、最適な保全方針を無料にてご提案しております。ご興味のあるかたは、お気軽にこちらからお問合せください。

いかがでしたでしょうか。

配管の劣化は見えないところで起こっているため放置しがちとなりますが、ややもすると、大変なことになるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

配管に関しては期限を決めて取替えを行ったり、配管の水処理システムを設置するといったことに取り組んで、大切なマンションの価値の維持、ひいては住民の皆さまの健康維持と、長く住んでいられる安心感を確かなものにしていただければと思います。

その際に、この投稿記事が住民の方の合意形成を得る材料の一つになれば嬉しく思います。

配管保全センターでは、配管の材質や、あと何年住み続けるかといったことを総合的に判断して、最適な保全方針を無料にてご提案しております。ご興味のあるかたは、お気軽にこちらからお問合せください。

関連記事