勉強部屋

「超高額な配管工事の議案書」が出された際の対応マニュアル第2部 総会当日編 「キラー質問」と味方を増やす「仲間集め」

2025年11月28日

この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

動画

第1フェーズ:総会開催「前」のアクション(後半)

アクション3:戸別訪問で味方を増やす「仲間集め」

意見書を配布した直後、できるだけ多くの部屋のインターホンを鳴らしてください。 「怪しい人だと思われないか?」と不安になる必要はありません。 あなたは同じマンションの住民です。 そして、住民が直面している切迫した状況についてこのように説明してください。 「〇〇号室の○○です。先日ポストに入れた『修繕工事に関する意見書』ですが、ご覧いただけましたでしょうか?

この高額工事はどう考えても納得がいきません。

総会2週間前にいきなり出された工事案件と、それに伴う工事の総額ですが、その妥当性を確認する余地がまったくありません。

ほかの工事業者に相見積もりの依頼をしていますが、まだ私の手元に、もっと安い見積もりが来ているわけではありません。

時間がなくて取れなかったんです。

ただ、他の業者にどれくらいかかりそうかを聞いてみたら1億円前後じゃないですかねと言ってます。

今のまま総会で可決されてしまったら、その差額である世帯100万円を、私たちは二度と取り返せなくなる可能性があります。

これからこのマンションも経年劣化に伴って、さまざまな修繕工事が必要となるでしょうから、修繕積立金はできるだけ節約を心がけるべきです。

ですから、総会では、この高額工事に『反対』して否決にするか、せめて『継続審議(延期)』にして、一度立ち止まって調べませんか?」

マンション内で、特定の議案について賛成・反対を呼びかける行為を禁止する法律はありません。

選挙活動のような公職選挙法の縛りもありません。

ただし、長時間の居座りや強要は迷惑防止条例等に触れる可能性がありますが、常識的な範囲での意見交換や訪問は、区分所有者としての正当な権利行使です。

人は「文書」よりも実際に「会った人」の熱量を感じて動かされるものです。

直接顔を見て「100万円損しますよ」と言われると、無関心ではいられなくなります。

また、「自分一人だけが反対するのは怖い」と思っている住民も、「〇〇さんが動いているなら」と味方についてくれます。

まず、住民のなかで賛同してくれる仲間を5人作りましょう。この「最初の5人」の仲間を作れるか否かが勝負の分かれ目です。

ここで重要なのは、「議決権行使書(委任状)」の書き方をレクチャーすることです。

多くの住民は、何も考えずに「議長(理事長)に一任」という欄にハンコを押してしまいます。

これが、理事会の暴走を許す最大の原因です。

「もし総会に出られないなら、必ず『第〇号議案(工事の件)』の『反対』の欄にマルをつけて出してください」 と念押ししてください。

「反対票」を過半数集めることができれば、その時点であなたの勝ち、つまり議案は否決され、目論見を阻止できたことになります。

「〇〇号室の○○です。先日ポストに入れた『修繕工事に関する意見書』ですが、ご覧いただけましたでしょうか?

この高額工事はどう考えても納得がいきません。

総会2週間前にいきなり出された工事案件と、それに伴う工事の総額ですが、その妥当性を確認する余地がまったくありません。

ほかの工事業者に相見積もりの依頼をしていますが、まだ私の手元に、もっと安い見積もりが来ているわけではありません。

時間がなくて取れなかったんです。

ただ、他の業者にどれくらいかかりそうかを聞いてみたら1億円前後じゃないですかねと言ってます。

今のまま総会で可決されてしまったら、その差額である世帯100万円を、私たちは二度と取り返せなくなる可能性があります。

これからこのマンションも経年劣化に伴って、さまざまな修繕工事が必要となるでしょうから、修繕積立金はできるだけ節約を心がけるべきです。

ですから、総会では、この高額工事に『反対』して否決にするか、せめて『継続審議(延期)』にして、一度立ち止まって調べませんか?」

マンション内で、特定の議案について賛成・反対を呼びかける行為を禁止する法律はありません。

選挙活動のような公職選挙法の縛りもありません。

ただし、長時間の居座りや強要は迷惑防止条例等に触れる可能性がありますが、常識的な範囲での意見交換や訪問は、区分所有者としての正当な権利行使です。

人は「文書」よりも実際に「会った人」の熱量を感じて動かされるものです。

直接顔を見て「100万円損しますよ」と言われると、無関心ではいられなくなります。

また、「自分一人だけが反対するのは怖い」と思っている住民も、「〇〇さんが動いているなら」と味方についてくれます。

まず、住民のなかで賛同してくれる仲間を5人作りましょう。この「最初の5人」の仲間を作れるか否かが勝負の分かれ目です。

ここで重要なのは、「議決権行使書(委任状)」の書き方をレクチャーすることです。

多くの住民は、何も考えずに「議長(理事長)に一任」という欄にハンコを押してしまいます。

これが、理事会の暴走を許す最大の原因です。

「もし総会に出られないなら、必ず『第〇号議案(工事の件)』の『反対』の欄にマルをつけて出してください」 と念押ししてください。

「反対票」を過半数集めることができれば、その時点であなたの勝ち、つまり議案は否決され、目論見を阻止できたことになります。

アクション4:総会当日の「立ち振る舞い」と「キラー質問」

そして迎える、運命の総会当日。 あなたの目的は、ケンカに勝つことではありません。 「理事会と業者がいかに強引に可決させようとしているか」を、出席者全員の前で露呈させ、浮動票を「この議案での見積額が妥当なのか疑問に思ってもらい、相見積もりを取るべきだと思ってもらうことです。 会場に入ったら、以下の手順で進めてください。

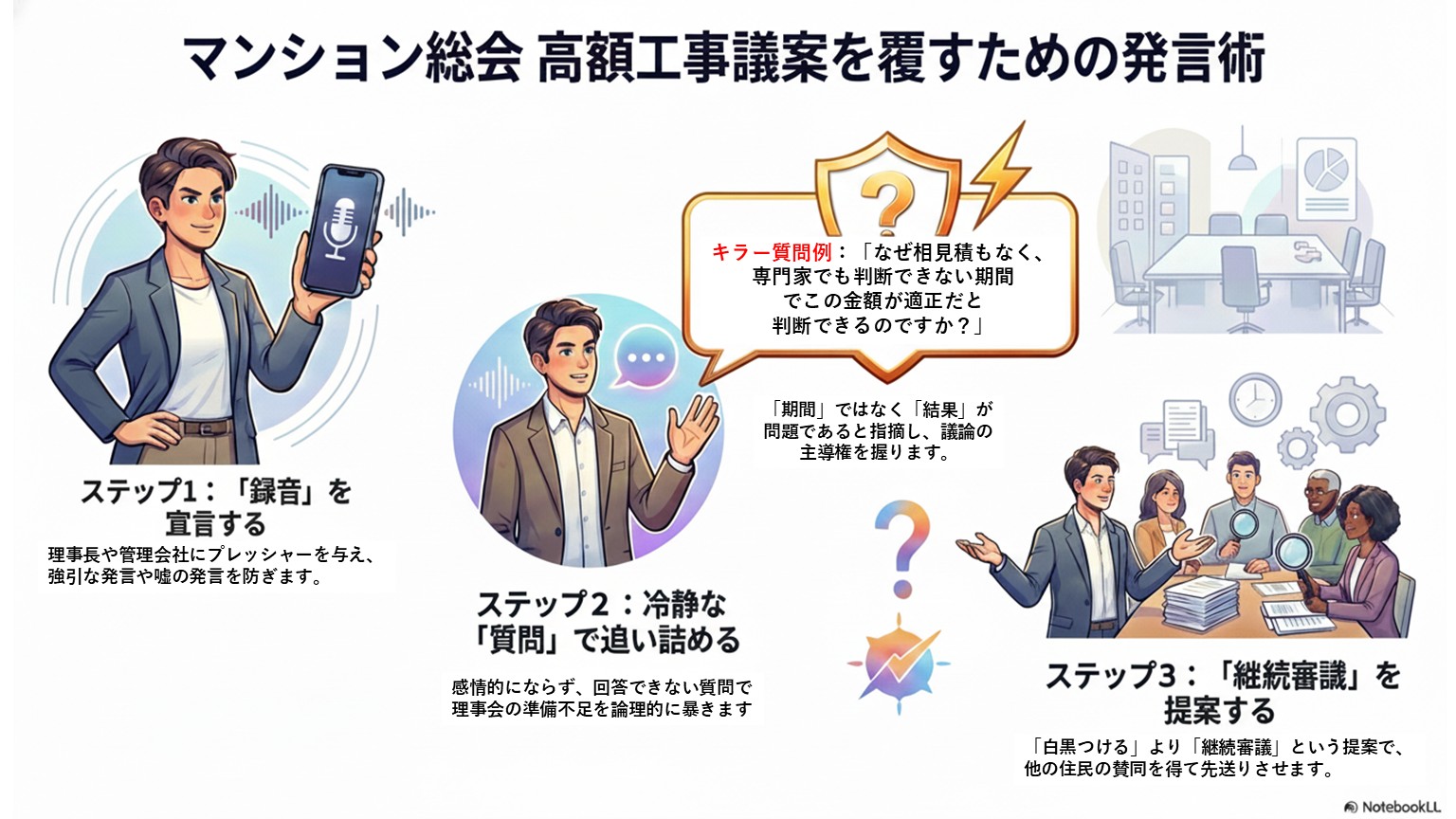

手順1:録音の宣言

会議が始まる前に、スマホのボイスレコーダーを机の上に置き、こう発言します。 「本日の審議は、管理組合の財産に関わる極めて重要な内容ですので、言った言わないのトラブルを防ぐため、録音させていただきます」 法律上、総会の録音を禁止する規定はありません。 プライバシー権の侵害も、公的な会議の場では成立しにくいとされています。 理事長が「管理規約で禁止されている、または理事会の判断で禁止する」と言ってくる場合がありますが、その場合は「では、議事録に私の一言一句を正確に記載することを約束してください。 それができないなら、自己防衛のために録音します」と反論できます。 「録音されている」という事実は、理事長や管理会社のフロント担当に強烈なプレッシャーを与えます。うかつな嘘や、強引な議事進行ができなくなるからです。手順2:感情的にならず、「質問」で追い詰める

審議が始まったら、挙手をして発言します。 ここで怒鳴ったり、演説を始めてはいけません。あくまで冷静に、「答えられない質問」を投げかけます。 [キラー質問:検討プロセスについて] 「私はこの2週間、独自に見積もりを取ろうとしましたが、業者から『期間が短すぎて現場調査もできないから、見積もりは出せない』と言われました。 ただ、かかるとしても1億円前後ではないかという感触でした。プロでも判断できない短期間で、なぜ、この金額が適正だと断言できるのですか? 相見積もりもなく、私たち住民に検証する時間も与えず、『他ならもっと安くなる可能性』を切り捨てて、今日ここで2億円を決める合理的な理由を説明してください」 ここで理事長(またはコンサルタント)が、「我々理事会は、専門家のコンサルタントを入れて1年以上かけて慎重に吟味してきました。 2週間前に思いつきで動いたあなたの意見とは重みが違います」と反論してくることがあります。これは彼らの常套句です。 そう言われたら、こう切り返してください。 「理事長、期間の長さは問題ではありません。『結果』が問題なのです。 もし、1年かけて検討した結果が『相場の倍額』だとしたら、その1年間の検討は『失敗』だったということです。 間違った方向にいくら時間をかけても、正解にはなりません。 それに、もし本当に自信を持って吟味したのなら、なぜ今日まで情報を隠していたのですか? もっと早く住民に開示していれば、相見積もりを取る時間は十分に取れたはずです。 それをせず、総会直前の2週間前になっていきなりこの決議案を出してきたこと自体が、比較検討されたくない『やましいこと』がある証拠ではありませんか?」 ここで理事長が「管理会社に任せている」「素人だからわからない」と答えたのであれば、「理事長、今『任せている』とおっしゃいましたが、管理会社は営利企業であり、工事を受注したい当事者です。 その当事者が持ってきた金額を、管理組合側が何もチェックせずに鵜呑みにしているということですか? それでは、管理組合の理事会としての『チェック機能』が全く働いていないことになります。 誰も検証していない2億円の請求書に、私たち住民は怖くてハンコを押せません」 理事長には議案の説明義務があります。 また、管理会社や管理会社系列の施工会社に発注する場合、利益相反が生じやすいため、本来理事会はより慎重に内容を精査する必要があります。 「素人だから責任はない」という言い訳は、総会の場では「じゃあ、この議案は信用できないね」という結論に直結します。 「理事長を責めている」のではなく、「プロセスが信用できないから、この議案は否決または継続審議するしかない」という論法に持ち込むことで、他の出席者も「確かにそうだ」と賛同しやすくなります。手順3:修正動議、または継続審議の提案

理事会がまともに答えられず、会場の空気が「これは怪しいな」となったタイミングで、畳み掛けます。 「今の説明では、この金額が適正であるという根拠が全く不明です。 このような状態で、大切な修繕積立金2億円を使う決議をすることはできません。 よって、本議案は『継続審議(今回は採決せず、次回に持ち越し)』とすることを提案します」 あるいは、 「本議案には反対です。 まずは第三者の専門家を入れて、適正価格を再調査することを求めます」と宣言してください。 出席している区分所有者は、議案に関連する修正動議などを出すことができます。規約によりますが、一般的に「否決」を求める意見や「継続審議」の提案は可能です。 多くの住民は、揉め事を嫌います。 「白黒つけよう」と言うと嫌がりますが、「今日は一旦決めるのをやめて、もう一回調べよう」という提案なら、「それが一番無難だね」と賛同しやすくなります。 一度「継続審議」で先送りになれば、管理会社も二度と高額見積もりは出せなくなります。実質的な勝利です。 それから、理事会が言いそうなこととしては、「漏水が多発していて、そんな余裕はない。この工事は緊急性を問われるんだ」と言ってくることがあります。 それに対しては、「何も1年延期しようと言ってるわけではないんです。 見積もりを取る時間がなかったので、見積りが取れ次第であれば、3カ月程度で結論は出せるはずです。 今、焦って1億円余計にかかる工事をするより、3カ月程度でもしかしたら1億円セーブできるほうが、いいと思いませんか?みなさん このように言えば、緊急性を盾にした反論も崩せる可能性があります。第2部エンディング:厳しい現実と次回への希望

ここまで、「総会当日までにやるべきこと」をお伝えしました。 しかし、最後にあえて厳しい現実をお話ししなければなりません。 正直に言うと、これだけのアクションを起こしたとしても、今回の総会でこの議案が可決されてしまう可能性は、極めて高いと言わざるを得ません。

なぜなら、議案書が届いてから総会までは、たったの2週間程度しかないからです。

この短い期間で、無関心な住民の意識を変え、委任状をひっくり返すというのは、実質的には非常に困難なことといえます。

また、もっと怖いリスクもあります。

あなたが正論を言えば言うほど、癒着している理事会や、事なかれ主義の住民たちから、「あの人は文句ばかり言う変人だ」「マンションの和を乱すクレーマーだ」 そんなレッテルを貼られるかもしれません。

最悪の場合、マンション内で居心地が悪くなり、挨拶しても無視されるような辛い思いをする可能性だってゼロではありません。

ですから、「絶対に行動してください」とは言いません。

100%成功する保証もない。 下手をすれば、自分が嫌な思いをするだけかもしれない。

それでも、自分と隣人の資産を守るために、勇気を出して声を上げるのか。

それとも、波風を立てずに、不当な支払いを甘んじて受け入れるのか。

その行動を起こすかどうかは、最終的には、あなた自身の決断です。

ただ、黙って見ていれば、確実に資産は失われます。

しかし、行動を起こせば、未来が変わる確率は高まります。

そして、もし今回の総会で、悔しくも議案が可決されてしまったとしても…… そこで試合終了ではありません。

実は、「可決」された後でも、「契約」までの間にちゃぶ台をひっくり返す方法が残されています。

さらに言えば、ハンコを押してしまった後でも、逆転するウルトラCが存在します。

むしろ、総会で可決されてからが、本当の勝負かもしれません。

次回の投稿記事では、「総会で可決されてしまった後の、起死回生の逆転劇」についてお話しします。

失敗すると居心地が悪くなってしまうかもしれないというリスクがあるとしても、なお、最後まで諦めたくないという方は、ぜひ次の投稿記事もご覧ください。

正直に言うと、これだけのアクションを起こしたとしても、今回の総会でこの議案が可決されてしまう可能性は、極めて高いと言わざるを得ません。

なぜなら、議案書が届いてから総会までは、たったの2週間程度しかないからです。

この短い期間で、無関心な住民の意識を変え、委任状をひっくり返すというのは、実質的には非常に困難なことといえます。

また、もっと怖いリスクもあります。

あなたが正論を言えば言うほど、癒着している理事会や、事なかれ主義の住民たちから、「あの人は文句ばかり言う変人だ」「マンションの和を乱すクレーマーだ」 そんなレッテルを貼られるかもしれません。

最悪の場合、マンション内で居心地が悪くなり、挨拶しても無視されるような辛い思いをする可能性だってゼロではありません。

ですから、「絶対に行動してください」とは言いません。

100%成功する保証もない。 下手をすれば、自分が嫌な思いをするだけかもしれない。

それでも、自分と隣人の資産を守るために、勇気を出して声を上げるのか。

それとも、波風を立てずに、不当な支払いを甘んじて受け入れるのか。

その行動を起こすかどうかは、最終的には、あなた自身の決断です。

ただ、黙って見ていれば、確実に資産は失われます。

しかし、行動を起こせば、未来が変わる確率は高まります。

そして、もし今回の総会で、悔しくも議案が可決されてしまったとしても…… そこで試合終了ではありません。

実は、「可決」された後でも、「契約」までの間にちゃぶ台をひっくり返す方法が残されています。

さらに言えば、ハンコを押してしまった後でも、逆転するウルトラCが存在します。

むしろ、総会で可決されてからが、本当の勝負かもしれません。

次回の投稿記事では、「総会で可決されてしまった後の、起死回生の逆転劇」についてお話しします。

失敗すると居心地が悪くなってしまうかもしれないというリスクがあるとしても、なお、最後まで諦めたくないという方は、ぜひ次の投稿記事もご覧ください。

関連記事