勉強部屋

AI分析で5年後・10年後の配管工事費用の値上がり幅を算出!修繕積立金が貯まるまで待つ? VS借入して即工事する?

2025年5月22日

この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

動画

配管工事費用の現状と将来予測の重要性

まず、配管工事費用の現状と、なぜ将来予測が重要なのかについてです。 配管工事の費用は、主に「部材費」と「労務費(人件費)」で決まります。 部材費については、一時期に比べたら落ち着きが見られるという声もありますが、AI分析では、製造や輸送のコスト、建設資材費全体が高止まりしている状況から、今後大幅に下がることは期待しにくいと見ています。 一方、労務費、つまり職人さんの人件費は、近年、上昇が非常に顕著です。国土交通省のデータでも、公共工事の労務単価が過去9年で約1.4倍に上昇しており、特に直近の上昇率が高まっています。

これは、建設業界で人手不足が深刻だからといえます。ベテラン職人さんの高齢化による引退、若手の不足、そして2024年問題で時間外労働の上限規制も影響しています。

そして、さらに重要なのが、今後、築40年を超えるマンションが爆発的に増えるということです。

国土交通省の予測では、今後10年間で約2倍に増える見込みです。

つまり、工事を行える職人さんは減るのに、工事が必要なマンションは急増する。

この需給バランスの崩れが、今後、工事費用、特に労務費を確実に、そしてかなり高いペースで押し上げていく最大の要因となります。

管理組合で行っているマンションの長期修繕計画は、将来の費用を見積もる上で大切な計画ですが、このままでは業界を取り巻く費用の上昇に対応できず、計画が大幅に狂ってしまう可能性があるといえます。

だからこそ、将来の費用がどれくらい上がる可能性があるのかを知ることは大変重要です。それを基に、長期修繕計画そのものを見直して、対策を考えることが必要となります。

一方、労務費、つまり職人さんの人件費は、近年、上昇が非常に顕著です。国土交通省のデータでも、公共工事の労務単価が過去9年で約1.4倍に上昇しており、特に直近の上昇率が高まっています。

これは、建設業界で人手不足が深刻だからといえます。ベテラン職人さんの高齢化による引退、若手の不足、そして2024年問題で時間外労働の上限規制も影響しています。

そして、さらに重要なのが、今後、築40年を超えるマンションが爆発的に増えるということです。

国土交通省の予測では、今後10年間で約2倍に増える見込みです。

つまり、工事を行える職人さんは減るのに、工事が必要なマンションは急増する。

この需給バランスの崩れが、今後、工事費用、特に労務費を確実に、そしてかなり高いペースで押し上げていく最大の要因となります。

管理組合で行っているマンションの長期修繕計画は、将来の費用を見積もる上で大切な計画ですが、このままでは業界を取り巻く費用の上昇に対応できず、計画が大幅に狂ってしまう可能性があるといえます。

だからこそ、将来の費用がどれくらい上がる可能性があるのかを知ることは大変重要です。それを基に、長期修繕計画そのものを見直して、対策を考えることが必要となります。

AI分析が示す将来予測

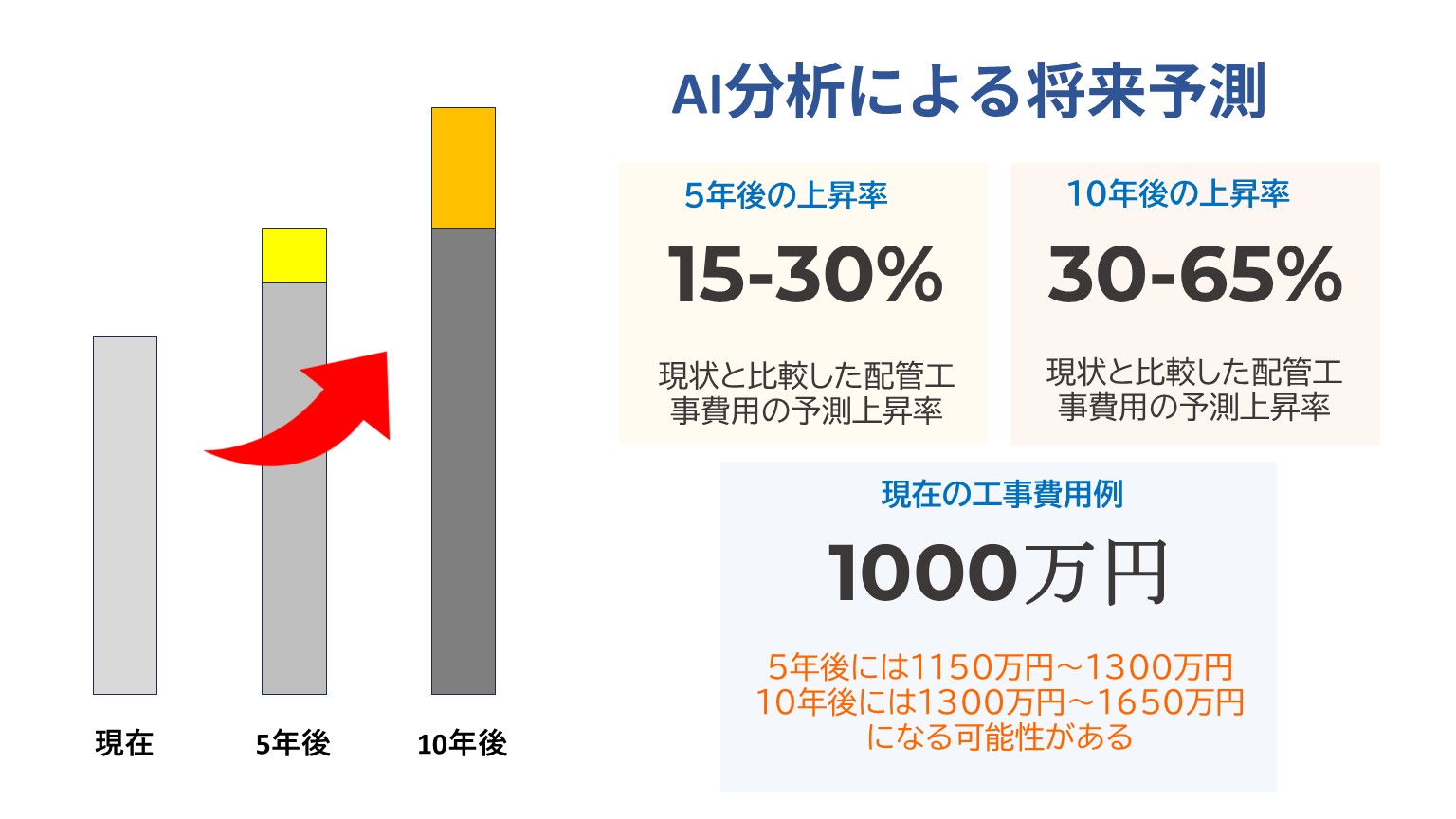

それでは、AI分析「DEEP RESEARCH」が導き出した、具体的な将来予測の数値を見てみましょう。 今回、AIを使って、人手不足や建物の老朽化といった様々な要因を分析し、将来の配管工事費用を予測しました。 繰り返しになりますが、これはあくまで現時点でのAIによる予測であり、不確実性を伴うことをご理解ください。 なお、AIによる詳細な分析結果については、こちらからご覧いただけます。 AI分析が示す予測はこうです。 配管工事費用は今後5年間では、現状と比較して15%から30%程度、

そして、さらにその先の今後10年間では、現状と比較して30%から、場合によっては65%程度まで上昇する可能性があると推計しています。

今1000万円かかる工事が、5年後には1150万円から1300万円に、10年後には1300万円から1650万円になる可能性があるということです。

AIは、この上昇の主な要因として、やはり建設業界の「人手不足」を挙げています。

人が減り、必要な工事が増えることで、職人さんの確保が難しくなり、人件費が大幅に高騰していくという分析です。

特に10年後の予測幅が大きいのは、人手不足の影響が複合的に現れ、費用の上昇圧力がさらに強まる可能性があるためです。

このAI予測は、現在の長期修繕計画や修繕積立金の設定が、将来必要となる配管工事費用に対して不十分であることを示唆しています。

つまり、将来の費用増に備えて再考する必要があるということになります。

配管工事費用は今後5年間では、現状と比較して15%から30%程度、

そして、さらにその先の今後10年間では、現状と比較して30%から、場合によっては65%程度まで上昇する可能性があると推計しています。

今1000万円かかる工事が、5年後には1150万円から1300万円に、10年後には1300万円から1650万円になる可能性があるということです。

AIは、この上昇の主な要因として、やはり建設業界の「人手不足」を挙げています。

人が減り、必要な工事が増えることで、職人さんの確保が難しくなり、人件費が大幅に高騰していくという分析です。

特に10年後の予測幅が大きいのは、人手不足の影響が複合的に現れ、費用の上昇圧力がさらに強まる可能性があるためです。

このAI予測は、現在の長期修繕計画や修繕積立金の設定が、将来必要となる配管工事費用に対して不十分であることを示唆しています。

つまり、将来の費用増に備えて再考する必要があるということになります。

「待つ」VS「借りる」:数字で見る損得

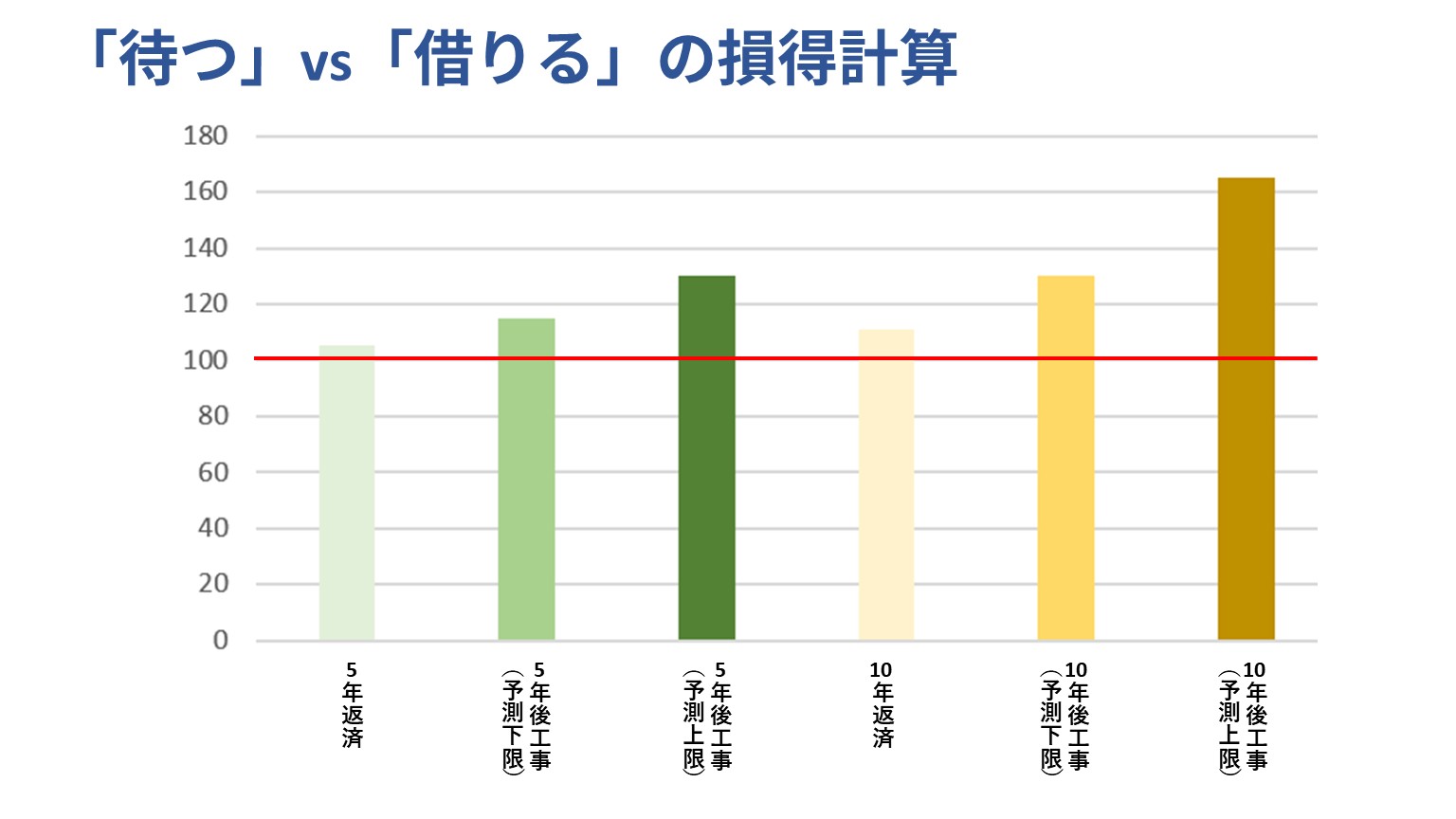

では、将来の工事費用はかなり値上がりする可能性がある、というAI予測を踏まえて、「工事を先延ばしにして修繕積立金が貯まるのを待つ」のと、「多少お金を借りてでも、費用が安い今のうちに工事を行う」のとでは、どちらが得なのでしょうか? 数字で比較してみましょう。 仮に、工事費用を年利2%で全額借り入れたとして、元利均等返済で計算していきます。

もし今の工事費用を100とすると、

5年後、AI予測では工事費用は115~130になる可能性があります。

一方、今のうちに100を借りて5年で返済する場合、総額は約105.15です。

5年後の費用115~130に対し、借り入れた場合の総額は105.15。

借り入れた場合の総額の方が安い可能性が高いですね。

さらに、AI予測では、10年後の費用は130~165になる可能性があります。

一方、今のうちに100を借りて10年で返済する場合、返済総額は約110.84です。

10年後の費用130~165に対し、借り入れた場合の総額は110.84。

こちらも、借り入れた場合の総額の方がかなり安い可能性が高いことが分かります。

このAI予測に基づく数字だけを見れば、「待つ」よりも、「費用が比較的安い今のうちに、借りてでも工事を行う」方が、結果として支払う費用を抑えられる可能性が高い、ということが言えます。

これはあくまでシミュレーションですが、人手不足という構造的な問題が続く限り、費用が上昇する可能性は高いと考えられます。

なお、そもそも、工事を依頼する施工業者が相場より高いと場合によっては、相場の2倍程度の支払額になることもありえます。

施工業者の選定は、今回のテーマとは別ですが、とても大切な要素ですので、ご注意ください。

仮に、工事費用を年利2%で全額借り入れたとして、元利均等返済で計算していきます。

もし今の工事費用を100とすると、

5年後、AI予測では工事費用は115~130になる可能性があります。

一方、今のうちに100を借りて5年で返済する場合、総額は約105.15です。

5年後の費用115~130に対し、借り入れた場合の総額は105.15。

借り入れた場合の総額の方が安い可能性が高いですね。

さらに、AI予測では、10年後の費用は130~165になる可能性があります。

一方、今のうちに100を借りて10年で返済する場合、返済総額は約110.84です。

10年後の費用130~165に対し、借り入れた場合の総額は110.84。

こちらも、借り入れた場合の総額の方がかなり安い可能性が高いことが分かります。

このAI予測に基づく数字だけを見れば、「待つ」よりも、「費用が比較的安い今のうちに、借りてでも工事を行う」方が、結果として支払う費用を抑えられる可能性が高い、ということが言えます。

これはあくまでシミュレーションですが、人手不足という構造的な問題が続く限り、費用が上昇する可能性は高いと考えられます。

なお、そもそも、工事を依頼する施工業者が相場より高いと場合によっては、相場の2倍程度の支払額になることもありえます。

施工業者の選定は、今回のテーマとは別ですが、とても大切な要素ですので、ご注意ください。

金額だけではない!早期工事の「大きなメリット」

早期に工事を行うことは、金額的なメリットだけでない「大きなメリット」があります。 それは、「漏水リスク」を回避できるというメリットです。

鉄管系の配管は確実に劣化します。目に見えないところでサビや腐食が進み、ある日突然、漏水事故が発生するリスクは高まる一方です。

漏水は、ご自身の部屋だけでなく、下の階への被害、マンション全体の大きなトラブルへとつながる可能性があります。

早期に計画的な配管取替え工事を行うことで、こうした漏水リスクを大幅に減らし、安心して日々の生活を送ることができます。

これは、金額には換えられない大きなメリットといえます。

また、漏水事故はマンションの資産価値を大きく損なうことに繋がります。

逆に、配管が適切にメンテナンス・更新されていることは、将来的に売却や賃貸を行う際に安心材料となり、資産価値の維持・向上につながります。

さらに重要なのが、もし老朽化による配管の漏水事故で被害が出たとしても、最近では、火災保険やマンション保険で対応できなくなっているケースが増えていることです。

修繕積立金が貯まるのを「待つ」ことで、将来的に保険が使えなくなり、費用を全額自己負担しなければならないリスクも高まります。

安心して暮らせること、資産価値が維持できること、トラブル防止となること、そして保険が使えなくなるリスクを回避できること、これらの「大きなメリット」は、金額的な損得だけでなく、マンションを長期的に健全に保つために極めて重要といえます。

なお、最近の配管の材質は、1度取替えれば、築80年以上でも取替える必要は、ほぼないと想定されるので、早く取替えてしまったので、再度、取替が必要になるという心配はないと考えていいと言えます。

それは、「漏水リスク」を回避できるというメリットです。

鉄管系の配管は確実に劣化します。目に見えないところでサビや腐食が進み、ある日突然、漏水事故が発生するリスクは高まる一方です。

漏水は、ご自身の部屋だけでなく、下の階への被害、マンション全体の大きなトラブルへとつながる可能性があります。

早期に計画的な配管取替え工事を行うことで、こうした漏水リスクを大幅に減らし、安心して日々の生活を送ることができます。

これは、金額には換えられない大きなメリットといえます。

また、漏水事故はマンションの資産価値を大きく損なうことに繋がります。

逆に、配管が適切にメンテナンス・更新されていることは、将来的に売却や賃貸を行う際に安心材料となり、資産価値の維持・向上につながります。

さらに重要なのが、もし老朽化による配管の漏水事故で被害が出たとしても、最近では、火災保険やマンション保険で対応できなくなっているケースが増えていることです。

修繕積立金が貯まるのを「待つ」ことで、将来的に保険が使えなくなり、費用を全額自己負担しなければならないリスクも高まります。

安心して暮らせること、資産価値が維持できること、トラブル防止となること、そして保険が使えなくなるリスクを回避できること、これらの「大きなメリット」は、金額的な損得だけでなく、マンションを長期的に健全に保つために極めて重要といえます。

なお、最近の配管の材質は、1度取替えれば、築80年以上でも取替える必要は、ほぼないと想定されるので、早く取替えてしまったので、再度、取替が必要になるという心配はないと考えていいと言えます。

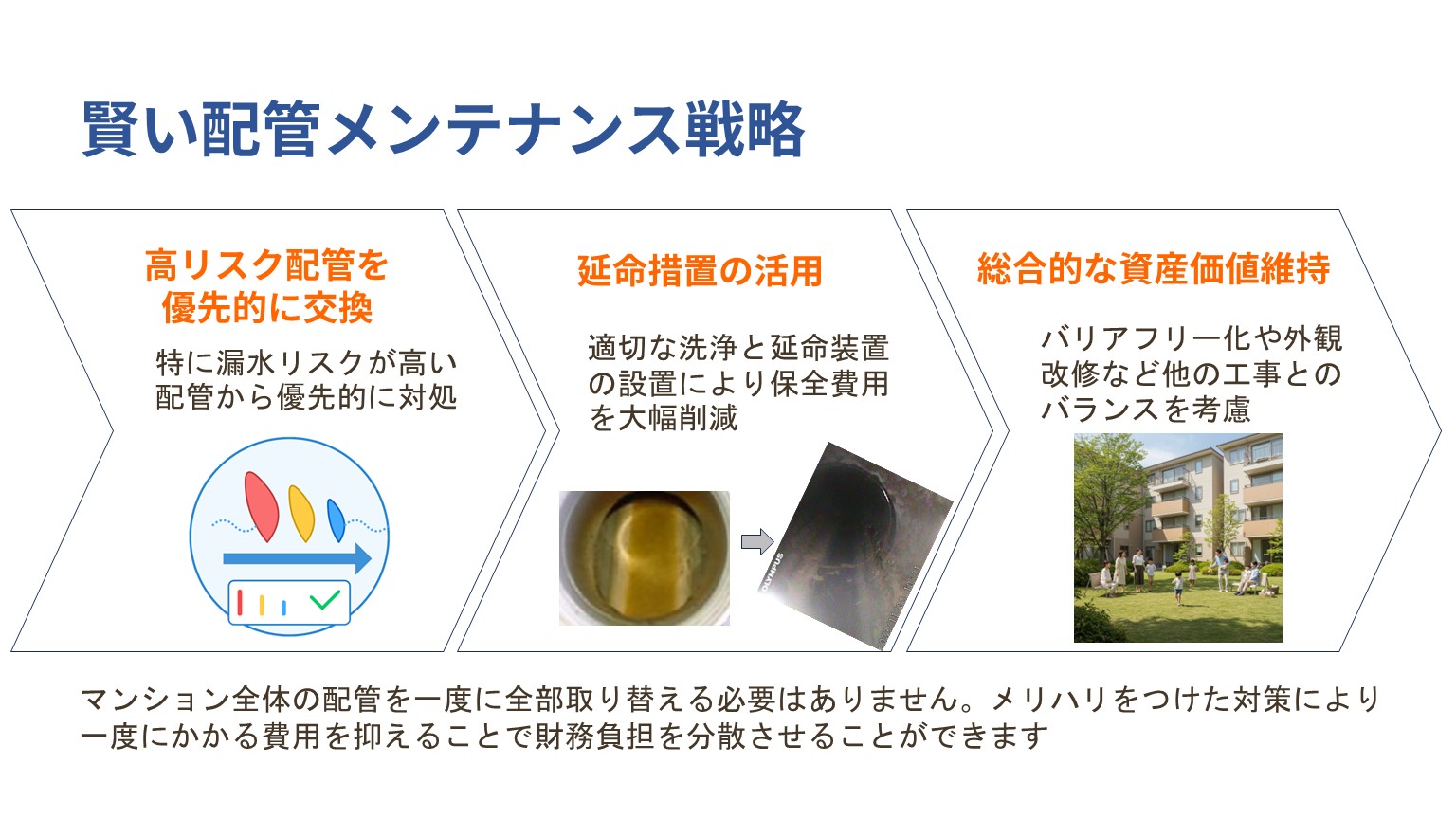

賢い配管メンテナンス戦略:全部取り替えなくてもいい?

早期に工事した方が良いのは分かったけれど、マンション全体の配管を全部取り替えるには費用が掛かりすぎる…そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。 実は、必ずしも一度に全ての配管をに交換する必要はありません。 ここが「賢い配管メンテナンス戦略」のポイントです。 共用部の給排水管は、専有部の配管よりも漏水リスクが低いですし、排水管が錆びない樹脂管であれば、適切に洗浄を行なったり、延命装置を設置することで、部分的な補修だけで済み、配管の保全費用を大幅に削減することが可能な場合もあります。

漏水リスクが特に高い配管から優先的に早めに対策を行い、延命できる配管はメンテナンスしながら使い続けるというように、メリハリをつけることで、一度にかかる費用を抑えて、財務負担を分散することができます。

マンション価値を保つためには、バリアフリー化や外観の改修など、配管以外にも多額の工事費用が必要となります。

配管だけに全額をかけるのではなく、マンション全体の資産価値維持を総合的に考え、優先順位をつけて計画的に修繕を進めることが大切です。

最後に、借り入れをする場合にどうしたらいいかということについてです。

マンションの配管で、漏水リスクが高いのは専有部の給湯管です。

最近では管理組合主導で、専有部の給湯管と給水管を一斉更新する動きが活発化してきています。

そこで、積立金不足を補うために一時金を徴収するのではなく、借入れを検討したとします。

ところが、たとえば住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資といったところでは、専有部のみの配管の取替え工事で融資がおりるのは難しいのが現状です。

信用金庫やリース会社等で、専有部の配管の取替え費用に関して融資を行うところもありますが、いろいろ付随する問題もあります。

このあたりは大変重要な問題です。詳しくは、別の投稿記事で、お話させていただく予定ですのでご期待ください。

配管保全センターでは、分譲マンションの理事長さんや理事さん、1棟賃貸オーナーさんに対して、マンションの配管の材質や、あと何年住み続けるか、修繕積立金の状況等を総合的に判断して、最適な配管の保全方針を無料にてご提案しております。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

共用部の給排水管は、専有部の配管よりも漏水リスクが低いですし、排水管が錆びない樹脂管であれば、適切に洗浄を行なったり、延命装置を設置することで、部分的な補修だけで済み、配管の保全費用を大幅に削減することが可能な場合もあります。

漏水リスクが特に高い配管から優先的に早めに対策を行い、延命できる配管はメンテナンスしながら使い続けるというように、メリハリをつけることで、一度にかかる費用を抑えて、財務負担を分散することができます。

マンション価値を保つためには、バリアフリー化や外観の改修など、配管以外にも多額の工事費用が必要となります。

配管だけに全額をかけるのではなく、マンション全体の資産価値維持を総合的に考え、優先順位をつけて計画的に修繕を進めることが大切です。

最後に、借り入れをする場合にどうしたらいいかということについてです。

マンションの配管で、漏水リスクが高いのは専有部の給湯管です。

最近では管理組合主導で、専有部の給湯管と給水管を一斉更新する動きが活発化してきています。

そこで、積立金不足を補うために一時金を徴収するのではなく、借入れを検討したとします。

ところが、たとえば住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資といったところでは、専有部のみの配管の取替え工事で融資がおりるのは難しいのが現状です。

信用金庫やリース会社等で、専有部の配管の取替え費用に関して融資を行うところもありますが、いろいろ付随する問題もあります。

このあたりは大変重要な問題です。詳しくは、別の投稿記事で、お話させていただく予定ですのでご期待ください。

配管保全センターでは、分譲マンションの理事長さんや理事さん、1棟賃貸オーナーさんに対して、マンションの配管の材質や、あと何年住み続けるか、修繕積立金の状況等を総合的に判断して、最適な配管の保全方針を無料にてご提案しております。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

関連記事