勉強部屋

施工業者の途中倒産に備える「完成保証」

「上限100万円」などの保証範囲を確認すべき

2025年11月6日

この記事のカテゴリー : その他 維持費削減の耳より情報

その背景には、皆様のマンションの工事を担う「建設業」の倒産件数が、資材高騰や人手不足などの影響で、過去10年で最多を更新するなど、非常に深刻な状況になっていることがあります。

倒産リスクが現実のものとなる中で、この「完成保証」の重要度が高まっています。

ただ、多くの管理組合の皆さんが、この「完成保証」に対して、「これさえあれば、万が一の時も追加費用なく工事を最後までやってもらえる」と期待している一方で、実際の保証内容がその期待とは大きく異なっている、つまり「勘違い」されているケースが非常に多いと言えます。

本日は、完成保証を検討する際に、確認すべきポイントについて、お話しますので、ぜひ最後までご覧ください。

その背景には、皆様のマンションの工事を担う「建設業」の倒産件数が、資材高騰や人手不足などの影響で、過去10年で最多を更新するなど、非常に深刻な状況になっていることがあります。

倒産リスクが現実のものとなる中で、この「完成保証」の重要度が高まっています。

ただ、多くの管理組合の皆さんが、この「完成保証」に対して、「これさえあれば、万が一の時も追加費用なく工事を最後までやってもらえる」と期待している一方で、実際の保証内容がその期待とは大きく異なっている、つまり「勘違い」されているケースが非常に多いと言えます。

本日は、完成保証を検討する際に、確認すべきポイントについて、お話しますので、ぜひ最後までご覧ください。

動画

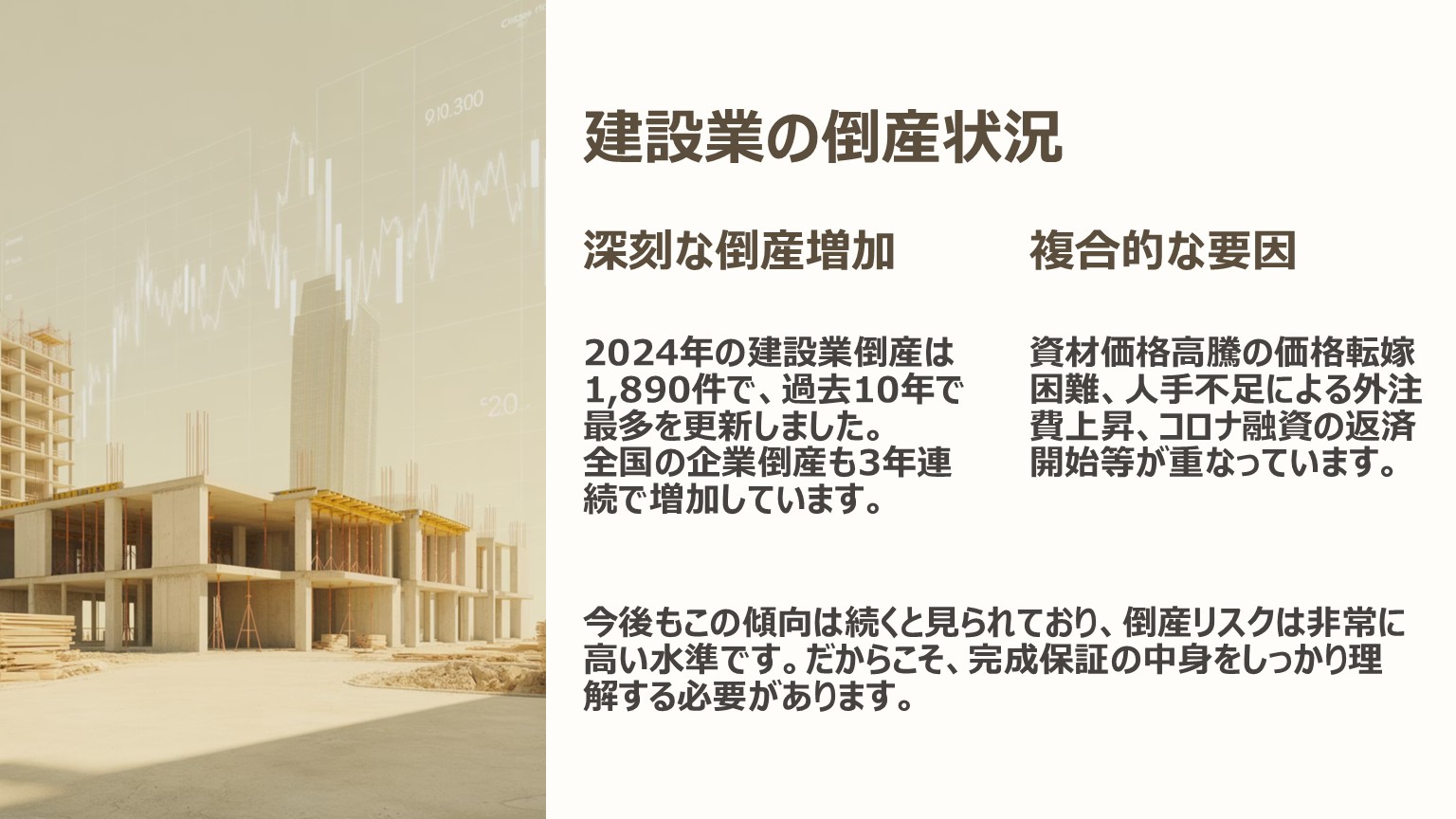

【建設業の倒産状況】

本題に入る前に、建設業の倒産件数が増えているという世の中の状況について、簡単にお話します。 統計データを見ると、全国の企業倒産件数は3年連続で増加していますが、特に「建設業」は深刻で、2024年の倒産は1,890件にのぼり、過去10年で最多を更新しました。」 今年の上半期も986件で、4年連続で増加しており、上半期としては過去10年間で最多を更新しました。 背景には、資材価格の高騰分を価格転嫁できない「物価高」、人手不足による「外注費の上昇」、そして「コロナ融資の返済開始」といった複合的な要因があります。

今後もこの傾向は続くと見られており、倒産リスクは非常に高い水準です。

だからこそ、万が一に備える「完成保証」の中身を、理事会の皆さんがしっかり理解しておく必要があるということになります。

そもそも、工事途中で倒産してしまうような施工会社にしなければいいというのは、ごもっともですが、工事完了後の施工不良による瑕疵保険についても、そもそもそんな施工不良を起こすような施工会社に依頼しなければいいということにもなります。

万が一に備えて、あえて完成保証を検討するのであれば、正しい情報をもとに、きちんとした完成保証制度を選択すべきというのが今回の投稿記事の主旨となっております。

背景には、資材価格の高騰分を価格転嫁できない「物価高」、人手不足による「外注費の上昇」、そして「コロナ融資の返済開始」といった複合的な要因があります。

今後もこの傾向は続くと見られており、倒産リスクは非常に高い水準です。

だからこそ、万が一に備える「完成保証」の中身を、理事会の皆さんがしっかり理解しておく必要があるということになります。

そもそも、工事途中で倒産してしまうような施工会社にしなければいいというのは、ごもっともですが、工事完了後の施工不良による瑕疵保険についても、そもそもそんな施工不良を起こすような施工会社に依頼しなければいいということにもなります。

万が一に備えて、あえて完成保証を検討するのであれば、正しい情報をもとに、きちんとした完成保証制度を選択すべきというのが今回の投稿記事の主旨となっております。

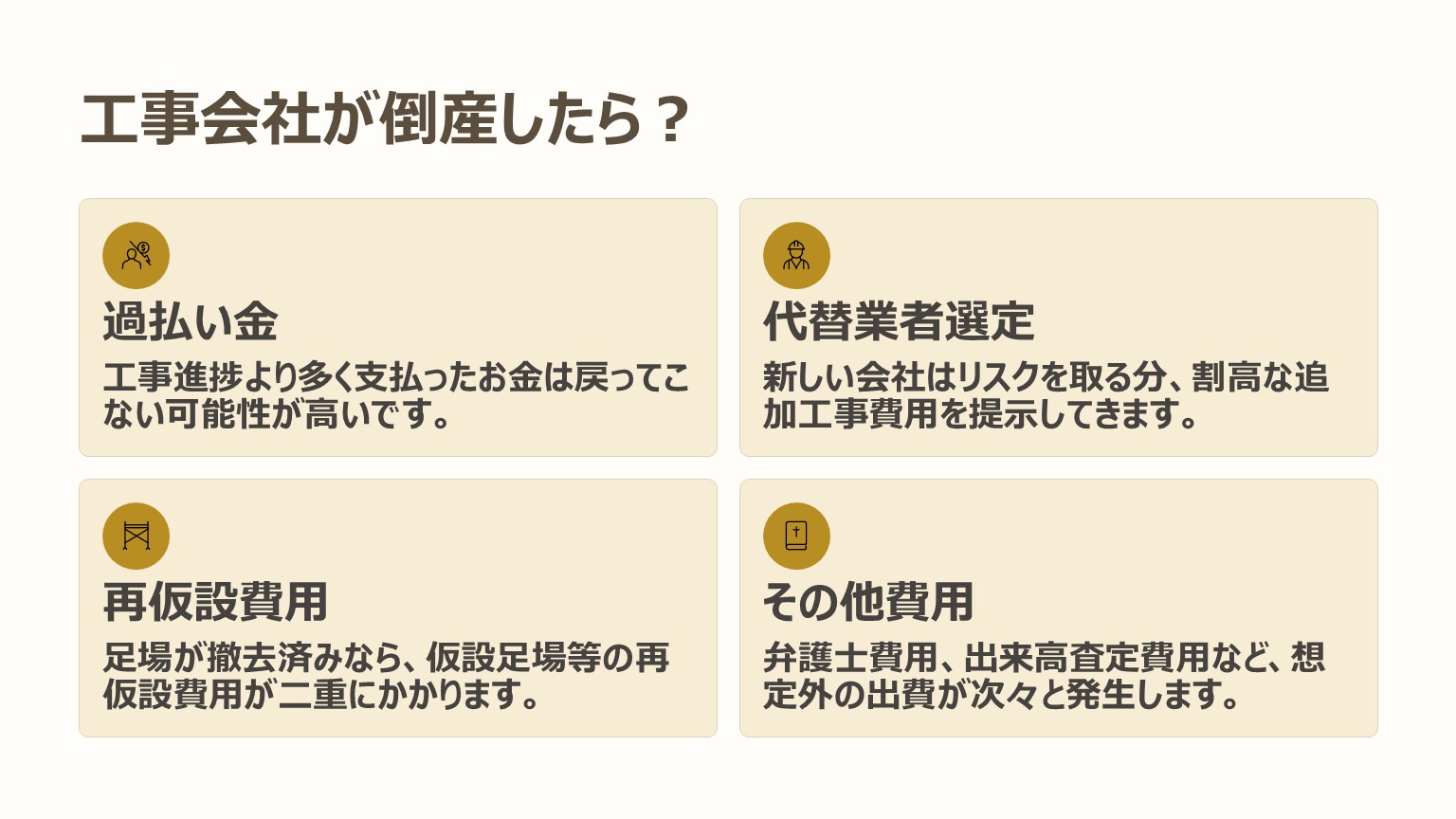

【もしも工事会社が倒産したら? 理事会が直面する具体的な事態】

では、実際に工事の途中で施工会社が倒産しますと、管理組合はどのような事態に直面するのでしょうか。 まず「工事金額の過払い金」ですが、 工事の進捗より多く支払ってしまったお金は、戻ってこない可能性が高いです。

次に、工事を引き継ぐ別の会社を探すための「代替履行業者の選定費用」ですが、新しい会社はリスクを取る分、割高な「追加工事費用」を提示してきがちです。

もし、既に足場が撤去されているのであれば、「仮設足場等の再仮設費用」も二重にかかってしまいます。

その他にも、法的な手続きのための「弁護士費用」や、どこまで工事が終わっているか調査する「出来高査定費用」など、想定外の出費が次々と発生します。

これらから組合を守るために、施工業者選定の条件に「完成保証」を求める理事会は多くなっています。

まず「工事金額の過払い金」ですが、 工事の進捗より多く支払ってしまったお金は、戻ってこない可能性が高いです。

次に、工事を引き継ぐ別の会社を探すための「代替履行業者の選定費用」ですが、新しい会社はリスクを取る分、割高な「追加工事費用」を提示してきがちです。

もし、既に足場が撤去されているのであれば、「仮設足場等の再仮設費用」も二重にかかってしまいます。

その他にも、法的な手続きのための「弁護士費用」や、どこまで工事が終わっているか調査する「出来高査定費用」など、想定外の出費が次々と発生します。

これらから組合を守るために、施工業者選定の条件に「完成保証」を求める理事会は多くなっています。

【「完成保証」への“期待”と“現実”の大きなギャップ】

理事会の皆さんが「完成保証」という言葉に期待するのは、「万が一、施工業者が倒産しても、保証会社や他の業者が、管理組合に追加の費用負担を一切させることなく、工事を最後まで完成させてくれる」というものだと思います。 しかし、現実に提供されている「完成保証」と名付けられた様々な制度の中身が、その「期待」と大きく異なっている可能性があります。 これから、実際にどのような「保証」のケースがあるのか、その代表的なパターンと、確認すべき点を見ていきましょう。【知っておくべき「保証」の4つのパターンと注意点】

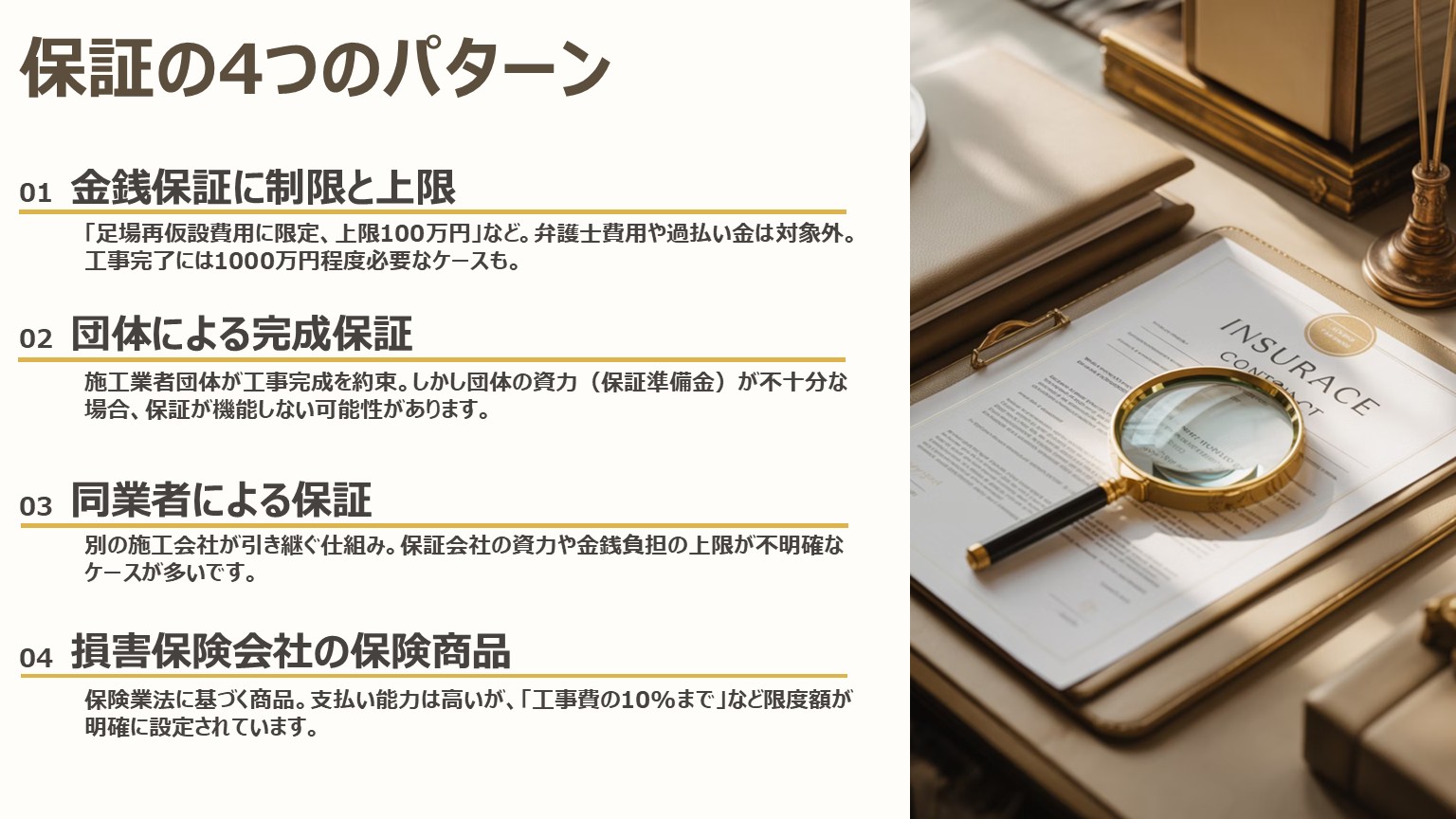

修繕業界にある「完成保証」は、大きく4つのパターンに分けられます。

パターン1:「金銭保証に、使途の制限と上限額がある」ケース

これは、保証書をよく読むと、「仮設足場等の再仮設費用に限定して、上限100万円までを金銭でお支払いします」といった内容になっているケースです。 この場合、第二章でお話しした「弁護士費用」や「過払い金」、「出来高査定費用」などは、一切保証されません。 ある調査によれば、工事を再開・完了させるためには、工事費の10%程度、あるいは1000万円程度の費用が必要になるという目安もあります。 100万円では、到底足りないことがお分かりいただけると思います。パターン2:「“団体が”工事の完成を保証する」ケース

次に、「万が一の場合は、我々(施工業者が加盟する団体)が責任をもって工事を完成させます」と謳うケースです。 これは、皆さんの「期待」に一番近い、理想的な保証に見えます。 しかし、ここで確認すべきは、その団体の「資力」です。 つまり、「本当に最後まで工事を完成させるだけの、十分なお金(保証準備金)を持っているか?」という点です。 もしその団体が、本来は技術交流などを目的とした「任意団体」に過ぎず、保証のための準備金を数千万円~数億円といったレベルで確保できていなければどうでしょうか。 1件5000万円の工事が、年間数十件保証されていれば、総額は数十億円です。 万が一の際、「お金が足りず工事が完了できませんでした」となってしまっては、保証の意味がありません。 さらに、その「保証する団体」自体が破綻した場合の救済措置があるのかも、確認すべき点です。パターン3:「“同業者(別の施工会社)が”保証する」ケース

これは、A社が倒産したら、同業者のB社が引き継ぐ、という「完成保証人」の仕組みです。これも一見、安心に見えます。 しかし、問題点はパターン1、2と同じです。 そのB社は、A社の代わりに、いくらまで金銭負担をしてくれるのでしょうか? B社に、それだけの十分な「資力」があるのでしょうか? 資本関係のない他社のリスクを、企業経営上、本当に引き受けることができるのか、非常に難しいといえます。パターン4:「“損害保険会社が”保険商品として提供する」ケース

最後は、これまでの「制度」や「保証人」とは異なり、損害保険会社が保険業法に基づいて提供する「保険商品」のケースです。 このメリットは、何よりもその信頼性です。 法律に基づき、いざという時の支払い能力(資力)は、他のパターンに比べて格段に高いと言えます。 一方で、注意点もあります。 保険商品は、契約前に「重要事項説明」が義務付けられています。 そのため、「保証する金額は、工事費の10%までです」といった、限度額がハッキリと説明されます。 理事の皆様がこれを聞くと、「なんだ、10%しか出ないのか」と、少なく感じてしまうかもしれません。 しかし、パターン1の「100万円」や、パターン2の「資力が不明確」な保証と比べて、「確実に支払われる金銭保証」であるという点は、冷静に評価する必要があります。 曖昧な「完成させます」という言葉よりも、具体的な「金銭保証」のほうが、実態として信頼できるケースも多いのです。【理事会が今すぐ確認すべき「必須チェック項目」】

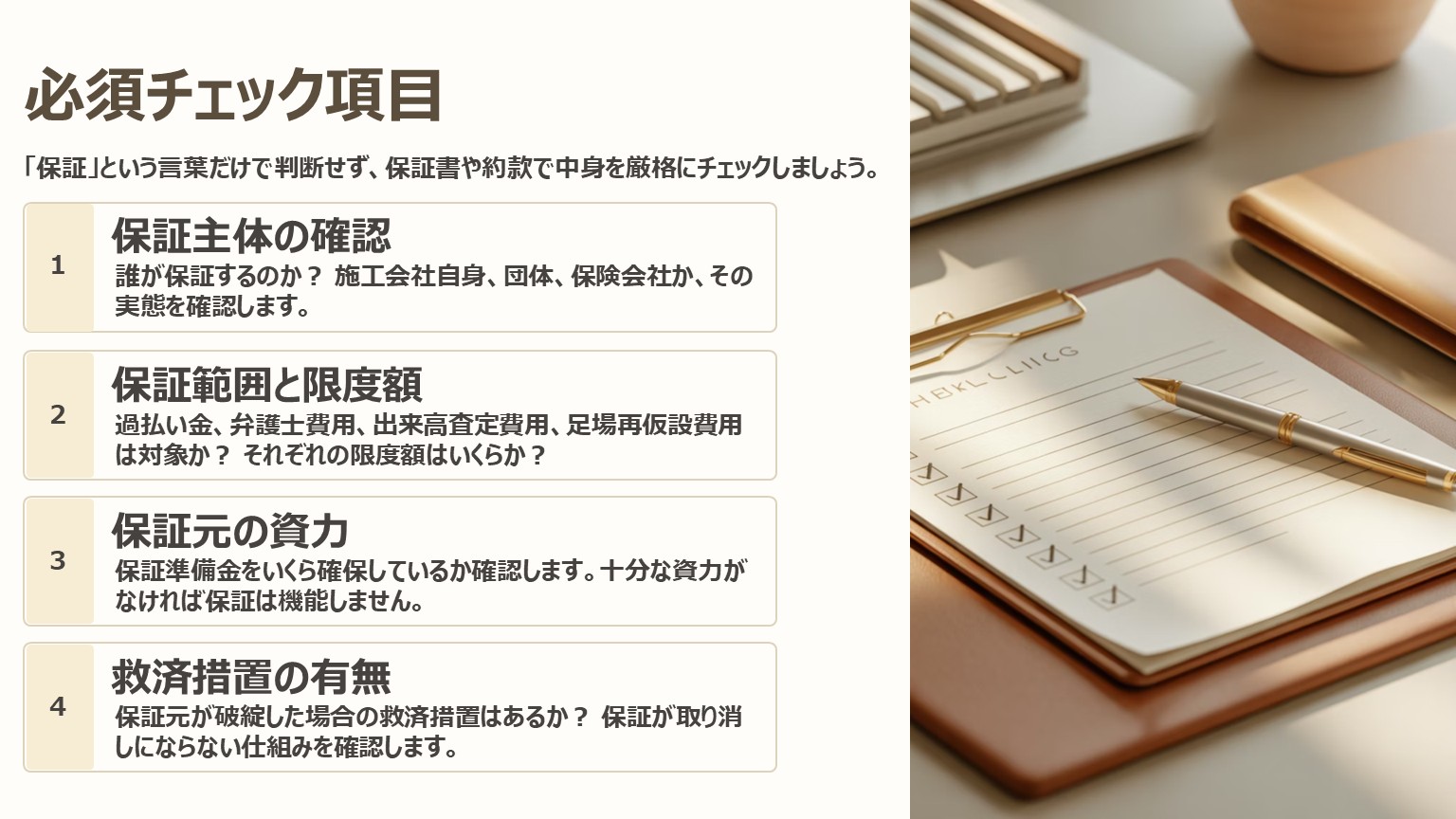

では、理事会の皆さんは、どうすればよいのでしょうか。 それは、「保証」という言葉だけで判断せず、その「中身」を厳格にチェックすることです。 ここで補足です。 私たち配管保全センターとしては、あくまで中立的なコンサルタントとして、「リスク管理のために、これを確認してください」というアドバイスと、とって頂ければよろしいかと考えます。 管理会社や施工会社から「完成保証があります」と言われたら、パンフレットではなく、必ず「保証書」そのもの、あるいは「約款」を取り寄せてください。

そして、以下のような点を確認してください。

管理会社や施工会社から「完成保証があります」と言われたら、パンフレットではなく、必ず「保証書」そのもの、あるいは「約款」を取り寄せてください。

そして、以下のような点を確認してください。

チェックポイント1:

「誰が』保証するのか? 保証する者の名称です。 施工会社自身(これでは倒産時無意味です)か、団体か、保険会社か、その実態を確認します。チェックポイント2:

「何に、いくらまで」金銭保証があるのか? これが最も重要です。 「過払い金」は出ますか? 「弁護士費用」は出ますか? 「出来高査定費用」は出ますか? 「足場の再仮設費用」は出ますか? そして、それぞれの「限度額」はいくらですか? と、それぞれに確認することです。チェックポイント3:

保証元の「資力(保証準備金)」は十分か? パターン2でお話しした点です。 「保証準備金」をいくら確保しているか、確認しましょう。チェックポイント4:

保証元が破綻した場合の「救済措置」はあるか? 万が一の万が一に備え、保証が取り消しにならない仕組みがあるか、確認します。【クロージング】

皆さんに、一つ、ご理解いただきたい重要な現実があります。 それは、「工事中に業者が倒産しても、管理組合側の追加の費用負担無しに、工事を完成してくれるという保証制度や保険制度は、残念ながらほとんどありません」ということです。 工事中の倒産をカバーするには莫大な費用がかかる可能性があり、その全てを保証するのは非常に難しいためです。 ですから、理事会の皆さんが持つべき心構えは、「しっかりとした保証制度を選んだとしても、万が一の際は、組合もある程度の追加費用負担が発生する可能性がある」と想定しておくことです。 例外として、施工業者の100%親会社が「連帯保証人」になる場合は、工事を完成させてくれる可能性はありますが、この場合も必ず書面に記載して、記名押印をもらうなど、内容を明確にすることが重要です。 私たち配管保全センターの役割は、皆さんが「保証があるから大丈夫」と安易に考えるのではなく、こうした実態を正確にご理解いただき、最善の備えをしていただくための、中立的な情報を提供することです。 今日の情報が、皆さんの大切な資産を守るため、少しでもお役に立てれば幸いです。関連記事