勉強部屋

ウォーターハンマーの原因と対策

2025年9月4日

この記事のカテゴリー : 配管に関する知識

動画

ウォーターハンマーとは何か

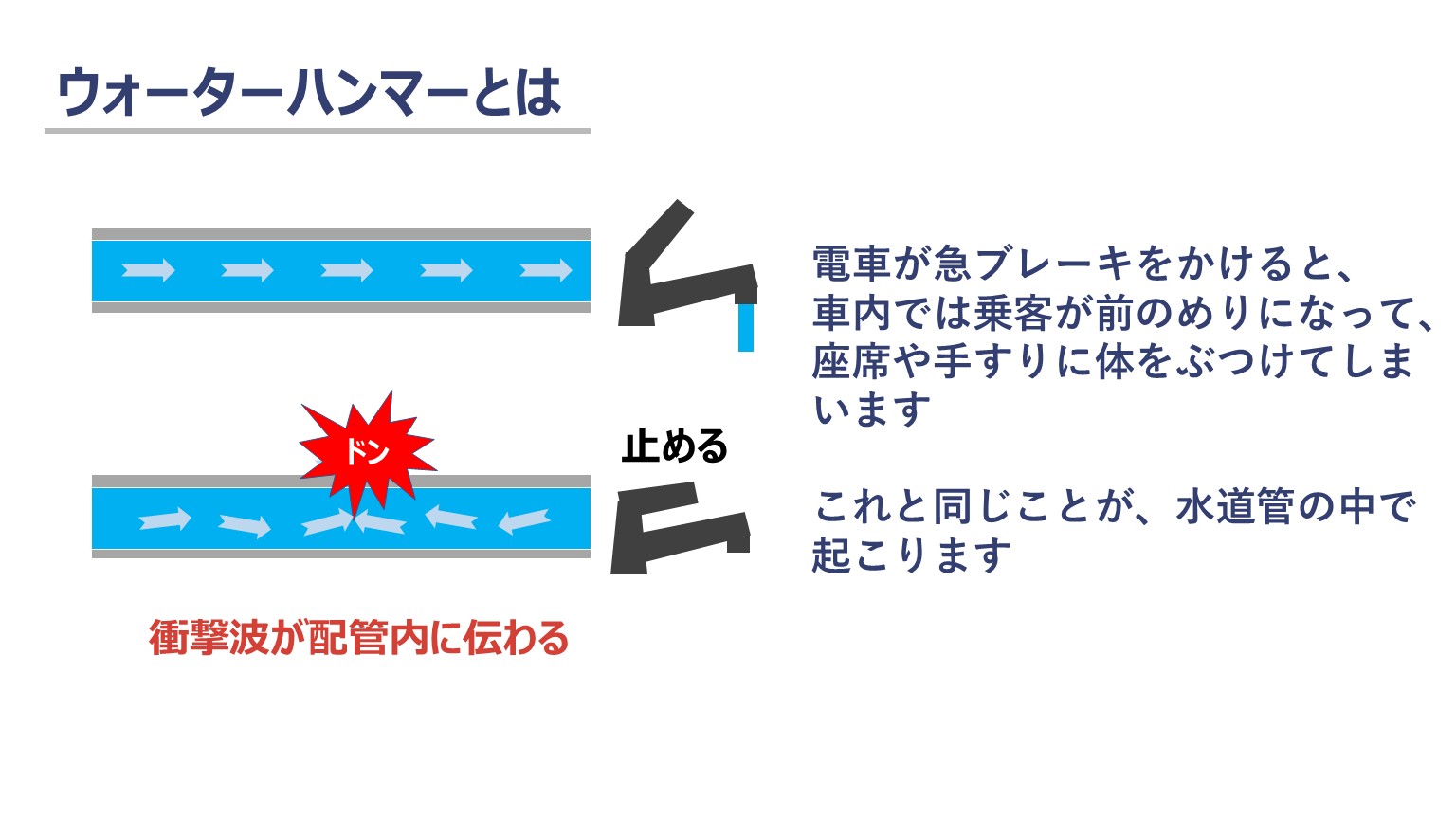

ウォーターハンマーは、蛇口から勢いよく出ていた水を、急に蛇口を閉めて水を止めたときに、水道管内で水の流れが急に止まることで発生します。 この現象が発生すると、「ドン」とか「ゴン」とか「カンカン」といった音が鳴ります。 よく言われるわかりやすい例えとして、電車が急ブレーキをかけた時のことを想像してください。

乗客は前のめりになって、座席や手すりに体をぶつけてしまいます。

これと同じことが、水道管の中で起こっているということです。

水が勢いよく流れている状態で、蛇口を急に閉めたり、全自動洗濯機がに水をためていたのをスイッチを切って急に止まったりめたりすると、それまで流れていた水の運動エネルギーが行き場を失い配管内に衝撃波が生じます。

この衝撃波が配管に伝わり、皆さんが聞いている「ウォーターハンマー音」となります。

身近な問題としては、夜中に大きな音がして、睡眠妨害となります。

また、ウォーターハンマーが継続的に発生することで、配管が振動し続け、例えば、給湯管の銅管の継手の溶接部から漏水するといった事故に発展することもあります。

よく言われるわかりやすい例えとして、電車が急ブレーキをかけた時のことを想像してください。

乗客は前のめりになって、座席や手すりに体をぶつけてしまいます。

これと同じことが、水道管の中で起こっているということです。

水が勢いよく流れている状態で、蛇口を急に閉めたり、全自動洗濯機がに水をためていたのをスイッチを切って急に止まったりめたりすると、それまで流れていた水の運動エネルギーが行き場を失い配管内に衝撃波が生じます。

この衝撃波が配管に伝わり、皆さんが聞いている「ウォーターハンマー音」となります。

身近な問題としては、夜中に大きな音がして、睡眠妨害となります。

また、ウォーターハンマーが継続的に発生することで、配管が振動し続け、例えば、給湯管の銅管の継手の溶接部から漏水するといった事故に発展することもあります。

ウォーターハンマーの主な原因

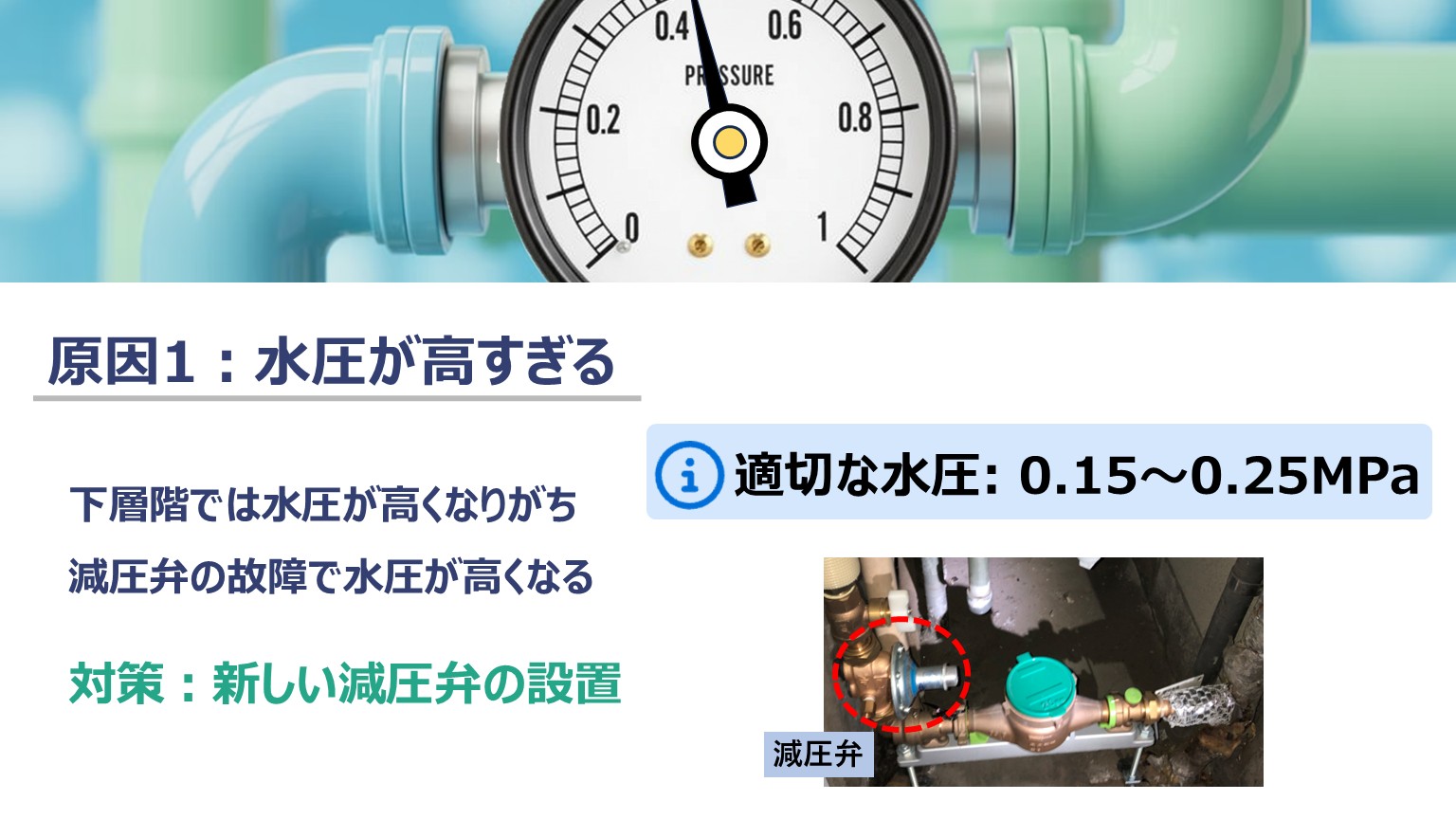

ウォーターハンマーの主な原因は「水圧が高すぎること」ですが、それ以外にもいくつかの要因が絡み合って発生します。 原因ごとに、対策を記載していますが、それぞれ対策をしても解決されない場合も多いので、ご注意ください。原因1:水圧が高すぎる

一般的に、家庭用の水圧は0.15〜0.25MPa(メガパスカル)程度が適切です。 各住戸に減圧弁がついてない下層階や、減圧弁が古くなって機能しなくなると、水圧が高くなりがちです。 水圧が高い場合には、新しい減圧弁に取替えることが効果的な対策となります。

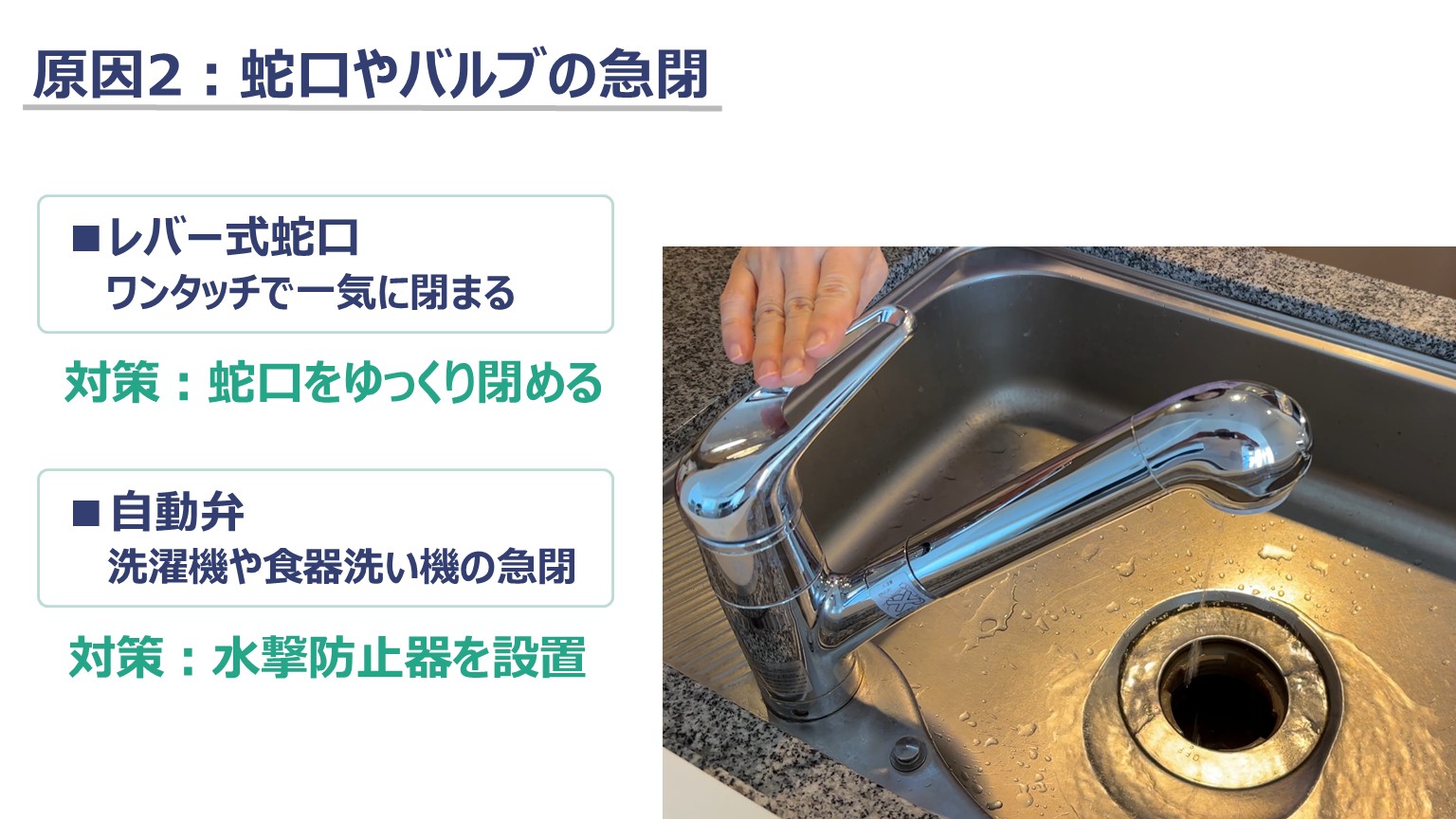

原因2:蛇口やバルブの急閉

キッチンや洗面所の蛇口がワンタッチで一気に閉めることができるレバー式の場合、また、洗濯機や食器洗い機の給水弁が急に閉じた際に、ウォーターハンマーが発生しやすいです。 対策としては、手動操作の蛇口はゆっくり閉めることを心がけ、洗濯機や食器洗い機の場合は、水撃防止器を取り付けることが解決策となりえます。 水道メーターの手前のバルブ等を少し閉めるという方法もありますが、根本的な解決ではないということと、特に築年数が古いマンションではバルブを閉めようとして給水管が折れてしまうといった事故につながる可能性があるので、注意が必要です。

原因3:配管の固定が甘い

築年数が経過したマンションでよく見られる問題です。 配管が壁の中や天井裏、床下などでしっかり固定されていないと、ウォーターハンマーの衝撃が加わった際に水道管がガタガタと振動し、音が鳴ります。 対策としては、配管を固定するといったことですが、壁の中や床下のどこで音が鳴っているのか突き止めるのは難しいといえます。 また、床や壁を剥がしたところを復旧する費用も高額となります。

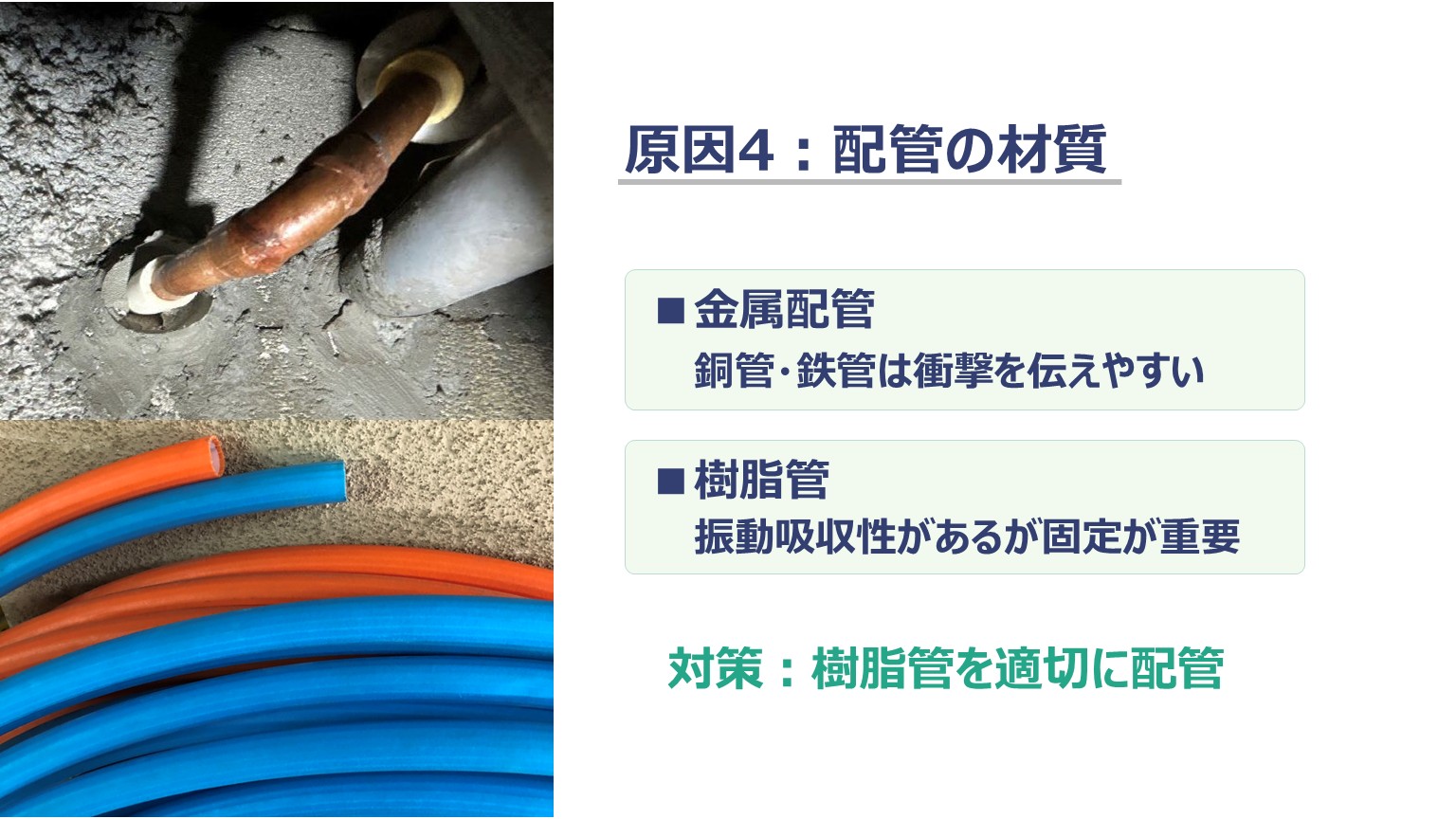

原因4:配管の材質による影響

金属配管(銅管・鉄管)は衝撃を伝えやすく、ウォーターハンマーの音が響きやすい傾向があります。 一方、塩ビ管やポリエチレン管等の樹脂管は振動を吸収しやすいですが、樹脂管は固定が甘いと動きやすいという特性もあります。 配管を新設したり改修する際には、緩衝性のある樹脂管の使用してウォーターハンマー現象を抑えることが期待できます。

減圧弁と水撃防止器

ウォーターハンマーを防ぐための対策として、床下や壁の中の配管を固定したり、新規に配管を取替えるとなると、かなり高額になることが多いですが、「減圧弁」と「水撃防止器」については、比較的安価で対策できるので、その二つについて触れておきます。減圧弁

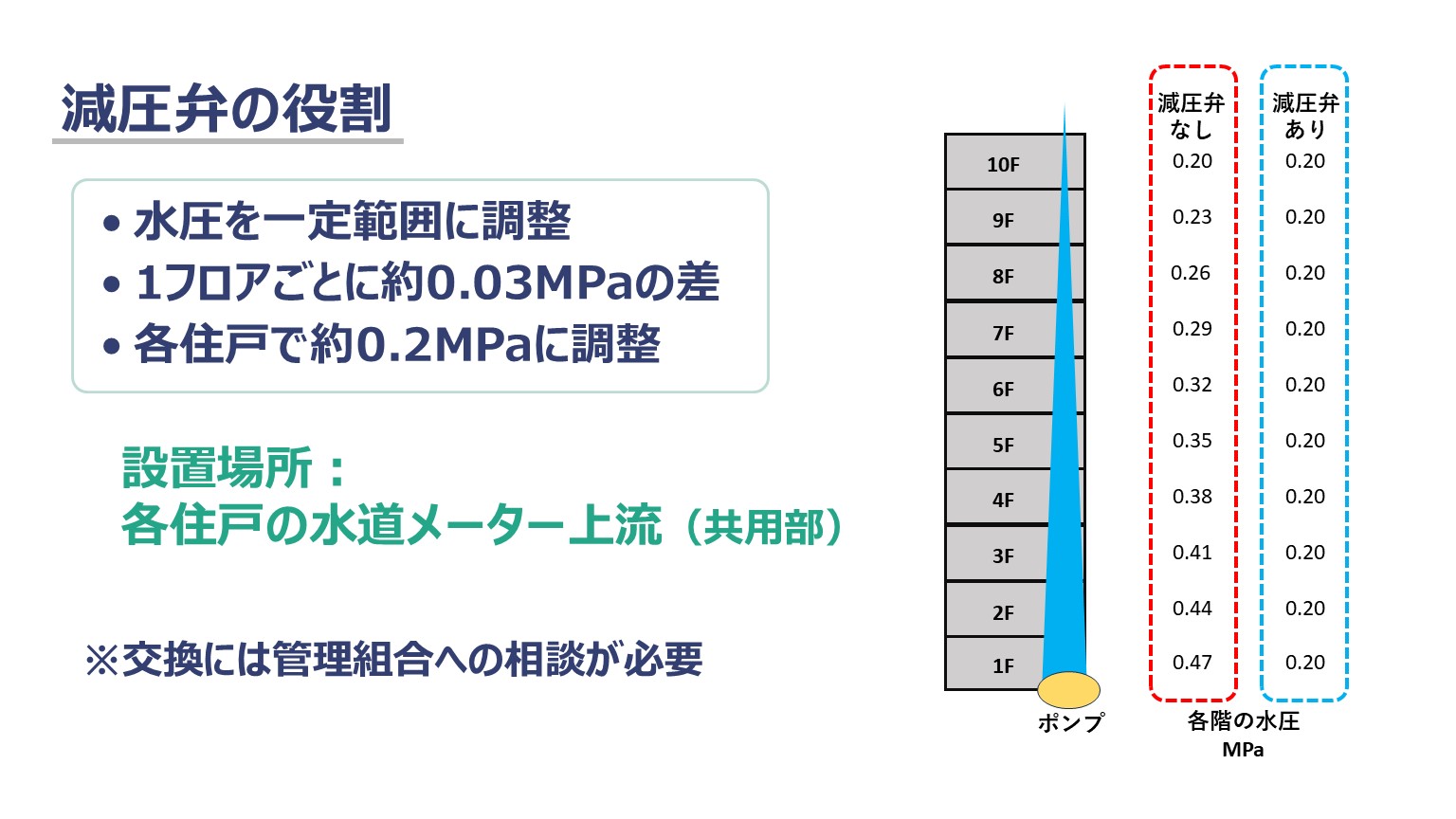

減圧弁は、水道の圧力を一定の範囲に調整する装置です。 減圧弁がないと、1フロア低くなるごとに、およそ0.03MPa水圧が高くなります。 例えば14階建てマンションの場合は、およそ0.42MPaの差が生じるため、減圧弁を各住戸に設置することで、0.2MPa等の一定の水圧にすることができます。 減圧弁が古くなると、極端に水圧が高くなったり、低くなったりしますが、極端に水圧が高くなってしまうと、ウォーターハンマー現象が発生しやすくなります。 他の要因と絡み合ってるので、減圧弁を交換することで必ず解決できるとは、言い切れませんが、減圧弁を新しくすることで解決できることは多いと言えます。 減圧弁は通常、各住戸の水道メーターの上流についており、共用部扱いとなります。 よって、各住戸で勝手に取替えられないので、管理組合に取り替えのリクエストをして検討してもらうという流れになります。

水撃防止器

水撃防止器は、ウォーターハンマーによる衝撃を吸収するための装置です。 水撃防止器は様々な種類と形があり、設置する場所も異なってきます。 共用部の配管に付いている場合もありますが、各住戸の水道メーターの下流や、キッチンや洗面所の蛇口、洗濯機や食洗器に付けるケースのほうが多いです。 専有部に付ける場合は、各住戸で設置を検討するということになります。 設置することで、おどろくほど改善する場合もありますが、効果がないことも多く、水撃防止器をつければ、必ず改善するとは思わないほうがよろしいかと考えます。

減圧弁は個別交換? 一斉交換?

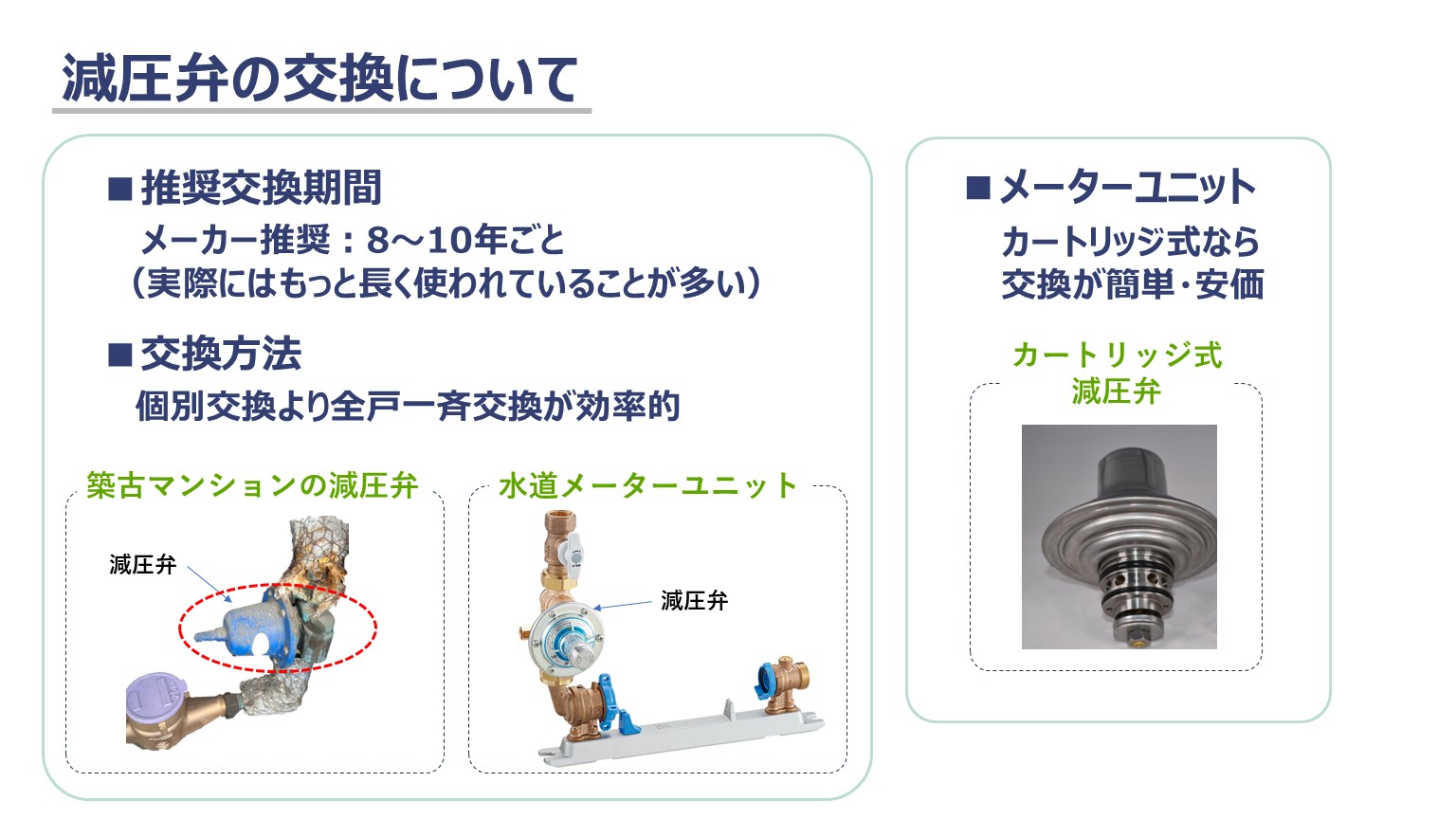

減圧弁は、メーカーとしては8~10年ごとに交換を推奨していますが、もっと長く交換せずに使い続けるマンションがかなり多いと言えます。 築20年以上で、各住戸の水道メーターまわりの配管を交換するタイミングで、交換するマンションも少なくありません。 減圧弁を交換しないで放置しておくと、やはり性能が劣化し始めます。 悪くなった住戸の減圧弁のみを交換していくのもひとつの選択肢ですが、いずれ、交換が必要ということであれば、どこか水圧がおかしくなってきた住戸が出てきたタイミングで、マンション全体で一斉に交換することをお勧めします。 そのほうが、ボリュームメリットによる、工事費の削減効果も期待できます。

減圧弁の接続のされ方で工事費用が大きく異なる

築25年より築年数が経過したマンションで減圧弁が設置されている場合、減圧弁が取り外しにくい接続方法で施工されていることが多く、交換工事費用が高くなりがちです。 一方、減圧弁付きの水道メーターユニットが設置されている場合、減圧弁がカートリッジ方式で交換できるタイプのものであれば、減圧弁の交換は住戸ごとに5分程度で簡単にできるため、他の方式よりも工事費を安価に抑えることができます。メーターユニット同時交換の推奨

各住戸が水道メーターユニットになっていない場合は、減圧弁の交換と同時に、水道メーターまわりの配管をカートリッジ式の減圧弁付きメーターユニットに取り替えてしまうことが得策です。 これにより、将来の減圧弁交換がより簡単かつ安価に行えるようになります。 減圧弁の取替えの費用については、「減圧弁の交換 費用はいくら?」をご覧ください。 3年前の投稿記事ですので、価格は値上がりしていますが、相場感はつかめるかと思います。配管保全センターでは、分譲マンションの管理組合理事会様や賃貸マンションのオーナー様とお取引をさせていただいておりまして、個別の区分所有者様との直接のお取引は行っておりません。 ということで、各住戸内の蛇口まわりの水撃防止器設置など、各個人の専有部分での個別のサポートについては対応範囲外とさせていただいております。あらかじめご理解いただければと思います。 管理組合様が管理しているマンションの共用部扱いの減圧弁や水道メーターまわりの取替えについては、どのような方法で進めていけば、長期的により費用を抑えられるかといったアドバイスを無料で行っております。 ご興味のあるかたは、配管保全センターにお気軽にお問合せください。

関連記事