勉強部屋

区分所有法改正 総会出席者だけで配管工事が可決可能に?

2025年8月17日

この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

動画

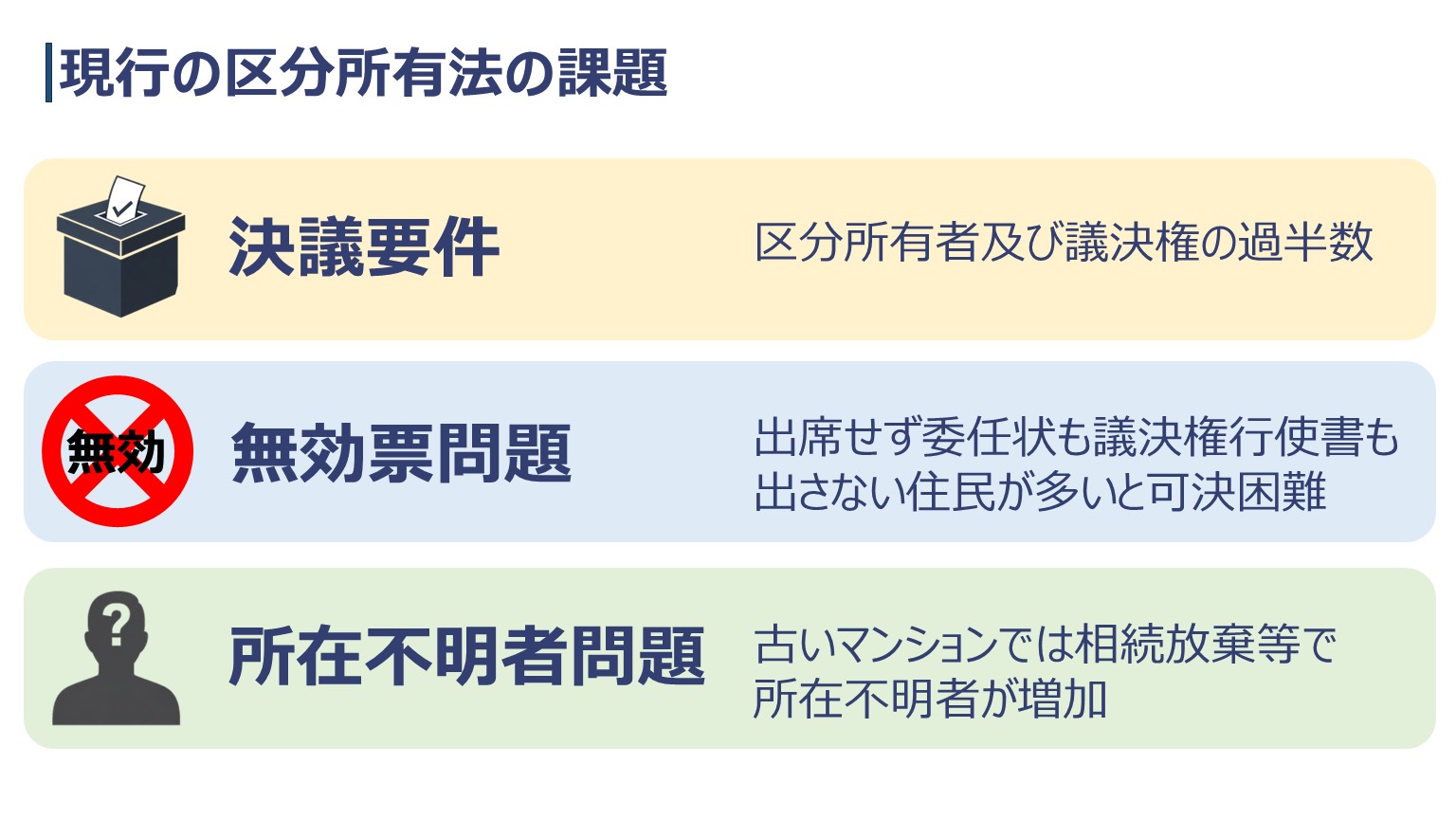

現行制度の課題

従来の決議要件の問題点

従来、配管の取替え工事を行うためには区分所有法上は普通決議は、区分所有者及び議決権の全組合員の議決権の過半数が必要でした。 具体例を挙げてみましょう。100戸のマンションで配管の更新工事を決議する場合、51票以上の賛成票が必要です。

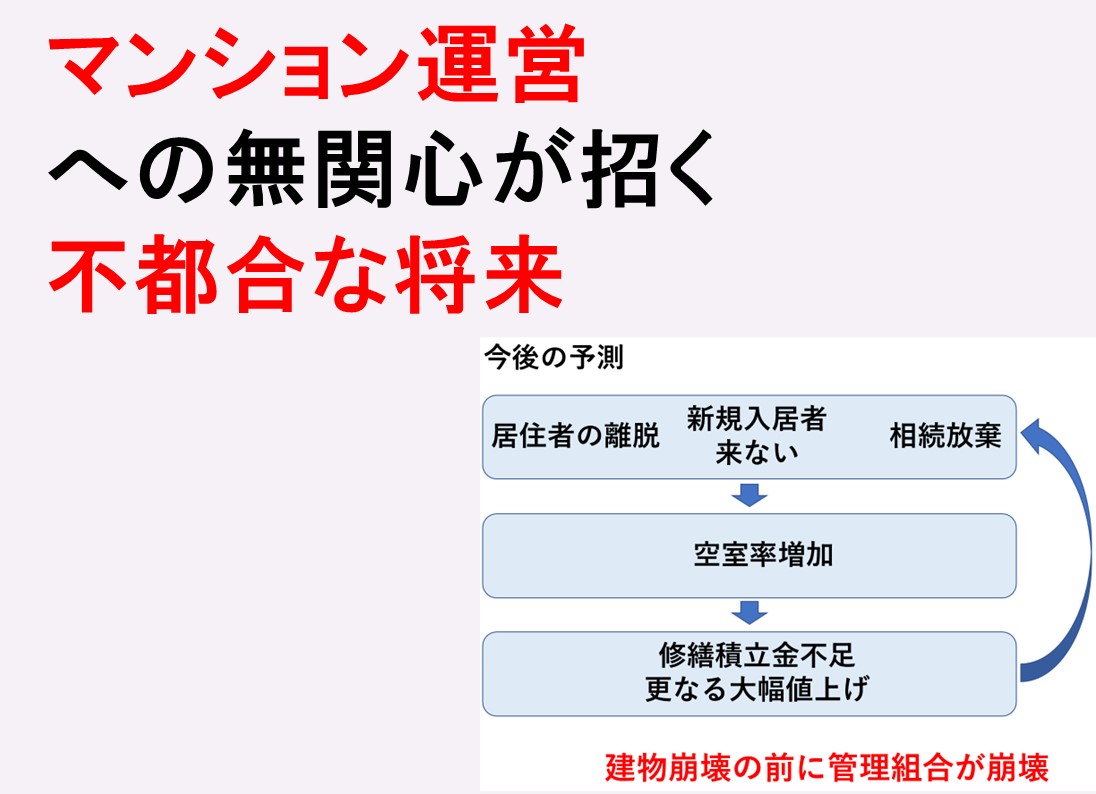

しかし、管理組合運営に無関心な住民が多いマンションでは、10~20戸程度の住民しか、総会に出席しないということは珍しくありません。

具体例を挙げてみましょう。100戸のマンションで配管の更新工事を決議する場合、51票以上の賛成票が必要です。

しかし、管理組合運営に無関心な住民が多いマンションでは、10~20戸程度の住民しか、総会に出席しないということは珍しくありません。

無効票問題の深刻さ

総会に出席できない人は、「理事長に委任します」といった委任状を出したり、議決権行使書で賛成か反対の意向を示すことになっています。 ところが、出席もせず、委任状も出さず、議決権行使書も出さない場合は、無効票として扱われるのが一般的です。所在不明者問題の増加

築年数が古いマンションでは、相続放棄等で所在が不明の区分所有者が増えています。 こうした所在不明の区分所有者も「無効票」として扱われてしまうため、理事の方々にとって全議決権の過半数を取ることは、大変な作業でした。来年4月施行の新制度

決議要件の変更内容

来年4月から施行される新しい区分所有法では、この普通決議での決議要件が大幅に変更されます。 内容としては普通決議に関しては 「規約に別段の定めがない限り、総会に出席した区分所有者とその議決権の過半数で決議が成立する。なお、委任状や議決権行使書による賛否の意思表示も出席として扱われる」 ということになります。 区分所有法では普通決議を行うにあたっての総会の成立要件は特に決められていないですが、今回、合わせて改正された標準管理規約では、議決権総数の過半数で総会が成立すると、今までの「半数以上」からより厳しい「過半数」に見直されました。 ということで、普通決議については、標準管理規約を適用するのであれば、総会は全議決権の過半数が出席し、そのうえで、出席者の議決権の過半数が賛成すれば可決されるということになります。 なお、標準管理規約はあくまで標準の規約であり、個々のマンションで例えば、総会の成立要件を全議決権の過半数ではなく、30%以上とか40%以上とかに改正することは、特別決議として賛同を得られれば論理的には可能ではあります。 本当にそのように総会の成立要件のハードルを下げるべきかどうかは慎重に検討する必要はありますが。

具体的な計算例

具体的な計算例として、単純化するために5戸のマンションの例で考えてみましょう。 総会に3戸しか出席せず、無関心なため委任状も議決権行使書も提出せず欠席したのが1戸、所在不明が1戸だったとします。

出席者には、総会には欠席したとしても、事前に委任状や議決権行使書を提出していた戸数も含みます。

では、出席した3戸のうち、2戸が賛成、1戸が反対だったという状況を考えてみましょう。

現行法では、無関心や所在不明の人もカウントされ、5戸中、2戸の賛成のみということで否決されてしまうことになります。

これが、新法では、出席者のみでのカウントとなり、3戸中、2戸の賛成で過半数を超えたので、可決されることになります。

現行と新法では、おどろくほど、結果に差が出ますよね。

総会に3戸しか出席せず、無関心なため委任状も議決権行使書も提出せず欠席したのが1戸、所在不明が1戸だったとします。

出席者には、総会には欠席したとしても、事前に委任状や議決権行使書を提出していた戸数も含みます。

では、出席した3戸のうち、2戸が賛成、1戸が反対だったという状況を考えてみましょう。

現行法では、無関心や所在不明の人もカウントされ、5戸中、2戸の賛成のみということで否決されてしまうことになります。

これが、新法では、出席者のみでのカウントとなり、3戸中、2戸の賛成で過半数を超えたので、可決されることになります。

現行と新法では、おどろくほど、結果に差が出ますよね。

管理規約変更不要の衝撃

上記の普通決議に関するルールについては、現行の管理規約よりも、改正後の新しい区分所有法の方が優先されます。 ですので、各マンションでわざわざ管理規約を変更しなくても、上記のルールが施行されることになります。専有部配管一斉更新への影響

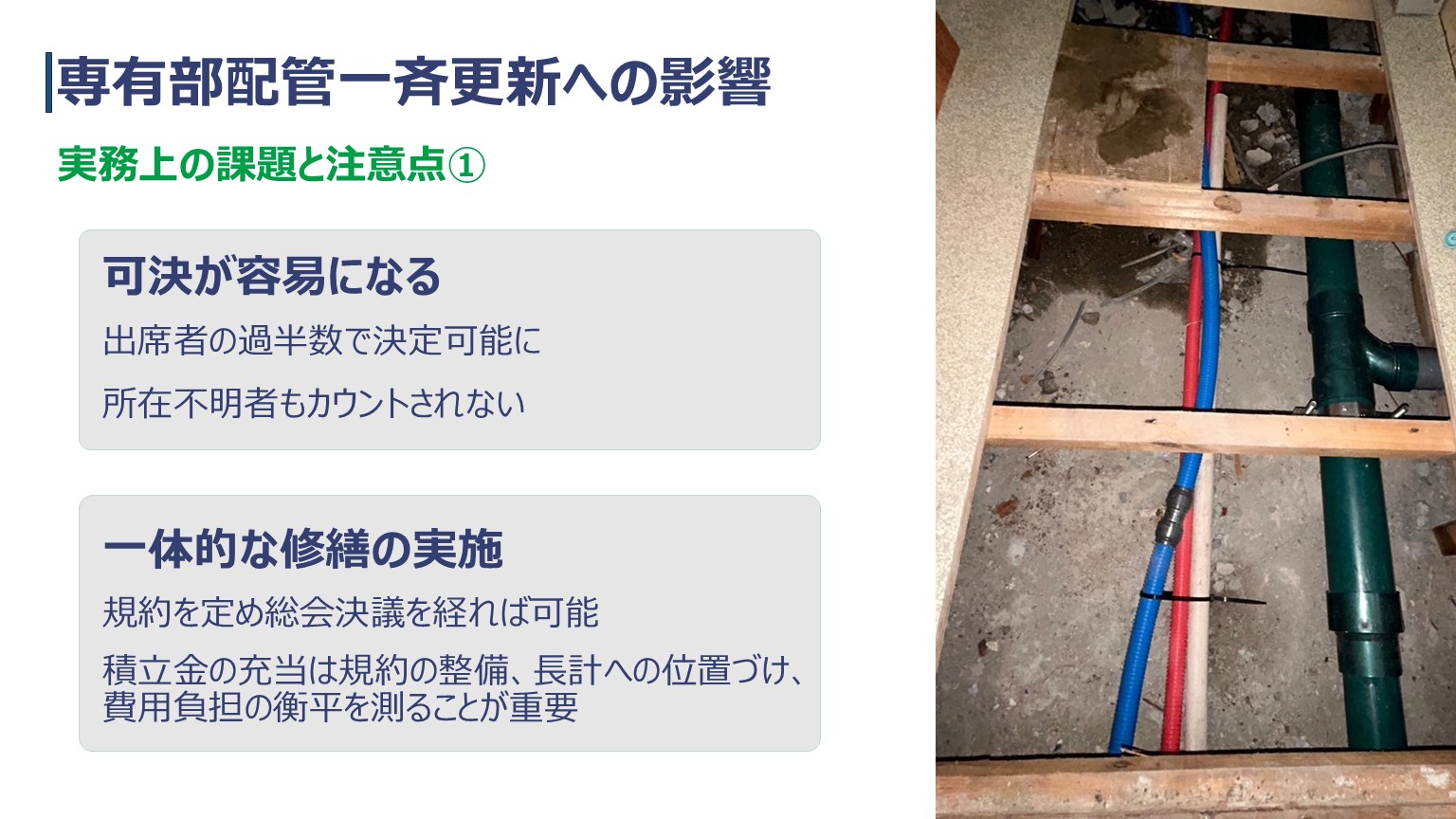

従来との比較

管理組合主導での修繕積立金を使った全戸の専有部の配管取替えに関しては、来年4月以降はどういった影響を受けるのでしょうか。 これまでも、特別決議で管理規約を変更しなくても、総会の普通決議で可決されれば、工事を行うことは可能ではありました。

可決が容易になる

ですから、管理規約を変えずに普通決議で上程しようとしている組合にとっては、変わらないと言えます。 ただし、普通決議での可決ルールが出席者の議決権の過半数で決まるようになるという意味では、従来よりは容易になるとも言えます。 また、所在不明者も無効票にはならないので、その点でも容易になってきます。一体的な修繕の実施

立管と枝管を一体的に同時に工事することは、標準管理規約では可能としていましたが、今回の改定で、区分所有法でもそれが可能ということが明記されました。 管理規約だけでなく、法律上も可能と明記することは、より工事をしやすくなったと言えます。 なお、条件としては、規約を整備し、総会での可決を得ること。また、一体工事で専有部の更新費用も修繕積立金を使う場合は、長期修繕計画と組合員間での費用負担の衡平を測ることが重要とされています。実務上の課題と注意点

専有部の配管を一斉更新するという点では、他にも実務上の課題と注意点はあります。解釈の多様性

法律が改定されるとそうは言っても、施行後であっても、法の解釈の仕方は様々あり得ます。 住民に丁寧に配管の更新をしなくてはいけない必要性をきちんと説明し、納得してもらう活動は、法改正後もとても重要です。

保全請求の要否の判断

総会に一斉更新の議案を上程する際に、全戸に対して専有部の配管の保全請求を行うべきなのかどうかといったところも、専門家に相談しながら決めていくことになります。修繕積立金値上げに対する反対

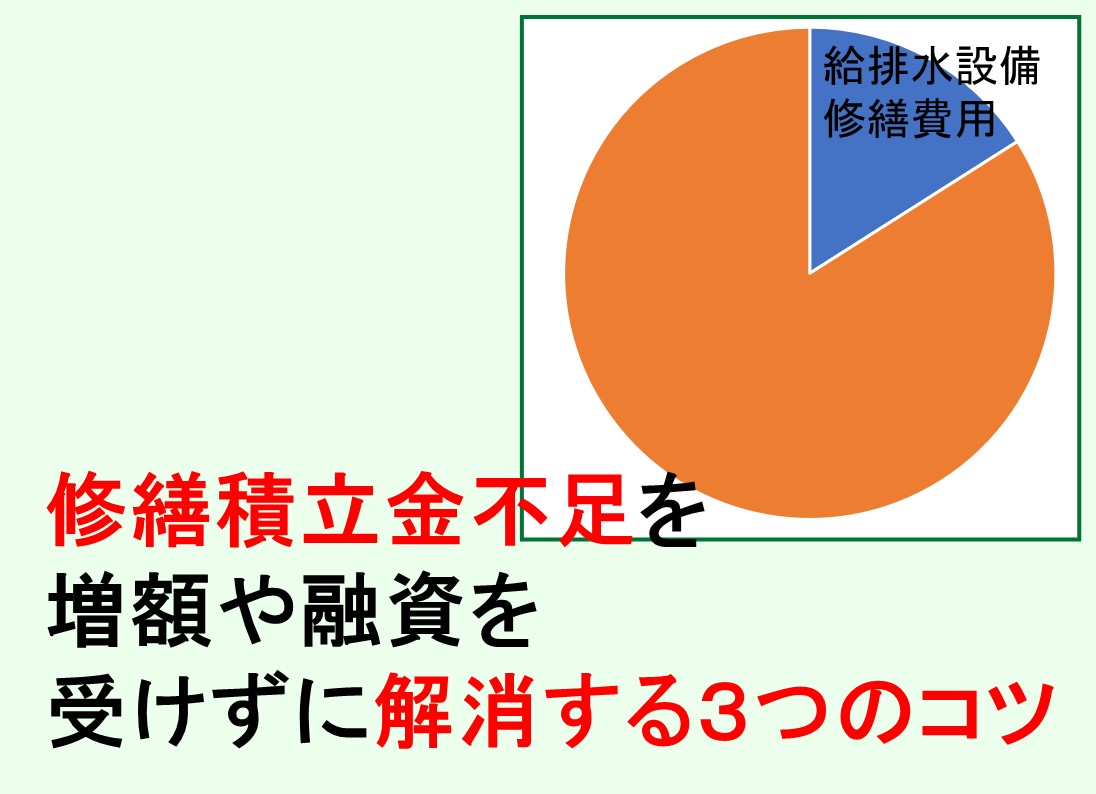

可決されたとしても、専有部の配管の取替え工事費は長期修繕計画に計上されていないところも多いですし、予算をどのように捻出するかという課題もあります。 年々、組合の資金調達が難しくなっていく中で、取替えるのは賛成だが修繕積立金の値上げは反対する住戸も増えるので、そのあたりが課題となります。公平性の確保

従来もそうですが、既に取替え済みの部屋に対しては、補償することで公平性を保つといったことも必要となります。悪意のある妨害行為に対する対策

新制度では、出席者だけで可決できるということで、逆に悪意のある妨害行為が懸念されます。 決議を阻止したい組合員が、他の組合員の総会への出席を意図的に妨害したりする可能性があります。絶対反対者への対応

絶対に自分のところの配管は更新しないと断固反対する人に対して、保全請求ができることになり、裁判をすれば勝つ可能性は高まると考えられますが、住民にきちんと丁寧に説明して理解してもらうことが最も重要と言えます。まとめ・今後の対応指針

法改正の意義

今回の区分所有法改正は、マンション管理における長年の課題であった決議要件の問題に一定の解決策を提示するものです。理事会の準備事項

しかし、決議が容易になったからといって、配管工事がすぐに簡単になるわけではありません。 予算確保、住民説明、公平性の担保など、従来からの課題は残ります。配管保全センターの実績とサポート体制

配管保全センターでは、この法改正を踏まえた配管保全方針の立案から実行まで、総合的にサポートしております。 実際に、私たちは管理組合主導で修繕積立金を使って専有部の一斉更新を行う工事を数多く手がけております。 その経験の中で、住民の皆様にどのようなアプローチをすれば、専有部の一斉更新への理解と賛同を得られやすいか? 総会での議案説明はどう進めるべきか? など実践的なノウハウを蓄積しております。 なかでも重要なのは次の3つの事柄と考えております。 それは「工事の必要性を分かりやすく説明すること」「費用負担の公平性を明確にすること」「工事による生活への影響を最小限に抑える工夫をしっかりお示しすること」になります。 これらのポイントを丁寧にお伝えすることで、反対意見の多かった管理組合でも合意形成に成功した事例が数多くあります。 専有部の配管を取り替えるのに、1世帯あたり何日も断水が続いたりしたら、そもそも賛同を得られないですし、あまりにも高い工事費用では修繕積立金では賄えなくなります。 給湯管からの漏水が頻発していて専有部の一斉更新の必要性は感じているものの、住民の合意が得られるか不安で議案を進められずにお困りの管理組合さんがいらっしゃいましたら、ぜひ一度配管保全センターにお問合せください。関連記事