勉強部屋

専有部配管 一斉更新 既に配管を取替え済みの住戸への補償方法

2025年5月1日

この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

動画

更新工事を済ませている住戸に対する対応策①~④

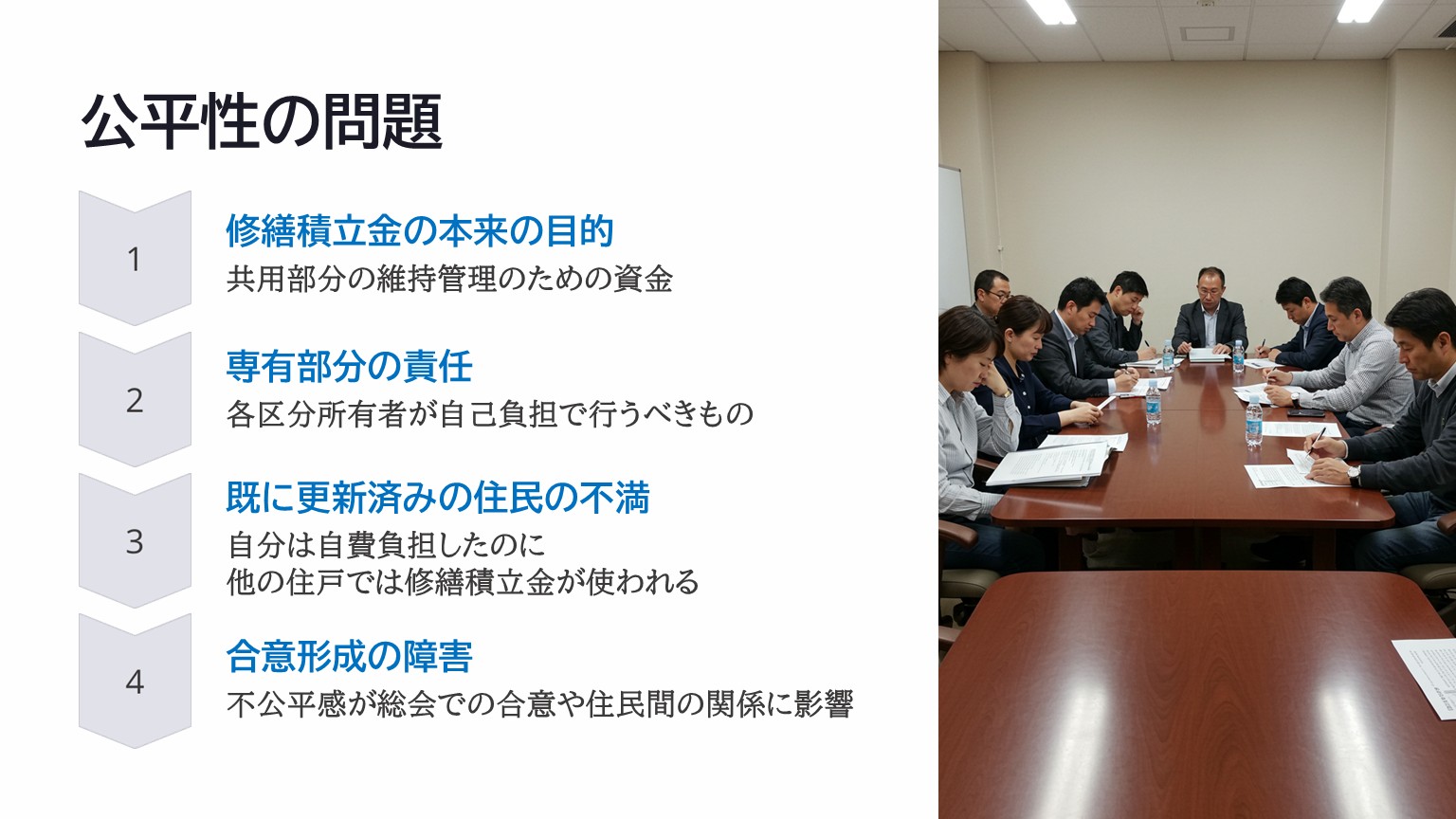

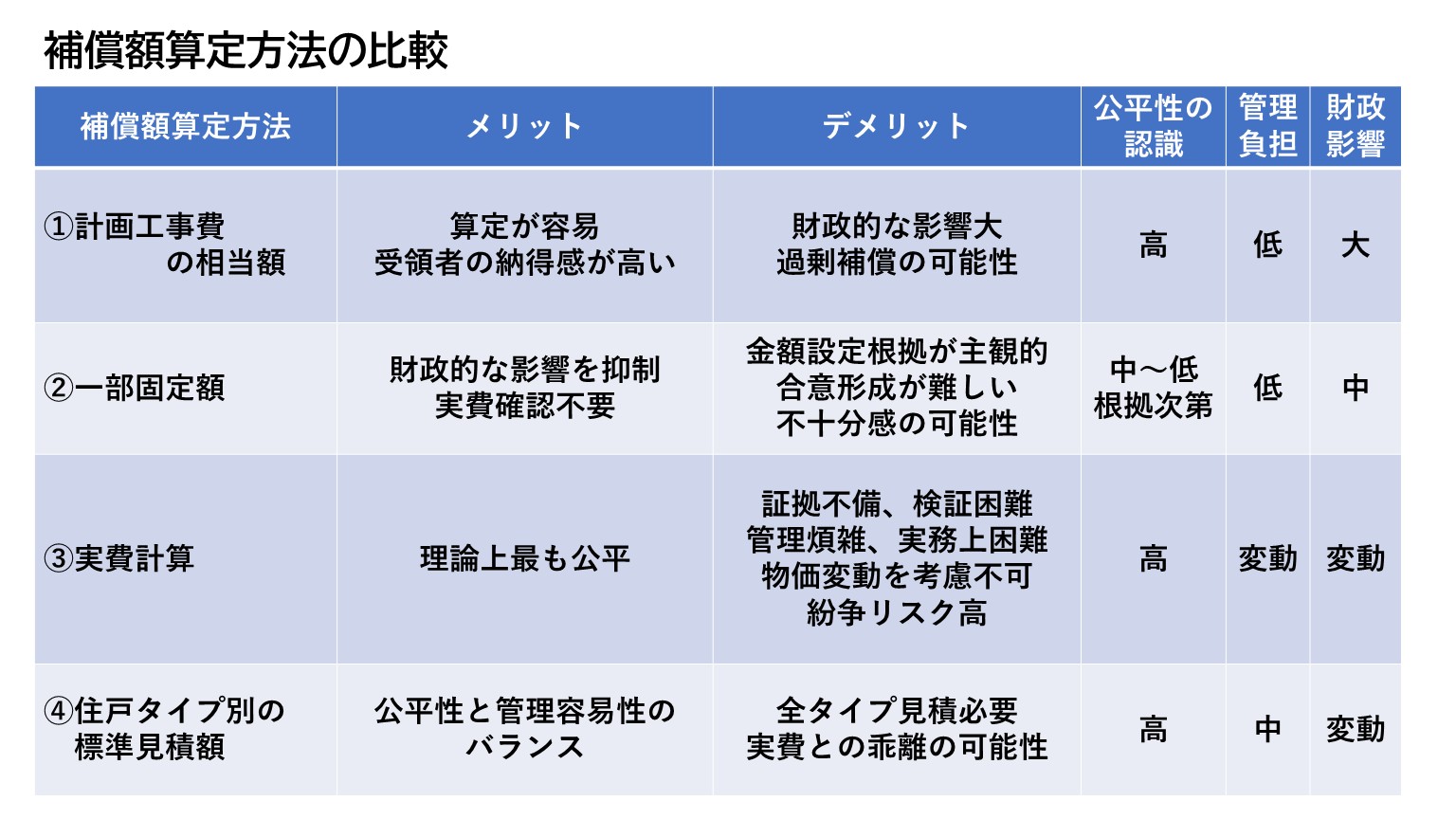

専有部の更新工事をすでに済ませている住戸に対する対応策としては、主に以下の4つが考えられます。① 更新工事費の相当額を補償する

これは、今回の一斉更新工事にかかる一戸あたりの平均費用と同等額を、更新工事済みの区分所有者に補償金として支払うという方法です。 例えばですが、世帯あたりで90万円前後といった金額になります。 メリットとしては、算定が非常に容易であり、他の住戸に掛かった費用と同等であるため、補償を受ける側にとっては最も公平であると感じられる可能性が高いです。 デメリットとしては修繕積立金からの支出が最も大きくなります。 また、過去の工事費用が今回の計画工事費よりも安かった場合、過剰な補償となる可能性も否定できません。

② 一部固定額を補償する

これは、例えば一律50万円といった固定の金額を、更新済みの区分所有者に補償金として支払う方法です。 メリットとしては、①よりも修繕積立金の支出を抑えることができます。 また、個別の実費を確認する手間も省けます。 デメリットとしては、金額の設定根拠が主観的になりがちで、区分所有者間の合意形成が難しい可能性があります。 過去に高額な費用をかけて工事を行った区分所有者からは、補償額が不十分だと見なされる可能性もあります。 なぜその金額なのか、客観的な説明が不可欠です。③実際に区分所有者が負担した費用を補償する(実費精算)

これは、先行工事を行った区分所有者が実際に支払った費用を、領収書などを基に算出し、補償金として支払う方法です。 メリットとしては、理論上は、区分所有者の過去の支出と完全に一致するため、更新済みの住民にとっては、最も満足感が高いと言えます。 デメリットとしては、内装復旧費用も支払うことになる可能性が高く、領収書が残っていない場合には、工事の範囲や金額の確認が困難であること、また、物価変動を考慮できないことなど、もめ事の原因となりやすいです。 実際に、これを選択した事例は少ないのが現状です。④住戸タイプ別の標準見積り額を補償する

これは、管理組合が事前に複数の業者から取得した住戸タイプ別の専有部の配管更新工事の見積額に基づき、補償金を支払う方法です。 メリットとしては、公平性と管理の容易さのバランスが良いと言えます。 所有者の過去の記録に依存せず、住戸タイプによる費用の違いを反映できます。 デメリットとしては、全ての住戸タイプについて見積もりを取得する必要があり、手間がかかります。 また、所有者が実際に過去に負担した費用とは依然として乖離する可能性があります。 配管保全センターとしては、管理組合として①もしくは②をお勧めしています。 ③は現実的ではありませんし、④は見積りを行うのに費用と手間がかかりすぎます。 ②については、金額の設定根拠が客観的とはいえず、全区分所有者に納得してもらう必要があります。 漏水多発により、マンション価値保全のために、管理組合主導での全戸一斉更新を決定したこと、この決定前にすでに更新済みの住戸に関しては、今回更新費用の〇割分を補償金として各戸にお支払いいたしますなど、住民説明会等できちんと説明すれば、納得していただけると考えています。更新工事済み住戸への補償金設定のポイント

上記を踏まえて、実際に補償金を設定する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。透明性の確保

補償金の算定根拠や支払い方法については、理事会内で十分に議論したうえで、全区分所有者への明確な説明が不可欠です。工事済みであることの確認

更新工事済みと申告があった場合でも、実際には取替えられていない場合もかなり多いといえます。 工事業者が確定後、全戸調査を行う際に、その業者に工事済みかどうかを実際に確認してもらうプロセスは必須と考えます。適切な名目にする

「過去に支払った積立金の返還や返金」という表現は避け、あくまで「今回の一斉更新工事に際し、更新工事実施済み住戸に対する補償金(または調整金)」として、その目的と根拠を明確にすることが大切です。 これらのポイントを踏まえて、各マンションの状況や区分所有者の意見を十分に考慮しながら、最適な補償方法を決定していくことが、公平な工事の実現と住民からの円滑な合意形成につながります。

将来の修繕積立金負担の減額措置の妥当性

リフォームにより専有部の配管が更新済みの住戸に最近入居し、修繕積立金の拠出期間が短い居住者に対して、補償金を支払うのではなく、これから発生する修繕積立金の支払額を一定期間、減額するという考え方を採用する管理組合もあります。 ただ、この考え方を採用するにあたっては、慎重な検討が必要といえます。 修繕積立金は、個人がどれだけ支払ってきたかではなく、その部屋に紐づくもので、将来の修繕に備えるためのものだからです。 今回の一斉更新工事で支払う補償金は、あくまで「今回の一斉更新工事において、既に同等の工事が実施されていること」に対する公平性の調整であり、個人個人の過去の修繕積立金の支払期間の長短によって左右されるべきものではないと考えるからです。 修繕積立金を一定期間減額するという考え方を採用するとなると、減額対象者からは将来的に行われる共用部分の別の修繕(例:屋上防水、外壁塗装)についても、他の所有者よりも少ない負担で済むのではないかと捉えられかねません。 これは、特定の配管工事に関する状況とは無関係な将来的な費用について、不合理な負担の差異を生じさせると考えられます。 配管更新済みの物件の新規入居者へ支払う、配管の取替え費用の算出や、、会計処理の煩雑さ等もあり、一定期間における修繕積立金の減額措置という考え方は、慎重に採択すべきと考えています。 今回の動画では、既に更新した区分所有者に対していかに公平性を保つかという観点でお話しました。

そもそも、管理組合主導で専有部の配管を修繕積立金を使って一斉更新するには、管理規約の問題等、いろいろとクリアしていくべき問題があります。

配管保全センターでは、分譲マンションの管理組合さんが、諸問題をクリアしていくための支援も行っておりますので、ご興味のある方は、こちらから連絡ください。

今回の動画では、既に更新した区分所有者に対していかに公平性を保つかという観点でお話しました。

そもそも、管理組合主導で専有部の配管を修繕積立金を使って一斉更新するには、管理規約の問題等、いろいろとクリアしていくべき問題があります。

配管保全センターでは、分譲マンションの管理組合さんが、諸問題をクリアしていくための支援も行っておりますので、ご興味のある方は、こちらから連絡ください。

関連記事