勉強部屋

直結給水方式 増圧ポンプは いるvsいらない?

2023年12月6日

この記事のカテゴリー : 受水槽の保全・直結化

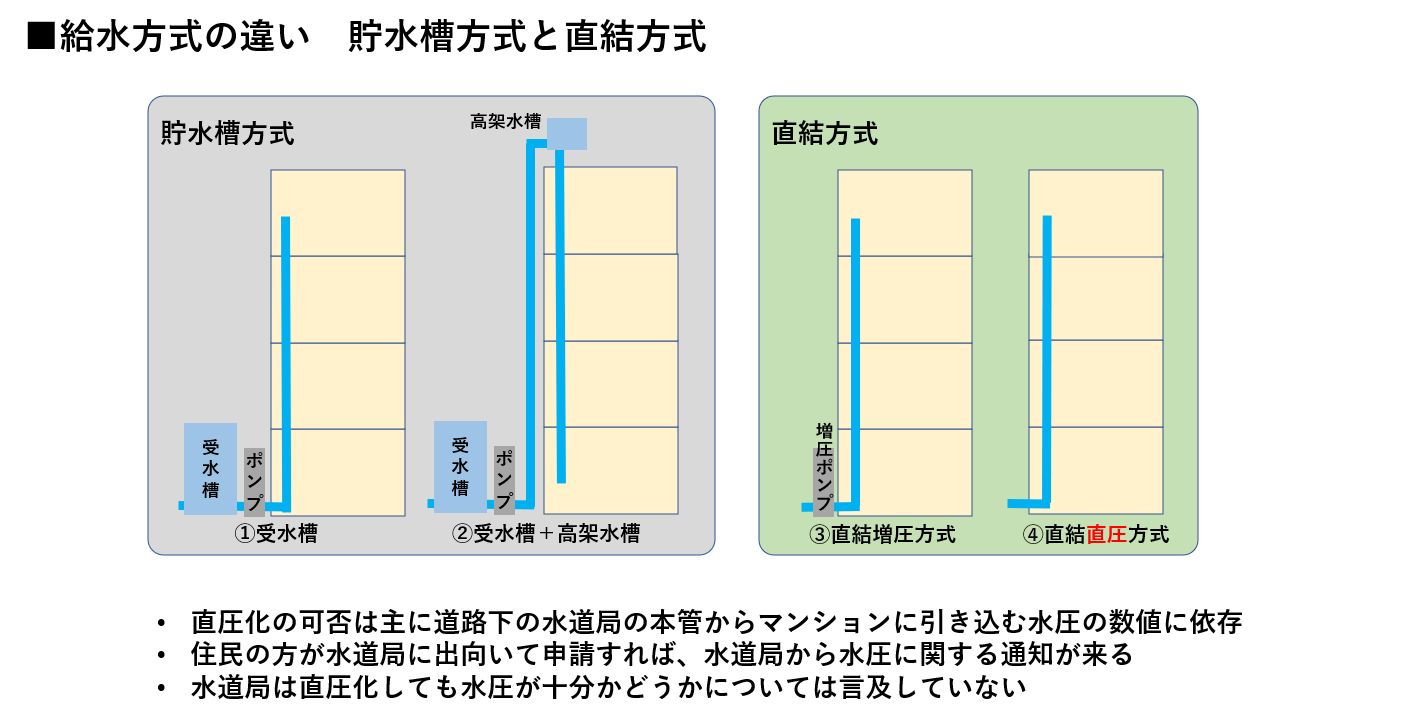

増圧ポンプを付けるかどうかは、道路下の水道局の本管からマンションに引き込む水圧の数値に大きく依存します。

直圧化できそうかについては、住民の方が水道局に出向いて申請すれば、水道局から水圧に関する通知が来ます。

ただし、増圧ポンプを付けずに直圧方式に変更した場合、水圧が十分確保できるかどうかについては、水道局は言及しません。

これについては、水圧の計算を業者に行ってもらったのちに、増圧ポンプを付けるかどうかを管理組合が判断する必要があります。

水道局からの通知では、直圧化して増圧ポンプを付けなくても問題なさそうだったので、増圧ポンプを付けなかったところ、受水槽方式の時に比べて水圧が低くなり、住民からクレームがきてしまうということがあります。

このような事態を避けるにはどうしたらいいでしょうか?

また、高架水槽方式から直結給水方式に切り替える際に、増圧ポンプを付けた場合、配管を新しく交換しない場合は、漏水事故のリスクが高まるといえます。

今回はそのあたりについてもお話します。

直結化を検討されている管理組合さんや1棟賃貸オーナーさんにとっては、有益な情報になりますのでぜひ最後までご覧ください。

増圧ポンプを付けるかどうかは、道路下の水道局の本管からマンションに引き込む水圧の数値に大きく依存します。

直圧化できそうかについては、住民の方が水道局に出向いて申請すれば、水道局から水圧に関する通知が来ます。

ただし、増圧ポンプを付けずに直圧方式に変更した場合、水圧が十分確保できるかどうかについては、水道局は言及しません。

これについては、水圧の計算を業者に行ってもらったのちに、増圧ポンプを付けるかどうかを管理組合が判断する必要があります。

水道局からの通知では、直圧化して増圧ポンプを付けなくても問題なさそうだったので、増圧ポンプを付けなかったところ、受水槽方式の時に比べて水圧が低くなり、住民からクレームがきてしまうということがあります。

このような事態を避けるにはどうしたらいいでしょうか?

また、高架水槽方式から直結給水方式に切り替える際に、増圧ポンプを付けた場合、配管を新しく交換しない場合は、漏水事故のリスクが高まるといえます。

今回はそのあたりについてもお話します。

直結化を検討されている管理組合さんや1棟賃貸オーナーさんにとっては、有益な情報になりますのでぜひ最後までご覧ください。

動画

現在の給水システムでの水圧の目安

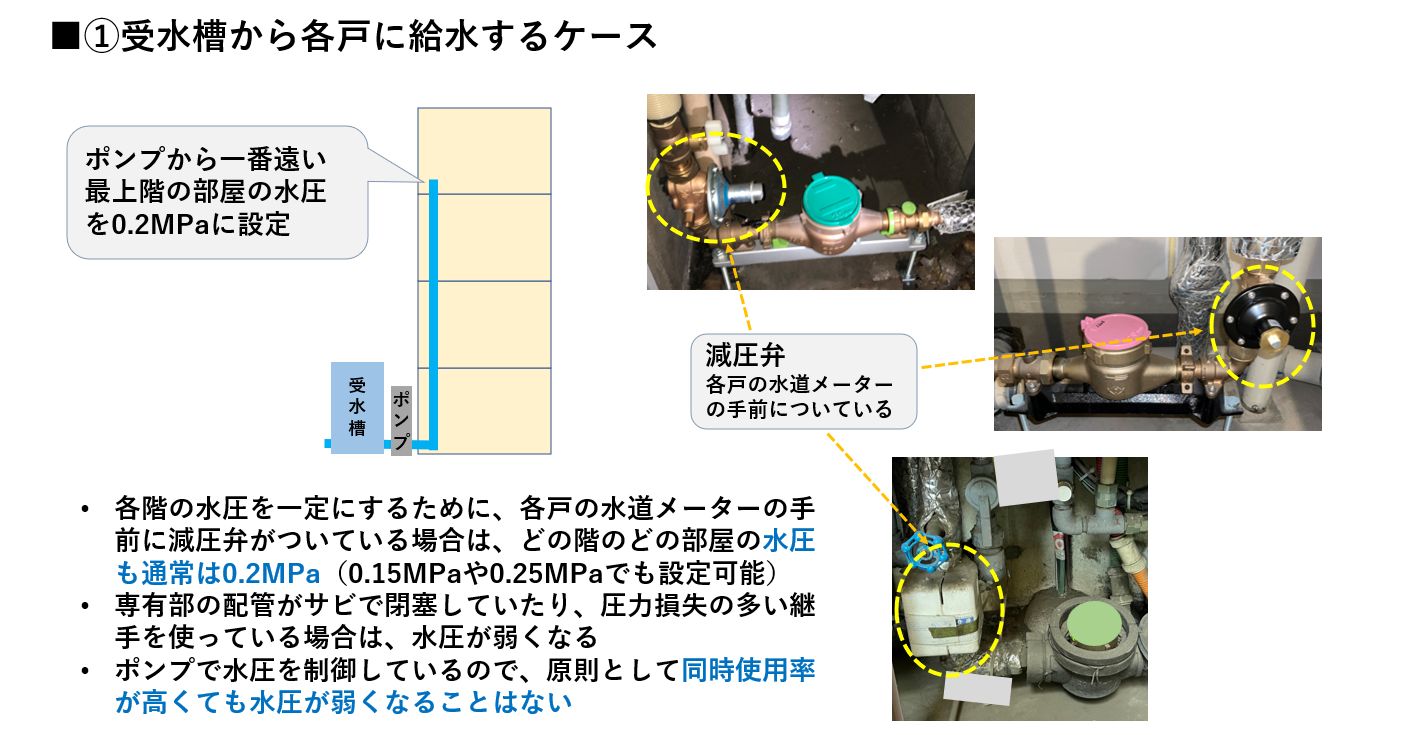

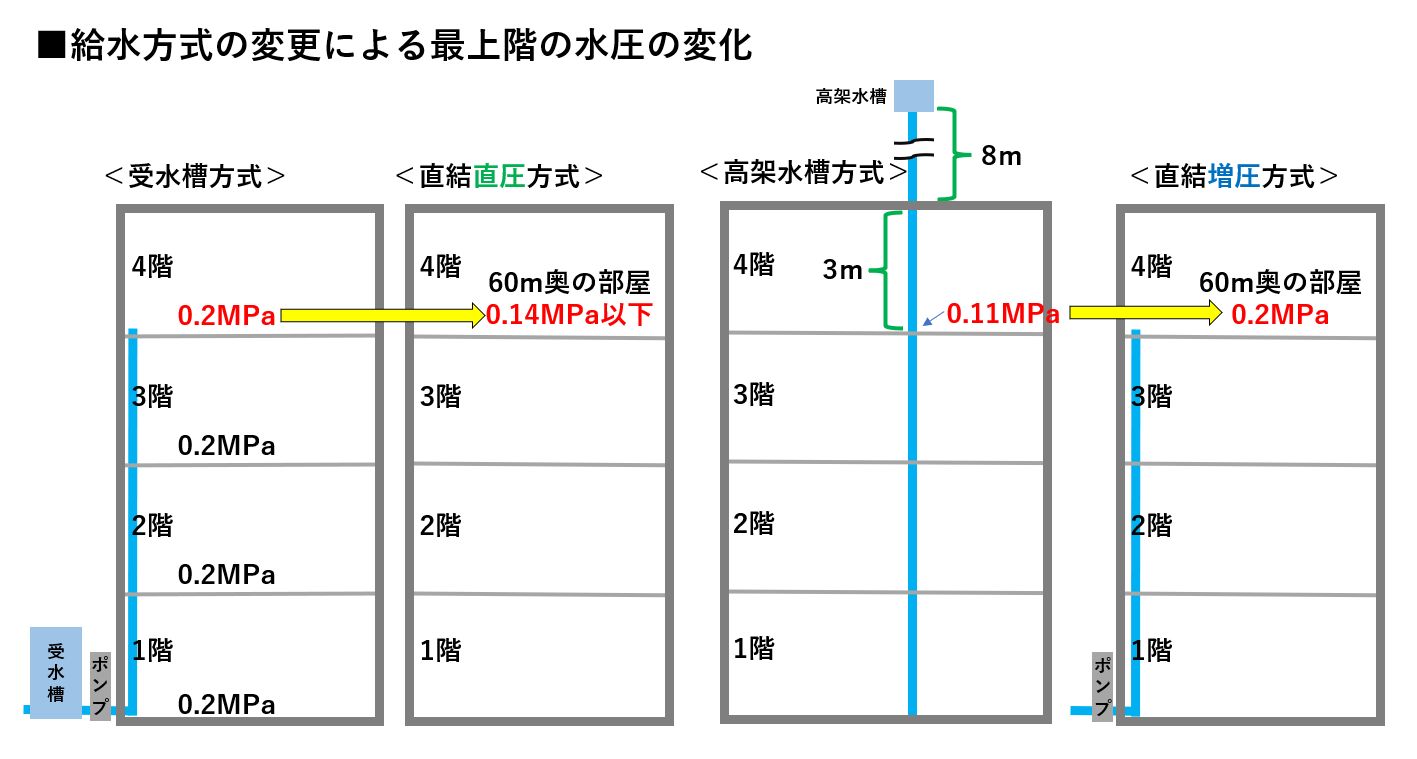

直結方式に変更するにあたり、特に3階から5階建てのマンションでは、増圧ポンプを付けるかどうかが大きな検討課題となります。 増圧ポンプを付けると将来的にはポンプの交換コストや点検コストもかかりますから、増圧ポンプをつけなくても大丈夫そうな水圧の場合には、ポンプを付けるべきかどうかは悩みどころになります。 そこで、「それぞれの給水方式で水圧がどのように変わるのか」を知ると、増圧ポンプが必要かどうかが検討しやすくなりますので、まずは、そのあたりをお話します。①受水槽から各戸に給水するケース

通常は受水槽に付いている既設の加圧ポンプから一番遠い最上階の部屋の水圧が0.2MPaになるように設定されています。MPaは、メガパスカルと読み、水圧の単位です。 各階の水圧を一定にするために、各戸の水道メーターの手前に減圧弁をつけますが、減圧弁が劣化していなければ、どの階のどの部屋の水圧も基本的には0.2MPaあたりになります。 ただ、減圧弁は0.15MPaや0.25MPaに水圧を選択できますので、マンションによっては0.15MPaに設定されている場合もあります。 なお、減圧弁が劣化している場合は、圧力の調整ができず、設定値より高くなったり低くなったりします。

また、ポンプや減圧弁に問題がなくても、共用部や専有部の配管がサビで閉塞していたり、圧力損失の多い継手を使っている場合は、かなり水圧が弱くなります。

基本的には、ポンプで水圧を制御していますので、朝夕のピーク時であっても、同時使用が原因で水圧が弱くなることはありません。

なお、減圧弁が劣化している場合は、圧力の調整ができず、設定値より高くなったり低くなったりします。

また、ポンプや減圧弁に問題がなくても、共用部や専有部の配管がサビで閉塞していたり、圧力損失の多い継手を使っている場合は、かなり水圧が弱くなります。

基本的には、ポンプで水圧を制御していますので、朝夕のピーク時であっても、同時使用が原因で水圧が弱くなることはありません。

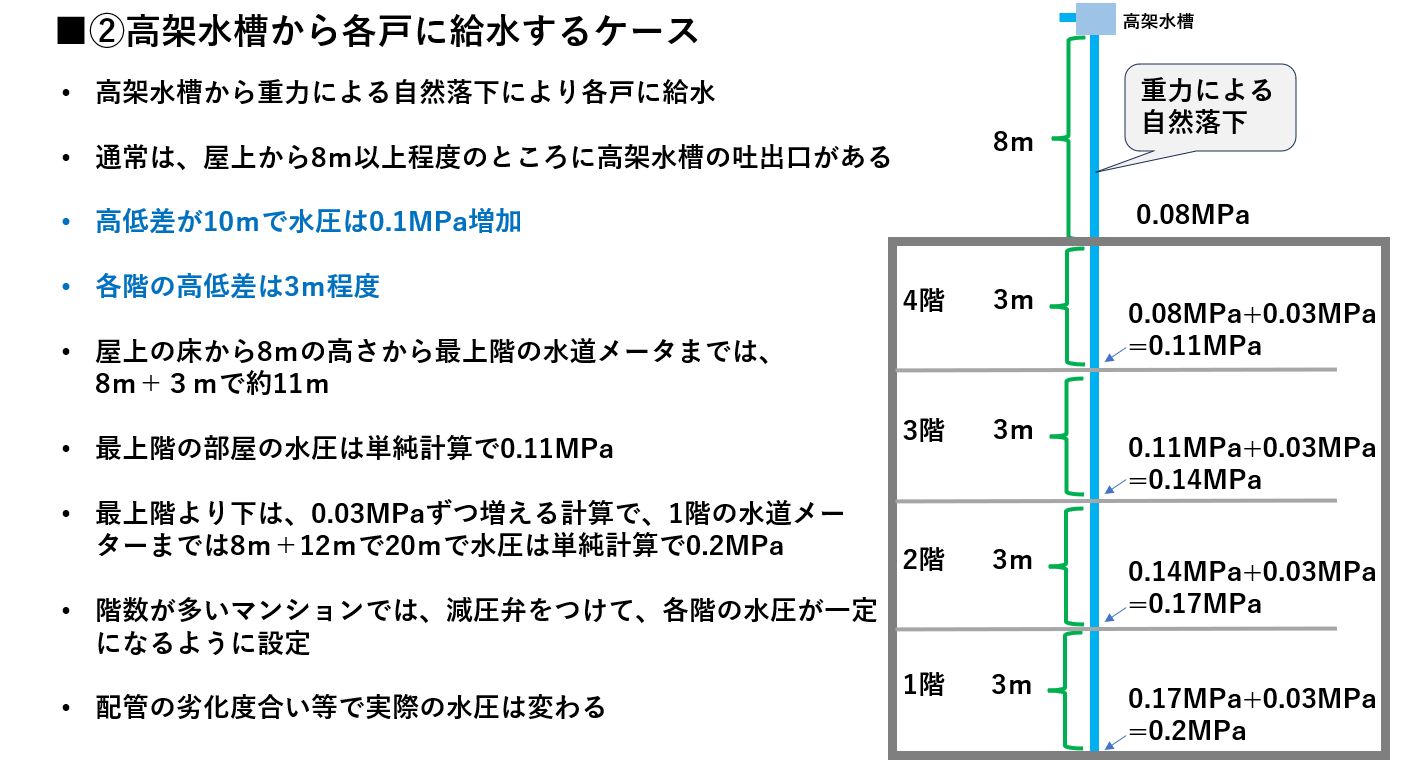

②高架水槽から各戸に給水するケース

屋上に高架水槽がある場合は、高架水槽から重力による自然落下により各戸に給水されます。 屋上の床に高架水槽が設置されている場合は、高架水槽の吐出口と最上階の水道メーターとの高低差が3m程度しかなく、十分な水圧になりません。 通常は、最上階の水圧を確保するために、屋上からおよそ8m程度以上高いところに高架水槽の吐出口が設置されています。 なお、高低差が10mで水圧は0.1MPa増加します。また各階の高低差は約3m程度あるので、屋上の床から8mの高さにある高架水槽から最上階の部屋の水道メーターまでは、8m+3mで約11mの高低差になります。 ということで、最上階の部屋の水圧は単純計算で0.11MPaとなります。 最上階より下は、各階の高低差が3mとして、0.03MPaずつ増える計算になり、例えば4階建てだと、高架水槽の吐出口から1階の水道メーターまでは8m+12m(3m×4階)で20mとなり単純計算で水圧は0.2MPaになります。

階数が多いマンションでは、さきほどの減圧弁をつけて、各階の水圧が一定になるよう設定されることが多いです。

高架水槽からの給水方式でも、配管の劣化度合い等で実際の水圧は変わります。

最上階より下は、各階の高低差が3mとして、0.03MPaずつ増える計算になり、例えば4階建てだと、高架水槽の吐出口から1階の水道メーターまでは8m+12m(3m×4階)で20mとなり単純計算で水圧は0.2MPaになります。

階数が多いマンションでは、さきほどの減圧弁をつけて、各階の水圧が一定になるよう設定されることが多いです。

高架水槽からの給水方式でも、配管の劣化度合い等で実際の水圧は変わります。

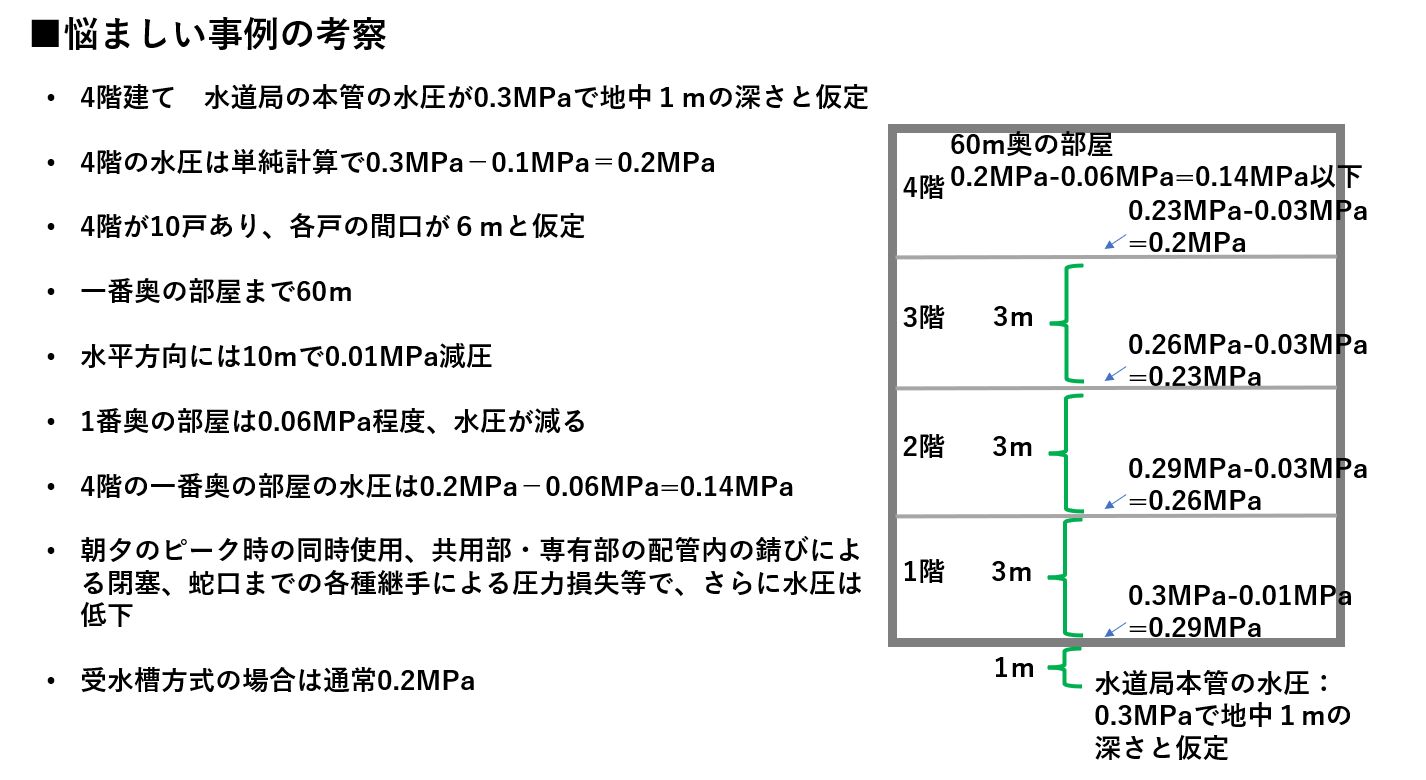

悩ましい事例の考察

それでは、増圧ポンプをつけずに直圧方式にすべきかどうか、非常に悩ましい例についてお話します。 例えば、4階建てで、水道局の本管の水圧が0.3MPaで地中1mの深さにあると仮定した場合に、最上階の4階の水圧が何MPaか考えてみます。 道路から4階の各戸の水道メーターまでの高さが10mとすると、0.1MPa減るので、4階の水圧は単純計算で0.3MPa-0.1MPa=0.2MPaになります。 4階が10戸あり、各戸の間口が6mと仮定すると一番奥の部屋まで60mあることになります。 水平方向には10mで0.01MPa減圧するとして、この場合、さらに0.06MPa程度の水圧減となり、4階の一番奥の部屋の水圧は0.2MPa-0.06MPaで0.14MPaになります。 朝夕のピーク時の同時使用や、共用部・専有部の配管内の錆びによる閉塞、蛇口までの各種継手による圧力損失等で、さらに水圧は低くなります。 ということで、受水槽方式の場合の水圧は通常0.2MPaですが、直圧にすると0.14MPa以下に下がります。 変更前が受水槽方式で0.2MPaの水圧が確保できていたと思われる場合は、住民からの水圧低下のクレームにつながる可能性があります。

0.2MPa程度の水圧に慣れているマンションで、直圧方式にする場合には、水圧が今までよりも低くなる可能性があることを、十分に、住民に説明してから直圧方式に変更することをお勧めします。

また、マンションの近隣で大規模なマンションやビルが建ったりすると、その影響でさらに水圧が低くなる場合もあります。

地域によっては、水道局が最低水圧を保証しているところもありますが、そういった保証がないところでは、今のところはギリギリで大丈夫でも、将来的には増圧ポンプがないと、水圧が足りなくなる可能性もありえます。

増圧ポンプが不要で、工事費用や維持費用が安くなるケースが多い直圧方式を採用したいという気持ちはわかりますが、悩んだ末に、良かれと思って直圧方式にしたところ、住民からクレームが続出してしまい、理事会は日々、その対応に振り回されるといったマンションも多いので、ご注意ください。

変更前が受水槽方式で0.2MPaの水圧が確保できていたと思われる場合は、住民からの水圧低下のクレームにつながる可能性があります。

0.2MPa程度の水圧に慣れているマンションで、直圧方式にする場合には、水圧が今までよりも低くなる可能性があることを、十分に、住民に説明してから直圧方式に変更することをお勧めします。

また、マンションの近隣で大規模なマンションやビルが建ったりすると、その影響でさらに水圧が低くなる場合もあります。

地域によっては、水道局が最低水圧を保証しているところもありますが、そういった保証がないところでは、今のところはギリギリで大丈夫でも、将来的には増圧ポンプがないと、水圧が足りなくなる可能性もありえます。

増圧ポンプが不要で、工事費用や維持費用が安くなるケースが多い直圧方式を採用したいという気持ちはわかりますが、悩んだ末に、良かれと思って直圧方式にしたところ、住民からクレームが続出してしまい、理事会は日々、その対応に振り回されるといったマンションも多いので、ご注意ください。

逆に高架水槽方式から、増圧ポンプを設置して直結増圧方式に変更する場合は、水圧が例えば0.11MPaから0.2MPaと倍近くになることもあります。

この場合、水圧が強くなりすぎているというクレームを受ける可能性もあります。

また、水圧が上がるのはいいのですが、共用部や専有部の給水管や各戸の水道メーターまわりの配管の劣化が激しいと、漏水事故につながるリスクが高くなるといえます。

そのため、高架水槽方式から直結増圧方式に変更する場合は、少なくとも共用部の給水管や各戸の水道メーターまわりだけでも一緒に取替えるというケースが多いです。

予算の関係で、劣化が激しくなった高架水槽だけを外して直結増圧化したいというケースもありますが、そういったケースでは減圧弁を0.15MPaに設定する等、漏水事故を防ぐ工夫が必要です。

逆に高架水槽方式から、増圧ポンプを設置して直結増圧方式に変更する場合は、水圧が例えば0.11MPaから0.2MPaと倍近くになることもあります。

この場合、水圧が強くなりすぎているというクレームを受ける可能性もあります。

また、水圧が上がるのはいいのですが、共用部や専有部の給水管や各戸の水道メーターまわりの配管の劣化が激しいと、漏水事故につながるリスクが高くなるといえます。

そのため、高架水槽方式から直結増圧方式に変更する場合は、少なくとも共用部の給水管や各戸の水道メーターまわりだけでも一緒に取替えるというケースが多いです。

予算の関係で、劣化が激しくなった高架水槽だけを外して直結増圧化したいというケースもありますが、そういったケースでは減圧弁を0.15MPaに設定する等、漏水事故を防ぐ工夫が必要です。

今回のポイント

今回の内容のポイントです。直結給水方式に変更する際の留意点として、 <受水槽方式からの直結化> 受水槽に加圧ポンプが付いていることにより、高い水圧に慣れている住民が多く、直結化にともない増圧ポンプを付けない場合は、水圧が低くなったというクレームにつながりやすいので、ポンプの要否は慎重に検討することをお勧めします。 <高架水槽方式からの直結化> 高架水槽からの自然落下による水圧よりも、水圧が高くなる可能性があり、直結化後も劣化した給水管を使い続ける場合は、漏水リスクが高まるので要注意です。 ということで、給水方式を直結化に切替える場合は、水圧の感じ方は、個人個人でかなり違いがあり、水圧の変化や起こりえるリスクをきちんと住民の方々にお伝えして、十分、みなさんが納得したうえで、実行に移されることをお勧めします。関連記事