勉強部屋

給水管を直結化できるか? カンタンな確認方法

2022年8月9日

この記事のカテゴリー : 受水槽の保全・直結化

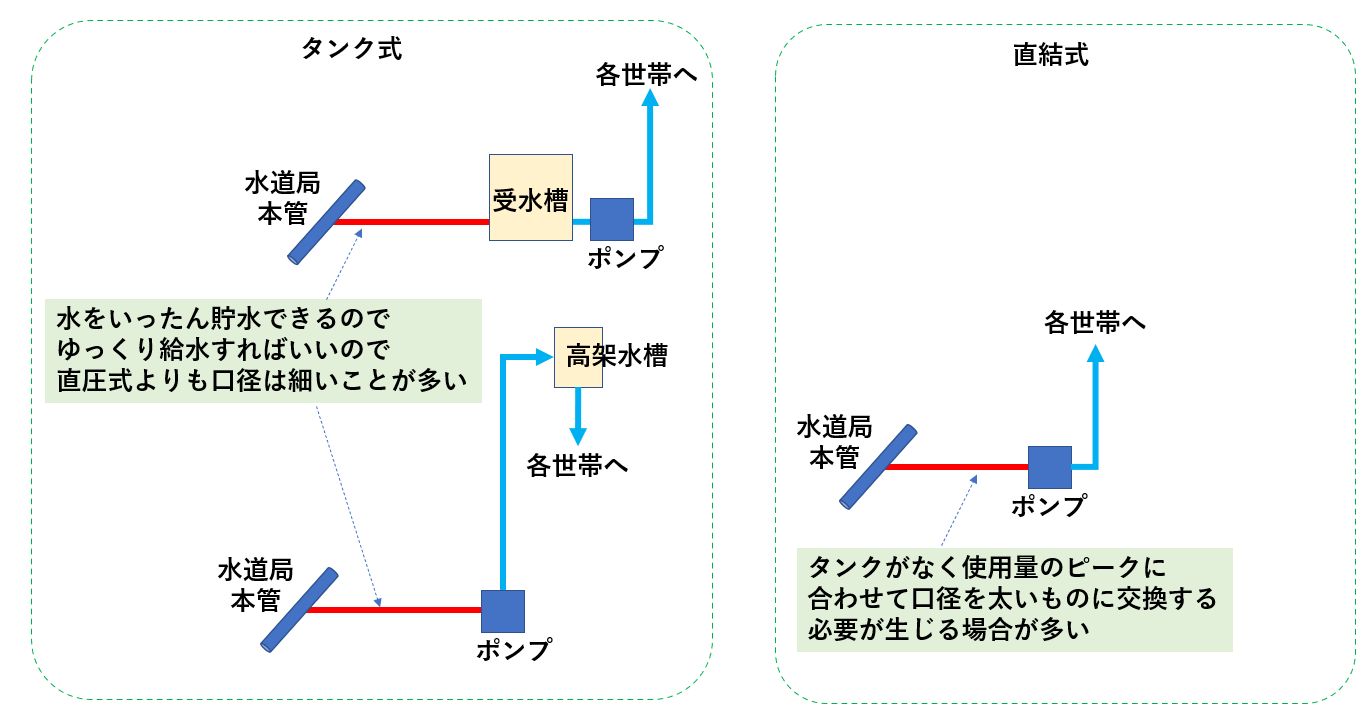

もともと受水槽や高架水槽がある場合は、タンクに貯水できるので、ゆっくり給水すればよく、引込管の口径は細いことが多いのですが、直結式ではタンクがないので、引込管の口径を太いものに交換する必要が生じる場合が多いといえます。

もともと受水槽や高架水槽がある場合は、タンクに貯水できるので、ゆっくり給水すればよく、引込管の口径は細いことが多いのですが、直結式ではタンクがないので、引込管の口径を太いものに交換する必要が生じる場合が多いといえます。

今回の投稿記事では、給水管を直結式にできそうかどうか?を管理会社等に頼らずに、管理組合が、ある程度、自分たちで判断できるように必要な情報をお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。

今回の投稿記事では、給水管を直結式にできそうかどうか?を管理会社等に頼らずに、管理組合が、ある程度、自分たちで判断できるように必要な情報をお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。

動画

引込管の口径の目安

それでは、まず、引込管の口径がどれくらいになるのかの目安を出す計算式について、お話します。 最終的には、水道局の指定工事業者経由でポンプメーカーが計算して口径を導き出しますが、引込管の口径に関しては、実は、簡単な計算式で、ある程度の精度で、管理組合さんや賃貸オーナーさんご自身で計算することができます。 最初から管理会社等に高額な費用を払って直結化の可否をたずねなくても、自分たちで引込管の口径を計算して目安をつければ、直結化の可否をある程度確認できます。① 想定世帯人員の計算

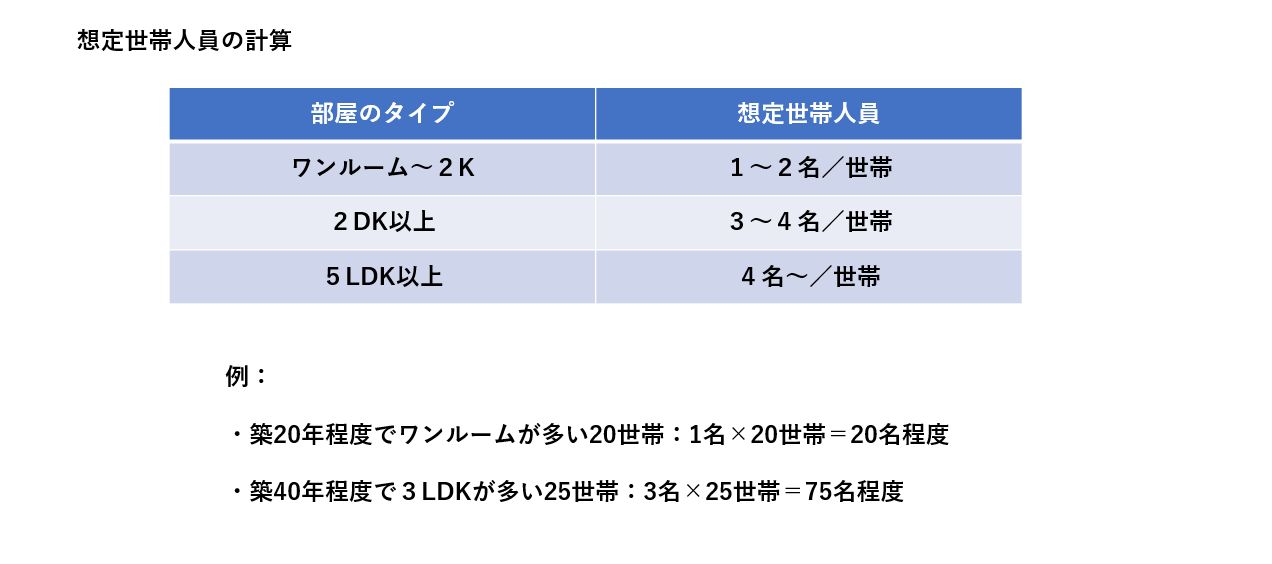

まず、下の想定世帯人員から、マンション全体の想定人数を求めます。 ワンルーム~2K程度であれば想定世帯人員は1~2名/世帯 2DK以上であれば、想定世帯人員は3~4名/世帯 5LDK以上であれば、想定世帯人員は4名~/世帯 例えば、築20年程度でワンルームが多い20世帯であれば、1世帯あたり1名と仮定すると1名×20世帯で20名程度ですね。

築40年程度で、3LDKが多い25世帯であれば、1世帯あたり3名と仮定すると3名×25世帯で75名程度ということになります。

例えば、築20年程度でワンルームが多い20世帯であれば、1世帯あたり1名と仮定すると1名×20世帯で20名程度ですね。

築40年程度で、3LDKが多い25世帯であれば、1世帯あたり3名と仮定すると3名×25世帯で75名程度ということになります。

② 瞬間最大使用水量の計算

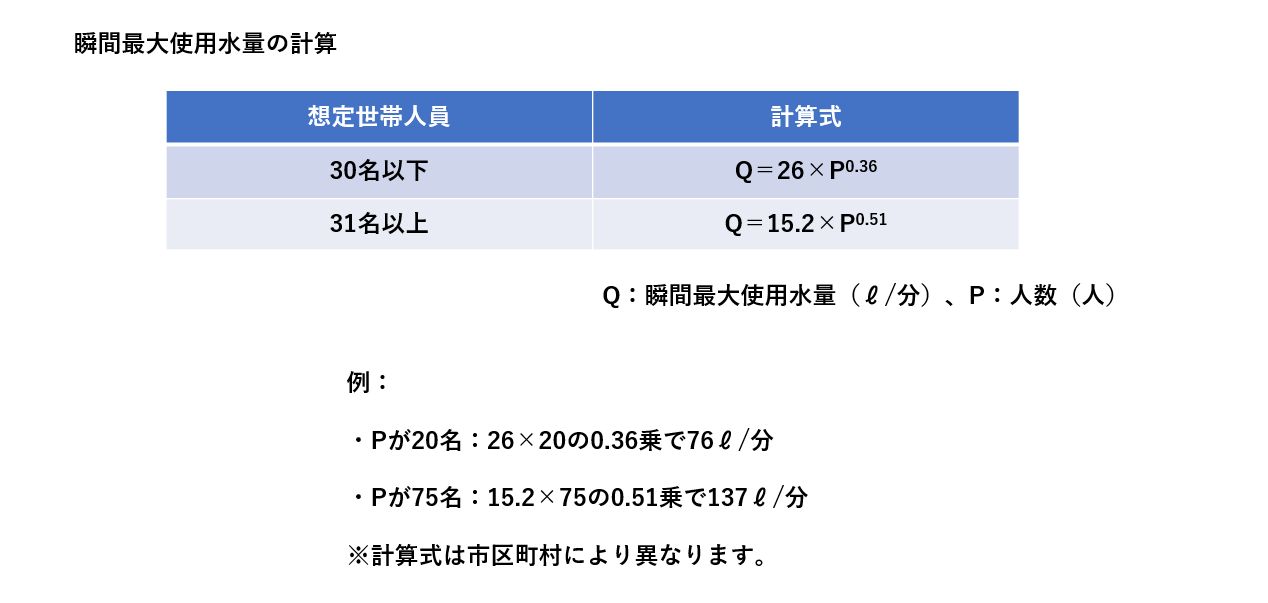

下の計算式で、瞬間最大使用水量を求めます。 想定世帯人員が30人以下であればQ=26×Pの0.36乗 想定世帯人員が31人以上であればQ=15.2×Pの0.51乗 Q:瞬間最大使用水量(ℓ/分)、P:人数(人) Pの0.36乗、Pの0.51乗といった計算は、エクセルや携帯の計算機のアプリで簡単に算出できます。

Pが20名であれば、26×20の0.36乗で、76ℓ/分

Pが75名であれば、15.2×75の0.51乗で、137ℓ/分

となります。なお、この計算式も市区町村により異なります。

Pの0.36乗、Pの0.51乗といった計算は、エクセルや携帯の計算機のアプリで簡単に算出できます。

Pが20名であれば、26×20の0.36乗で、76ℓ/分

Pが75名であれば、15.2×75の0.51乗で、137ℓ/分

となります。なお、この計算式も市区町村により異なります。

③ 目安となる引込管の口径

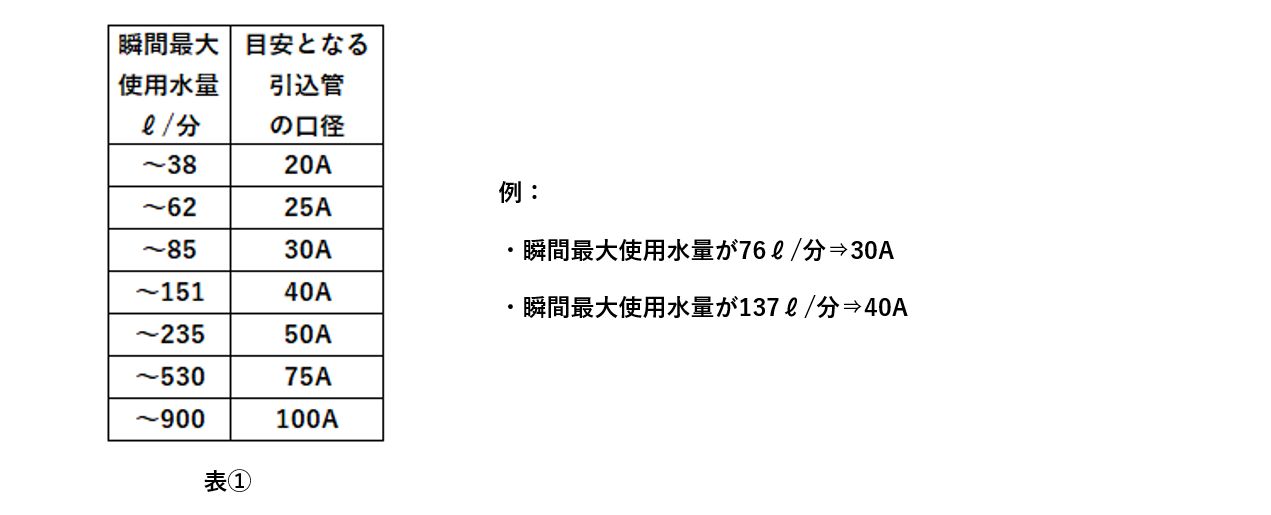

瞬間最大使用水量がわかれば、水道局の本管からマンションへの引込管の口径の目安がわかります。 配管内を流れる水の速さが速すぎるとウォーターハンマー現象が起こりやすかったり、また、給湯設備の劣化も早めてしまう恐れがあり、多くの市区町村では、1秒あたり2メートル以下の流速となるように定めています。 これに基づき、瞬間最大使用水量に応じた目安となる口径は、表①のようになります。 例えば、瞬間最大使用水量が76ℓ/分であれば水道局の本管からマンションへの引込管の口径の目安は30A、瞬間最大使用水量が137ℓ/分であれば40Aになりそうということがわかります。

これは、あくまで目安ですので、最終的には各市区町村の水道局の指定工事店を通してポンプメーカーに計算してもらう必要がありますが、この方法で管理会社等にお金を払うことなく無料で、水道局の本管からマンションへの引込管の口径の目安を把握することができます。

例えば、瞬間最大使用水量が76ℓ/分であれば水道局の本管からマンションへの引込管の口径の目安は30A、瞬間最大使用水量が137ℓ/分であれば40Aになりそうということがわかります。

これは、あくまで目安ですので、最終的には各市区町村の水道局の指定工事店を通してポンプメーカーに計算してもらう必要がありますが、この方法で管理会社等にお金を払うことなく無料で、水道局の本管からマンションへの引込管の口径の目安を把握することができます。

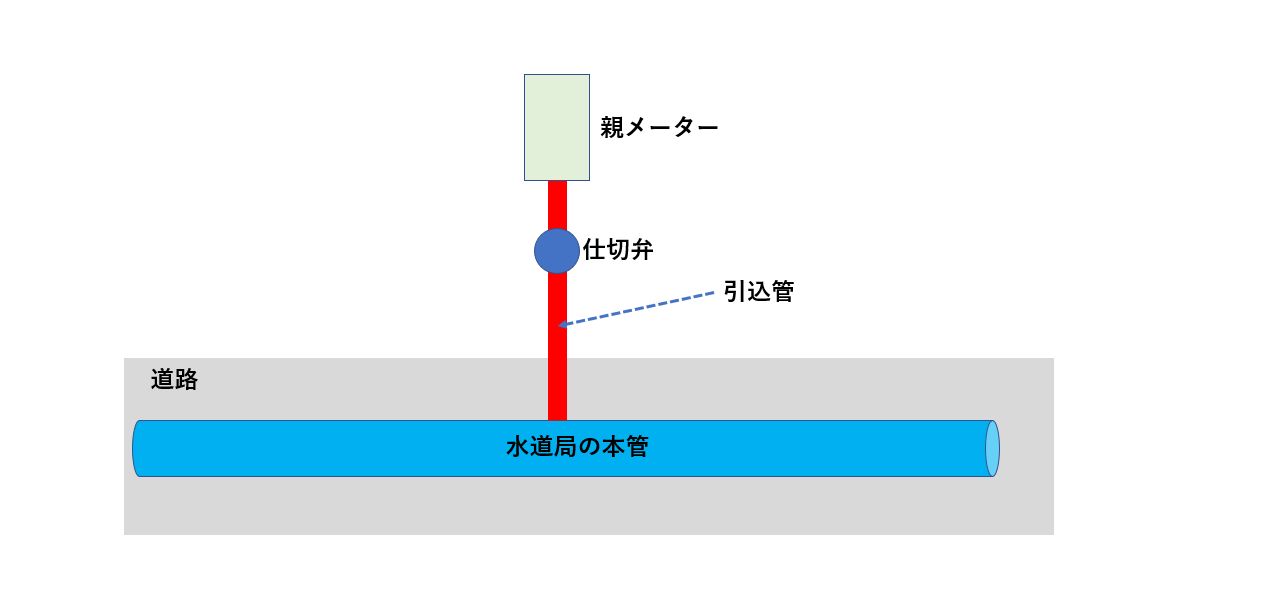

引込管の口径の一般的なルール

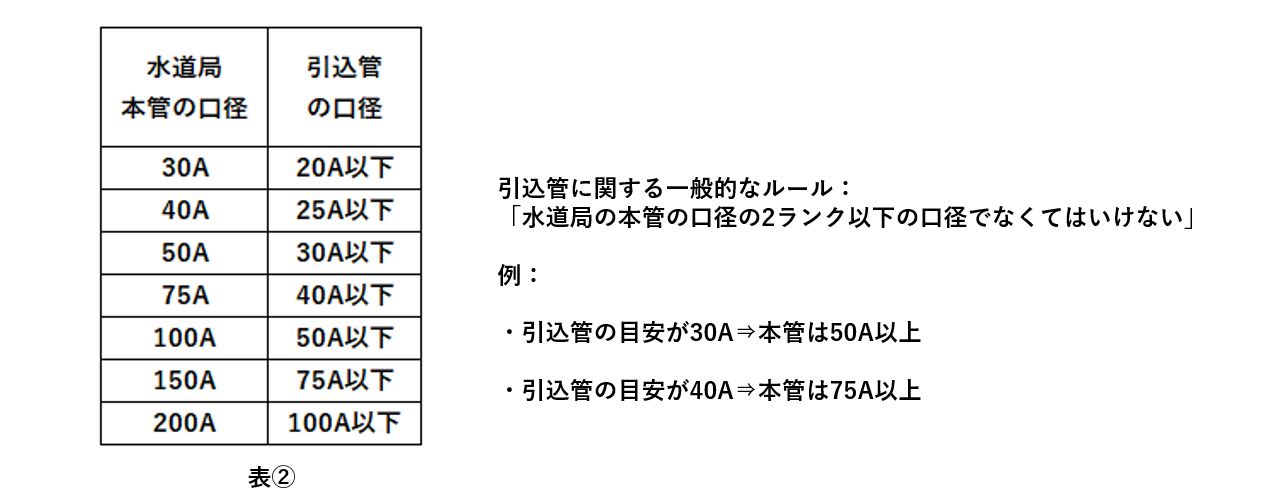

次に、マンションの引込管と水道局本管との口径差についてお話します。 マンションへの引込管の口径に関して次のようなルールがあります。 「引込管は水道局の本管の口径の2ランク以下の口径でなくてはいけない」 といったもので、このルールに基づき、水道局の本管の口径に応じた引込管の口径は、表②のようになります。 さきほどの計算で、直結化後の引込管が30Aになりそうだということがわかれば、水道局の本管は50A以上である必要があります。

直結化後の引込管が40Aになりそうであれば、水道局の本管は75A以上である必要があります。

ということで、まず、引込管の口径の目安を調べて、次に、水道局に本管の口径を聞けば、直結化できそうかどうかをある程度、把握することが可能となります。

なお、地域によっては、2ランク以下ではなく本管の口径の半分以下でなくてはいけないといったルールのところもあるので、詳細は該当する地域の水道局にご確認ください。

さきほどの計算で、直結化後の引込管が30Aになりそうだということがわかれば、水道局の本管は50A以上である必要があります。

直結化後の引込管が40Aになりそうであれば、水道局の本管は75A以上である必要があります。

ということで、まず、引込管の口径の目安を調べて、次に、水道局に本管の口径を聞けば、直結化できそうかどうかをある程度、把握することが可能となります。

なお、地域によっては、2ランク以下ではなく本管の口径の半分以下でなくてはいけないといったルールのところもあるので、詳細は該当する地域の水道局にご確認ください。

直結化にあたってポンプが必要かどうかの見極め

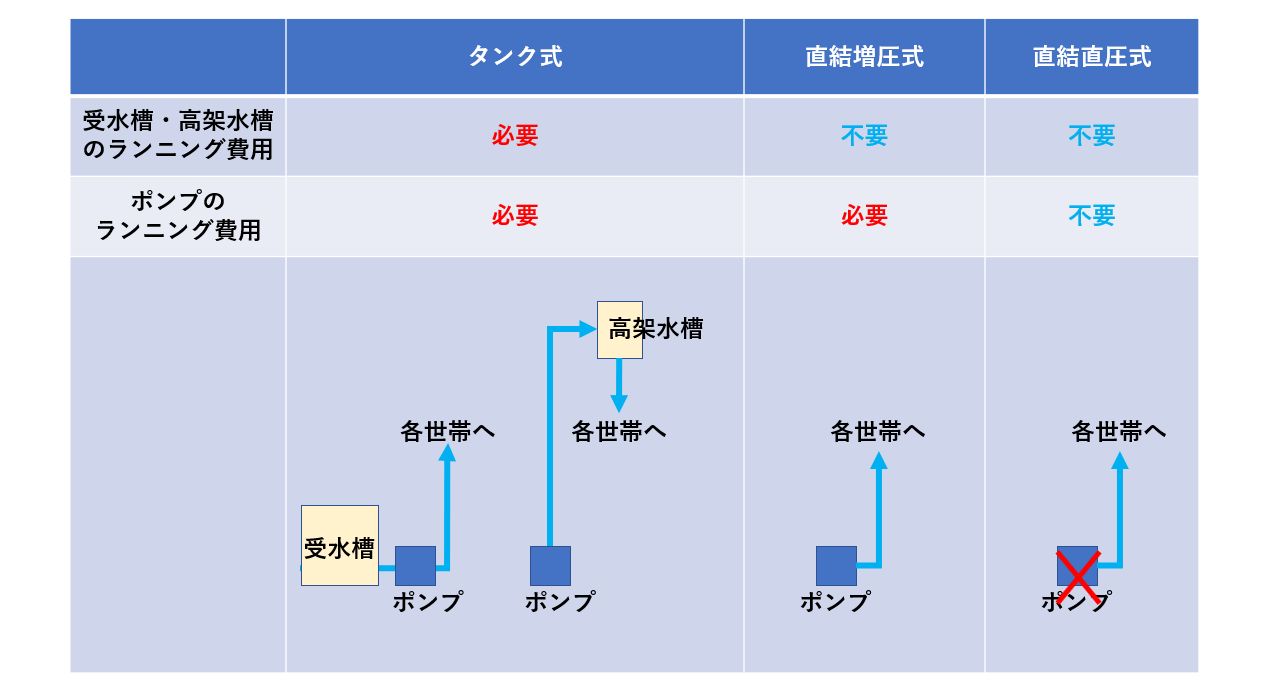

直結化する場合、たいていは増圧ポンプを設置する必要がありますが、水道局の本管からの水圧が十分ある地域であったり、3階建て程度のマンションであれば、増圧ポンプも不要になることがあります。 増圧ポンプが必要な場合は、「直結増圧式」、増圧ポンプが不要な場合は、「直結直圧式」と呼びます。 直結増圧式や直結直圧式に変更した場合は、受水槽や高架水槽のメンテナンスなどのランニング費用が不要となりますが、直結直圧式の場合は、更にポンプが不要となるのでポンプのランニング費用も不要となり、長期的なコスト削減になります。 ポンプを使わない直結直圧式にできそうかどうかを確認するには、ほとんどのエリアでは、水道局の本管からマンションに引き込む配管、いわゆる引込管内の水圧を、水道局に測定してもらう必要があります。

水道局への水圧測定の申請も、管理会社等に依頼すると申請費用を請求される可能性がありますが、管理組合自身で行えば無料ですみます。ほとんどの地域で管理組合で申請できるはずです。

ポンプを使わない直結直圧式にできそうかどうかを確認するには、ほとんどのエリアでは、水道局の本管からマンションに引き込む配管、いわゆる引込管内の水圧を、水道局に測定してもらう必要があります。

水道局への水圧測定の申請も、管理会社等に依頼すると申請費用を請求される可能性がありますが、管理組合自身で行えば無料ですみます。ほとんどの地域で管理組合で申請できるはずです。

水道局の連絡先

また、水道局に水道管の本管の口径の確認や、引込管の水圧の測定をしてもらうには、水道局の該当する部署に電話をする必要がありますよね。 どこに電話をかければいいのか、どういう手続きを踏めばいいのかですが、マンションのある市区町村の水道局の代表番号に電話をしてみてください。所定の部署に転送されるか、該当部署の電話番号を教えてもらえます。 直結化を具体的に進めていくにあたっては、地域の水道局の指定工事業者に依頼する必要があり、また地域によっては水道局と事前協議を行う必要がありますが、まず、直結直圧化できそうかどうかの目安については、お金をかけずに、自分たちである程度は判断できるということがお分かりいただけましたでしょうか。 自分で口径の計算をするのは面倒だということであれば、配管保全センターにお問合せいただければ、上記の口径の目安を無料でお答えできます。 ご興味のある方は、こちらの配管保全センターのホームページのメールかお電話にてお気軽にご連絡ください。関連記事