勉強部屋

給湯管の更生工事は賢い選択か? 人手不足・インフレ時代のリスクと対策!!

2025年3月9日

この記事のカテゴリー : 給水・給湯管の保全

動画

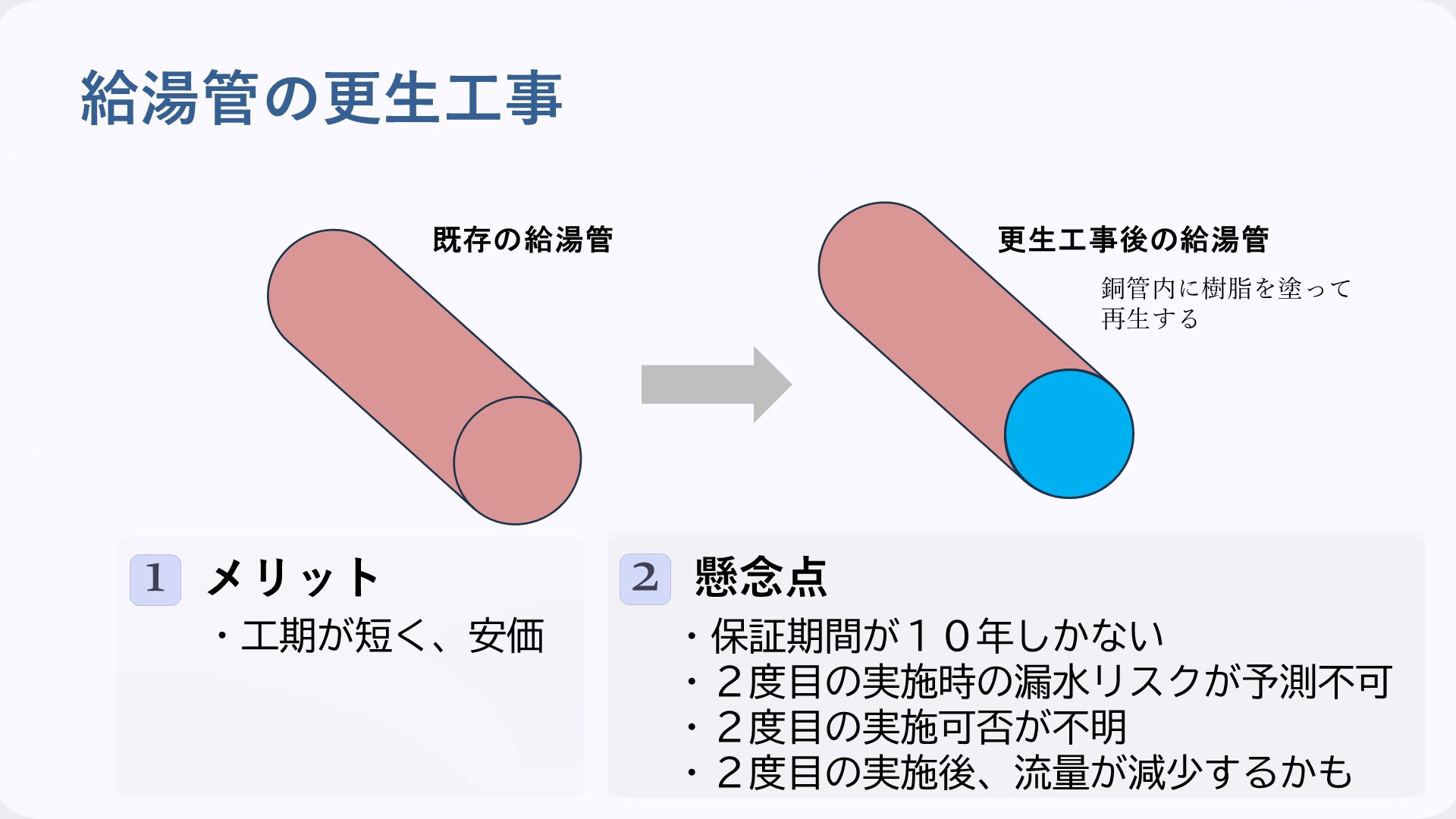

給湯管の更生工事の現状とメリット

給湯管の更生工事とは、配管を取替えるのではなく、配管内部に特殊な樹脂を塗り、配管の内側を再生する工法です。 これまで給水管や排水管で採用されるケースが主流でしたが、最近では給湯管の銅管にも更生工事が採用され始めています。 更生工事のメリットは、工期が短く、配管を丸ごと取替える工事よりも安価で済む点です。 そのため、緊急時や短期的なコスト削減を重視する場合には有効な手段といえます。

給湯管の更生工事のリスクと未解明の課題

給湯管の更生工事の保証期間は10年とされていますが、この技術は比較的新しいため、2度目の更生工事を行ったという実績はまだありません。 仮に2度目の更生工事が可能でも、給湯管はかなり老朽化していると考えられますから、2度目の更生工事の際に、工事中の銅管から漏水してしまうリスクがどれほど高くなるのかは予測できません。 仮に更生工事の工事中に漏水が発生するリスクが高い場合、すぐに配管を取替える必要がありますが、その場合は、取替え工事費用が加算されることになります。 その取替え工事費用がどれくらいかかるかも、現時点では予測はできません。 2度目の工事を行う時期は10年以上先で、今の流れでは、材料費の高騰や人手不足により、工事費用が倍以上になっている可能性もあります。 また、別の懸念点として、2回以上更生工事を行うと、銅管内の樹脂がさらに上塗りされることになり、配管内が狭くなります。 その影響で、2回目の更生工事以降はお湯の流量が少なくなってしまう懸念もあります。シミュレーション

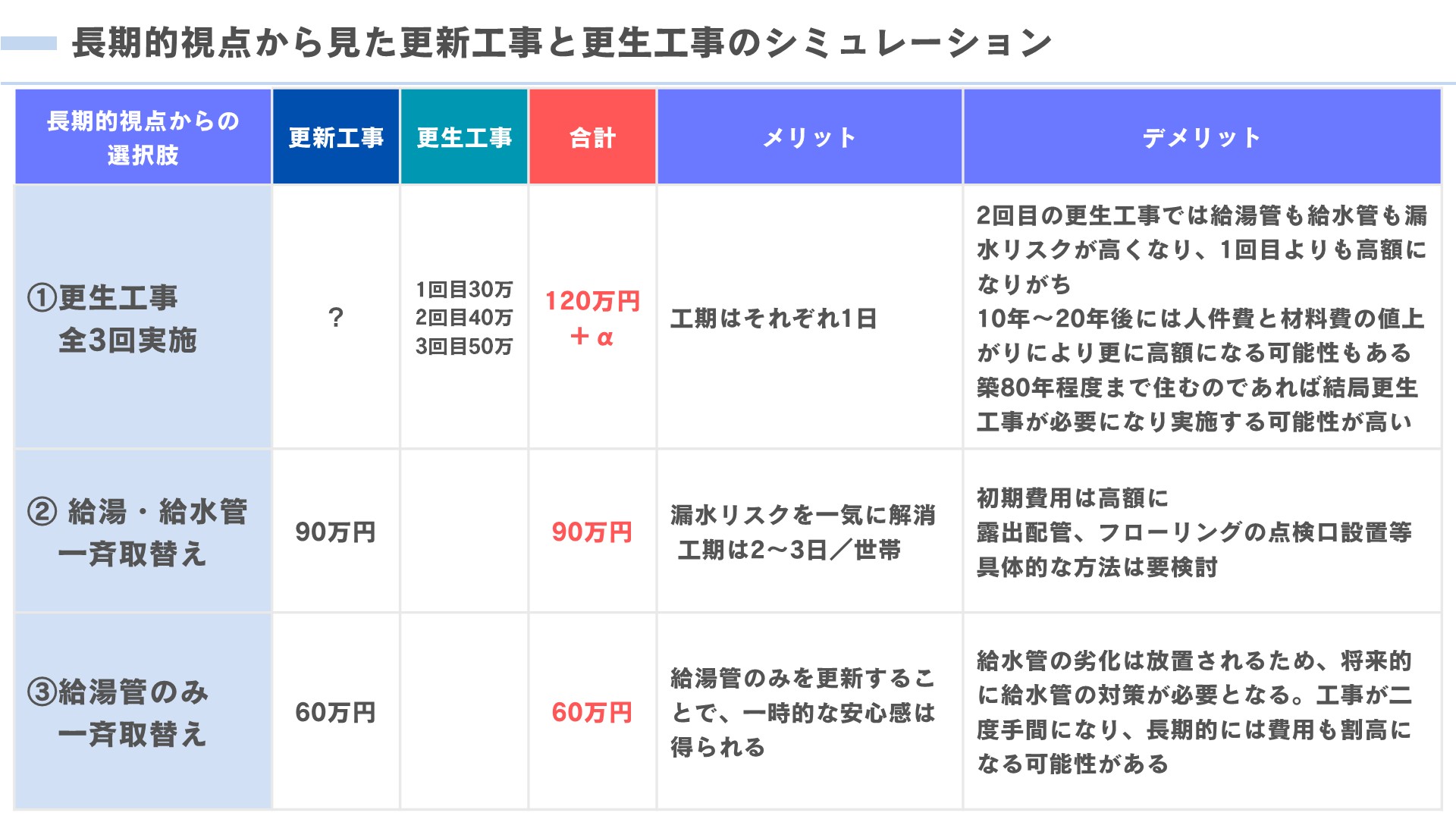

先日、給湯管から漏水が始まった築30年のマンションの管理組合の方から、「更生工事をしたほうがいいか?」というご相談を受けました。 その際に、築80年までは住み続ける場合のさまざまなシミュレーションを行いましたので、ご参考までにご覧ください。 なお、このマンションでは給水管の更生工事は実施済みです。 パターンとしては、①~⑤の5通りあります。

パターン①

給水管、給湯管更生工事のみを行っていくパターンです。 給湯管1回目の費用は世帯あたり30万円の見積りが出ています。 まだこれから築80年までの50年のうちには、給水管も給湯管も2度目の更生工事を行う必要が生じる可能性が高く、 給水管2回目は世帯あたり40万円。給湯管2回目は値上がりして50万円としております。 この金額は、肌感覚としては、控えめの金額で、これ以上、値上がりする可能性は高いと考えております。 仮に、この費用だとしても、合計で、世帯あたり120万円必要となります。 また、築80年までは、さらに更生工事もしくは更新工事を行う必要が生じる可能性があると考えており、3度目の更生工事ができないのであれば、結局、取替え工事を行う必要が生じます。 その時の取替え工事の費用は、人手不足により、今の倍以上の費用となっている可能性もありえます。パターン②

給水・給湯管をがんばって一斉更新するパターンです。 このマンションは、床下に新規の配管を通すスペースがあまりなく、通常の取替え費用の相場よりは高くなると考えており、世帯あたり90万円と想定しています。 なお、1度、取替えてしまえば、築80年以上経ったとしても取替えをしなくてはいけない可能性は低く、安心して快適なマンションライフを過ごせることになります。 このパターンでは住民の同意を得ることが高いハードルとなります。 管理組合主導で修繕積立金を使って一斉更新をすることに、なかなか住民の賛同を得るのが難しいということがあげられます。パターン③

給湯管のみを一斉に更新して取替えるパターンですが、長期的には給水管の劣化により給水管の取替え工事も必要となってきます。 給水管と給湯管は、配管ルートがほとんど同じですので、給湯管を取替える場合には、②のように一緒にどちらも取替えることをお勧めします。

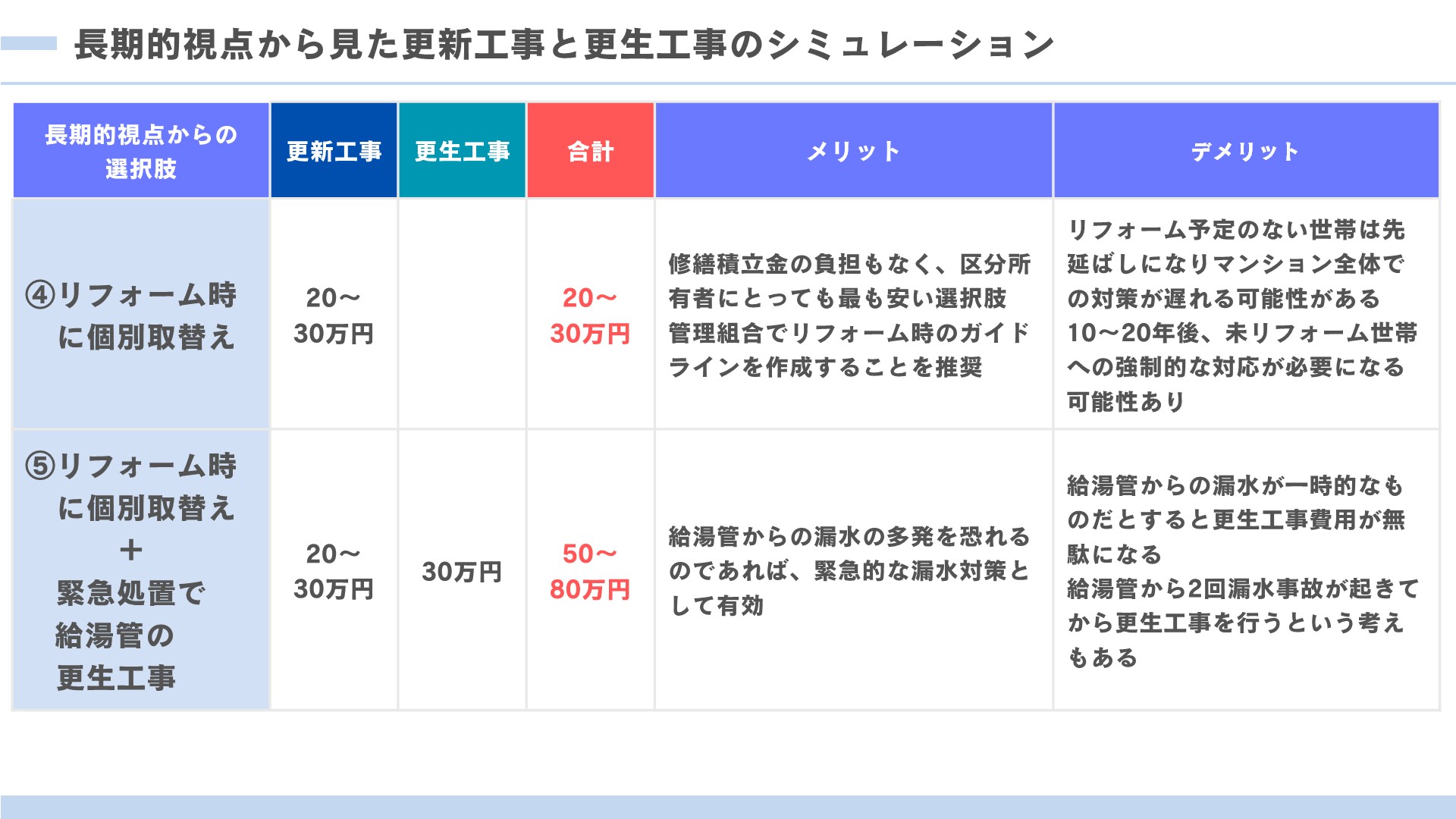

パターン④

各区分所有者がリフォームを行う際に、給水・給湯管の両方を取替えていくパターンです。 配管の取替えの際には、一旦、壁や床を壊して配管取替え工事をし、その後に壊した壁や床を復旧しますが、この復旧工事費用のほうが、配管の費用よりも高くつくのが通常です。 ですから、リフォーム時に、配管を取替えてしまえば、内装復旧はリフォームのついでに行えるので、費用を低く抑えることができます。 管理組合としても、リフォームの際の配管取替えを奨励して、何らかの補助金を出すとしても、一斉に給水・給湯管の取替えをするよりも、修繕積立金の負担はずっと軽く済むことになります。 管理組合にとっても、区分所有者にとっても最も費用が安くなる配管保全方法といえます。 これを推進していくには、管理組合でリフォーム時の配管取替えのガイドラインを作成することをお勧めします。 ただ、いくらリフォーム時に配管取替えをしてくださいと言っても、一向に取替えが進まない可能性もあります。 5年~10年以内といった期限を決めて、期間内にリフォームを実施していない世帯は管理組合主導で強制的に配管を取替えるという方法もあります。 このあたりは、別の投稿記事をご覧ください。 補助金制度で専有部配管の取替え 費用削減!! リフォーム時に配管取替えを推進! 管理組合で作成するガイドラインの抑えるべきポイント! スラム化リスクが高いマンション 5つの特徴 配管保全編 リフォーム時における専有部の配管取替えガイドライン 理事交代後も確実に運用される仕組み作りのコツ

パターン⑤

マンション内のどこかの世帯で給湯管からの漏水が起きたことで、これからすぐにでも他の世帯で漏水が起きそうな恐れがあるなら、緊急の漏水対策として、修繕積立金を使ってすぐに給湯管の更生工事を行なうという考え方もあります。 その場合も、将来的には給湯管の取替えが必要であることを認識していただきたいと思います。 これは、とりあえず喫緊の漏水リスクを抑え、あとは、パターン④のように、各区分所有者がリフォームを行う際に、取替えていくという方法です。 なお、マンションによっては、築50年たっても給湯管からの漏水がないところもあり、また、特定の部屋だけいつも漏水が発生するということもあります。 給湯管の銅管の配管から漏水するかどうかは、職人の配管のスキルに大きく依存しています。 溶接がうまくない職人が担当した部屋では、やたら漏水が発生するといったことも考えられます。 ですので、1件、漏水が起きたからと言って、急いで、全室、更生工事をするのでなく、2件目の漏水事故が起きてから更生工事を行うという考え方もあります。 この場合、きちんと賠償保険に加入しておく必要があります。 以上、5つのパターンをお話しましたが、修繕積立金に余力があって、住民の賛同を得られるのであれば、パターン②の「給水・給湯管を一斉更新するパターン」が理想といえます。 そうでなければ、パターン④の「各区分所有者がリフォームを行う際に、給水・給湯管の両方を取替えていくパターン」か、⑤の「緊急の漏水対策として、修繕積立金を使って給湯管の更生工事を行うパターン」あたりを選択されるのが、今後の人手不足による値上がり時代では、賢明な選択と言えるのではないかと考えております。関連記事